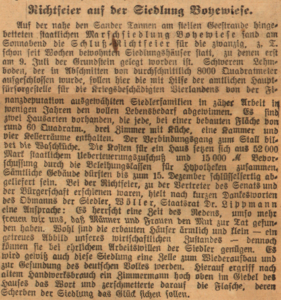

Wer das Richtfest seines Hauses feiert, ist stolz auf das Geschaffene und erwartet von Gästen und Rednern lobende Worte. Da war es wenig taktvoll, dass der aus Hamburg angereiste Staatsrat Dr. Leo Lippmann die auf der Bojewiese entstandenen Häuser als „ärmlich und klein“ bezeichnete.

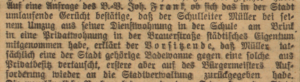

Die Bergedorfer Zeitung erschien damals ohne Fotos, aber das Hamburger Fremdenblatt hatte eine bebilderte Beilage, in der einige der Häuser und eine kahle Landschaft zu sehen sind:

Lippmann hatte bestimmt recht, denn 60 Quadratmeter bebaute Fläche waren nicht viel, und moderne WCs wie in der Hamburger Sierichstraße 44, dem Wohnsitz des Staatsrats, wird es nicht gegeben haben – aber für die (zukünftigen) Bewohner der Bojewiese waren diese Häuser sicher eine spürbare Verbesserung ihrer Wohnsituation: sie hatten jetzt ihr eigenes Haus mit großem Grundstück und konnten ihre Mietwohnung verlassen.

Wie die Siedlung Riepenburg wurde auch diese, finanziell unterstützt durch den Staat, für eigens ausgewählte Kriegsbeschädigte errichtet, die dort als Gemüsebauern für den Verkauf und die Selbstversorgung wirtschaften wollten und sollten, kleine Viehhaltung eingeschlossen. Aber bis dahin war noch ein langer Weg zu beschreiten, denn der schwere Lehmboden dort war wenig geeignet für Gemüsebau (so der Landwirtschaftliche Verein für die Hamburger Marsch, BZ vom 2. April) und musste erst „in zäher Arbeit“, d.h. vor allem durch Aufbringen von Sand, dafür vorbereitet werden.

Geht man hundert Jahre später durch diese Siedlung, so stellt man fest, dass Gemüsebau keine Rolle mehr spielt. Die damals entstandenen Häuser sind im Laufe der Zeit durch An-, Um- und Neubauten erheblich gewachsen, die großen Grundstücke sind durch Bebauung in zweiter (und dritter) Reihe nicht mehr gartenbautauglich.

UPDATE Dezember 1921:

Im gerade erschienenen „Lichtwark“ Nr. 82 (S. 28-51) stellt Jörn Lindemann die Geschichte der Siedlung ausführlich und mit zahlreichen Abbildungen versehen bis heute dar.