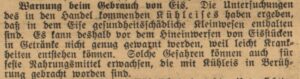

„Gesundheitsschädliche Kleinwesen“ könnten sich in Kühleis befinden, schrieb die BZ. Was genau unter solchen Kleinwesen zu verstehen war, führte sie nicht aus, und so bleibt unklar, ob die Leser mit dem Begriff etwas anfangen konnten und nicht nur an Fliegen, sondern auch an mikroskopisch kleine „Wesen“ dachten.

„Kühleis“ entstammte entweder der Natur oder es wurde in Fabriken hergestellt (siehe den Beitrag zu den Eisschränken). Wenn in diesem Kühleis Keime vorhanden waren, konnten sie durch Kontakt auf das zu kühlende Gut übertragen werden und eventuell die Gesundheit gefährden – die Warnung der BZ war also durchaus angebracht.

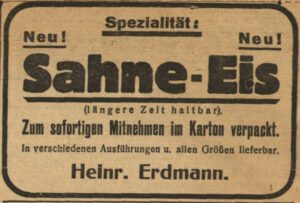

Wie genau Bäcker Erdmann sein „Sahne-Eis“ herstellte, weiß man nicht; es gab laut Wikipedia mehrere Verfahren (siehe hierzu auch den Hamburgischen Correspondenten vom 12. Mai 1925, S. 6). Vielleicht erreichte er die längere Haltbarkeit durch den Karton, in den das Eis gepackt wurde – Seidenpapier genügte jedenfalls nicht zur Wärmeisolierung, wie ein (angeblicher) Bergedorfer Jahrmarktsbesucher erfuhr: er hatte seine erkrankte Frau mit mehreren Portionen Eis erfreuen wollen, doch sie zerrannen ihm auf dem Nachhauseweg zwischen den Fingern (BZ vom 14. Mai).

Und während ein Schlachter in Bergedorf die Öffnungszeiten seines Ladens zum Sommer hin stark reduzierte, weil er seine Waren nicht angemessen kühlen konnte (BZ vom 18. Mai), blieben Fisch und Fleisch auf dem Wochenmarkt wohl ungekühlt: die im Sommer in Kraft getretene Marktordnung erlaubte den eisfreien Handel, sofern Fisch und Fleisch „einwandfrei“ waren – ansonsten verfielen sie der Beschlagnahme (BZ vom 29. Juni).