Wegen der Trauerfeiern für den verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert durften am 4. März 1925 keine „Lustbarkeiten“ stattfinden (BZ vom 3. März). Davon war auch Otto Stöterau betroffen: er musste seinen Klavierabend in der Hamburger Musikhalle um einen Tag verschieben.

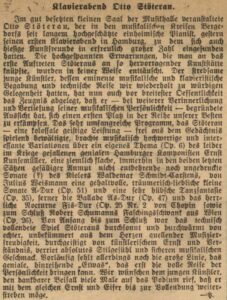

Es war dies die Premiere des jungen Künstlers auf großer Bühne – „-tz.“ (Hanns Lotz), Redakteur und Konzertkritiker der BZ, war sehr angetan und machte Stöterau zu einem „seit langem hochgeschätzten einheimischen Pianisten“, also zu einem Bergedorfer. Laut Bergedorfer Personenlexikon (S. 195 f.) war er zwar erst 1924 nach Bergedorf gezogen, hatte aber als Student am Hamburger Konservatorium schon 1923 im „Waldhaus“ an der Bille jeden Mittwoch konzertiert (BZ vom 28. Mai 1923). Offenbar fand er Gefallen an Bergedorf, denn er blieb (trotz mehrfachen Wohnungswechsels) hier über zwei Jahrzehnte wohnen und nahm als künstlerischer Leiter der Hasse-Gesellschaft prägenden Einfluss auf die örtliche Musikszene: als Dirigent, als Pianist und auch als Chorleiter und Organisator. Nach seiner Bergedorfer Zeit wurde er Professor an der Hamburger Musikhochschule; die auf ihn zurückgehende Otto-Stöterau-Stiftung fördert bis heute u.a. Studierende der Musik.

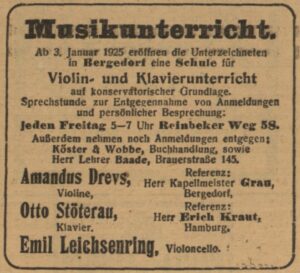

In der Frühphase seiner Bergedorfer Zeit rief er zusammen mit Emil Leichsenring (Hamburg) und Amandus Drevs (Neuengamme) eine „Musikschule Bergedorf“ ins Leben, und er konzertierte mit ihnen mehrmals in den Folgejahren in Bergedorf, Geesthacht und Hamburg, auch bei Wohltätigkeitsabenden von Vereinen. Der musikalisch bedeutendste der drei war unbezweifelbar Stöterau, der 1925 eine offenbar rasante Entwicklung durchlief: bescheinigte ihm die BZ am 6. März 1925, dass seine Persönlichkeit noch nicht „die volle Reife“ erlangt habe und das geniale, hinreißende ‚Etwas‘ fehle, so konstatierte sie wenige Tage später in einer anderen Konzertkritik, dass Stöterau dort „seine reife Kunst“ gezeigt habe (BZ vom 16. März 1925) – ein wahrlich kometenhafter Aufstieg.

Prof. Dr. Wolfgang Hochstein, der Vorsitzende der Hasse-Gesellschaft und auch der Stöterau-Stiftung, erforscht derzeit die Jahre 1910 bis 1950 der Geschichte der Hasse-Gesellschaft – in seiner Publikation wird Stöteraus Wirken mit Sicherheit ausführlicher dargestellt werden. Dankenswerterweise hat er mir zu diesem Text mehrere Hinweise gegeben, die ich gern aufgegriffen habe.

Johann Adolf Hasse (italianisiert Giovanni Adolfo), getauft am 25.03.1699 in Bergedorf, gest. am 16.12.1783 in Venedig.

Er war ein einflussreicher Komponist des Spätbarock, der sich vor allem schon in seinen Dresdner Jahren durch sein Opernschaffen auszeichnete. Bereits in Wien, wo der Kaiserhof noch an der Tradition der alten Opera seria festhielt, lernte er die Reformopern Christoph Willibald Glucks kennen, mit denen bereits viele Musikschaffende sich musikalisch identifizierten, überzeugte J.A. Hasse durch die Aufführung seines „Intermezzo tragico“.

Johann Adolf Hasse gedenkt man sehr gerne seitens der alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilien als Inbegriff eines geselligen Opernabends.

In seinem Werk lassen sich indes nicht nur Spuren sowie die Einflusssphäre der italienischen Oper nachweisen, sondern es sind jüngst auch dank der niederländischen Musikforschung Einfluss J.P. Sweelincks mittels analytischer Beispiele paradigmatisch aufgeziegt worden.

Seine Studienzeit verbrachte J.A. Hasse in Neapel von 1722-1725. Er erlernte Theorie und solide musikalische Handwerkspraxis während seines Kompositionsstudiums bei Nicola Porpora oder Alessandro Scarlatti kennen.