Die Ereignisse überschlugen sich: „Blutige Krawalle in Kiel“ (5. November 1918), „Ruhestörungen in Hamburg“ (6. November), „Die aufständische Bewegung – Ein Aufruf des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrats“ (7. November) lauteten Schlagzeilen der Bergedorfer Zeitung, und spätestens vor Redaktionsschluss am 7. November traf in Bergedorf eine Abordnung des Arbeiter- und Soldatenrats aus Hamburg ein, die hier offenbar für Ruhe sorgen wollte: Kundgebungen und „Straßenansammlungen“ sollte es nicht geben, „Ausschreitungen und Plünderungen“ sollten mit „sofortigem Erschießen“ bestraft werden.

Die nächsten zwei Tage brachten dann weitere Informationen:

Das Kommando von 30 Mann übernahm also für den Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat die Verwaltung der Stadt Bergedorf. Dem beugte sich Bürgermeister Walli: per Anzeige appellierte er an die Männer und Frauen Bergedorfs, Besonnenheit zu bewahren und sich den Anordnungen des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrats, der ja die Ordnung aufrechterhalten wolle, zu fügen: „Die Organe der Behörde unterstützen den Arbeiter- und Soldatenrat in diesem Bestreben.“ (BZ vom 8. November 1918) Das klang alles sehr harmlos und friedlich, aber die Maßnahmen wie die Vorzensur, die die Revolutionäre über „Flugschriften“ ausüben wollten, nächtliche Ausgangssperre, Verdunklung und Androhung des Standrechts mit Erschießungen waren doch sehr weitgehend.

Im Gegensatz zu Hamburg war die Revolution in Bergedorf unblutig: zwar fielen Schüsse, aber niemand wurde davon getroffen, und über standrechtliche Erschießungen wurde auch in den nächsten Wochen nicht berichtet.

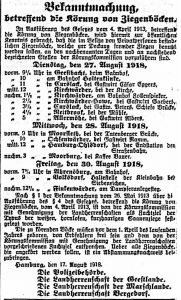

Schon am nächsten Tag näherte man sich der kleinstädtischen Ruhe und Normalität weiter an, wie der Artikel vom 9. November zeigt – die BZ führte dies auf die Mitwirkung des „sozialdemokratischen Organisationen“ in der Leitung des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrats zurück, die ebenso in Bergedorf stattfand: war die erste Bekanntmachung am 8. November unterzeichnet mit „Der Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat für Bergedorf. I. A.: Hopf“, so zeichnete am 9. November „Der Arbeiter- und Soldatenrat für Bergedorf“ und dann am darauffolgenden Montag, dem 11. November „Für den Arbeiterrat: Storbeck – Für den Soldatenrat: Thies“. (Karl) Storbeck war einer der Führer des Bergedorfer Gewerkschaftskartells und von 1918 bis 1920 sozialdemokratischer Ratmann in Bergedorf (siehe die Zusammenstellung bei Uwe Plog). Die Vorsitzenden des Soldatenrats waren laut Alfred Dreckmann (S. 40) „Kurt Thies und ein aus Kiel stammender Matrose Vorhöfer“. Vorhöfer zeichnete in der folgenden Zeit ebenfalls manchmal Bekanntmachungen (z.B. BZ vom 16. November), aber weitere biographische Informationen liegen nicht vor.

Im Portici befand sich das Büro des Soldatenrats – der Wirt dieses Lokals hatte Erfahrung mit der Unterbringung von Soldaten, wie aus dem Beitrag Der Ausbau der Bahnstrecke Bergedorf – Geesthacht ersichtlich. Das Büro des Arbeiterrats befand sich in der Gaststätte des SPD-Stadtvertreters Christian Piel, Am Pool 11 (heute: Am Pool 41), das in der Weimarer Republik zum Zentrum der SPD und der Gewerkschaften wurde (siehe Bergedorf im Gleichschritt, S. 40f.). Die SPD ist dort noch heute zu finden; die Gewerkschaften haben 2017 ein anderes Quartier am Serrahn bezogen, und die Gastwirtschaft ist seit einiger Zeit geschlossen.