Bergedorfer Zeitung, 25. Januar 1919 (Die angegebenen Prozentwerte sind nicht ganz nachvollziehbar.)

Die Zusammensetzung der Wählerschaft hatte sich gewaltig geändert (siehe den Beitrag Wie wähle ich?), das Parteiensystem hatte sich teilweise neuformiert (Links zu den Parteien im Beitrag Der Kampf um die Stimmen der Frauen), aber verglichen mit der Reichstagswahl 1912 waren in Bergedorf die Kräfteverhältnisse zwischen dem Lager der Sozialdemokraten und dem der bürgerlichen Parteien praktisch unverändert geblieben.

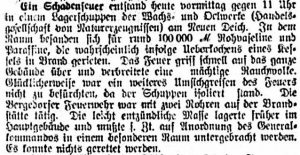

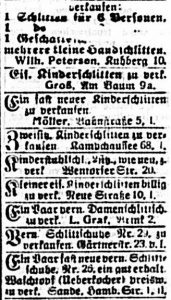

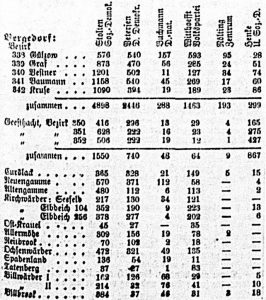

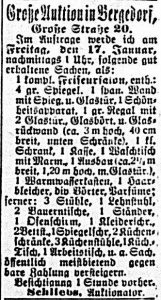

Bergedorfer Zeitung, 20. Januar 1919

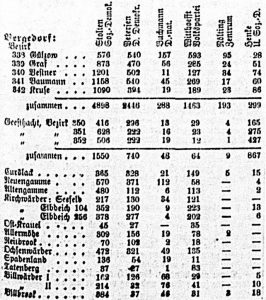

Dennoch lohnt ein genauerer Blick auf die Stadt Bergedorf, die Vierlande, die Marschlande und auch nach Sande und Düneberg-Besenhorst, und deshalb hier die Detailergebnisse.

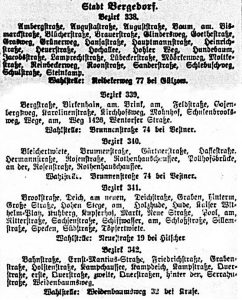

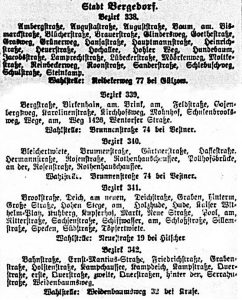

Die einzelnen Wahllokale Bergedorfs verzeichneten recht unterschiedliche Ergebnisse: im Stimmbezirk 338 war die SPD nur die zweitstärkste Kraft hinter der DVP, dicht gefolgt von der DDP – in allen anderen Stimmbezirken lag die SPD sehr deutlich an der Spitze. Dies spiegelt die im Beitrag über Die Morgen-, Abend- und Nachtbeleuchtung bereits angesprochene soziale Trennung der Wohngebiete: das Wahllokal 338 war das Forsthaus, in dem das Villenviertel die Stimmen abgab (siehe das Straßenverzeichnis der Wahllokale ganz unten), und insofern kann man schon von einem überraschend guten Abschneiden der Sozialdemokraten in diesem Gebiet sprechen, in dem DVP und DNVP ihre besten Ergebnisse erzielten. Die anderen Stimmbezirke waren eher von Arbeiterhaushalten geprägt, und dort erreichten die Sozialdemokraten bis zu 61,2% der Stimmen. Die DDP erhielt in allen fünf Stadtteilen über 20%, die USP hatte das beste Resultat mit 4,8% im Südwesten der Stadt, das Zentrum kam nur im Villenviertel, in dem auch die katholische Kirche lag, über den Rang einer Splitterpartei hinaus. Das beste USP-Ergebnis gab es in Geesthacht mit einem Anteil von 26,5%, aber die SPD lag mit 47,3% deutlich vor ihr.

Auch in den Vierlanden und den Marschlanden lag die SPD fast überall an der Spitze – bemerkenswert sind dabei die Ergebnisse der DVP vor allem in Kirchwärder: der Hamburger DVP-Spitzenkandidat Franz Heinrich Witthoefft, Kaufmann und Präsident der Handelskammer, stammte von dort, und seine Partei hatte die Vierländer aufgefordert, für „Euren Landsmann“ (BZ vom 18. Januar 1919) zu stimmen, was aber bei den Curslackern und Neuengammern weniger verfing. Witthoefft errang den einzigen Sitz der Hamburger DVP in der Nationalversammlung; er nahm auch als Mitglied der deutschen Delegation an den Friedensverhandlungen in Versailles teil, wie Anne Lena Meyer schreibt (in: Olaf Matthes/Ortwin Pelc, Menschen in der Revolution, S. 195-197).

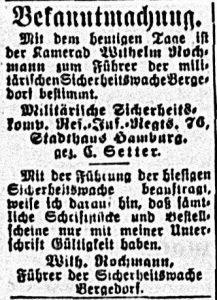

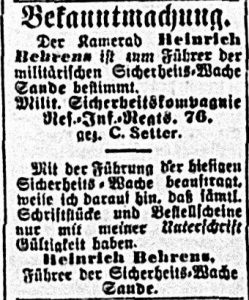

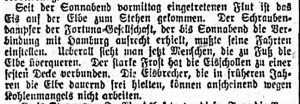

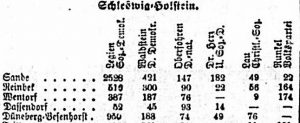

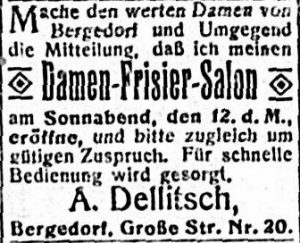

Bergedorfer Zeitung, 20. Januar 1919

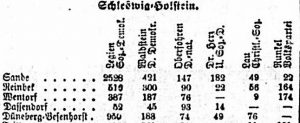

Das Spitzenergebnis für die SPD gab es mit 75,5% der Stimmen (USP 5,4%) in Sande. Besenhorst, das vor dem Krieg noch ein Bauerndorf gewesen war, stand (zusammen mit Düneberg) dem mit einem SPD-Anteil von 71,1% nur wenig nach; die USP erreichte hier 3,7%.

Der Spartakusbund war zu den Wahlen nicht angetreten – angesichts einer hohen Wahlbeteiligung von über 90% hätte er wohl kaum nennenswerte Stimmenzahlen erreicht, und die wohl am ehesten zu Lasten der USP. Eine klare Mehrheit sprach sich für einen Reformkurs aus, aber die von der SPD erhoffte sozialdemokratische Mehrheit gab es in der Nationalversammlung nicht: es mussten also Kompromisse geschlossen werden.

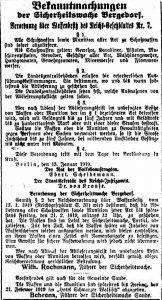

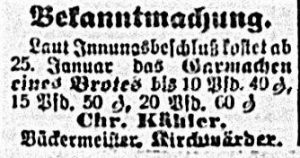

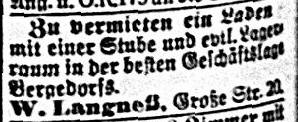

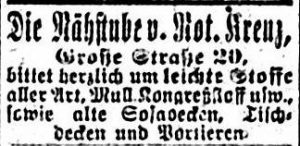

Bergedorfer Zeitung, 13. Januar 1919

Die Angabe für das Wahllokal 339 wurde am 14. Januar korrigiert: es befand sich in Grafs Kulmbacher Bierhaus am Brink 2.