Eine kurze Meldung und eine nüchterne Bekanntmachung – also nichts Aufregendes, sollte man meinen. Dem war aber nicht so, denn Deichangelegenheiten waren immer kompliziert und hatten immer eine lange Vorgeschichte.

Die Deiche in den Vierlanden standen in aller Regel im Eigentum der Deichverbände. Jeder Grundeigentümer war Mitglied eines solchen Deichverbands, was in der „Deichrolle“ registriert wurde, in der auch die „Deichlast“ beschrieben war (siehe hierzu den Beitrag Von Streuels und Deichverbänden).

Die primäre Funktion der Deiche bestand ja im Schutz des Landes gegen Überflutung, aber sie waren seit jeher auch Verkehrswege, und diese letztere Funktion hatte an Bedeutung stark zugenommen. Mehr Verkehr ergab eine stärkere Beanspruchung der Deichkrone, die ja zugleich Fahrbahn war.

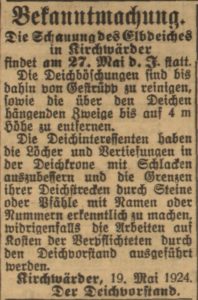

Die Pflicht zur Unterhaltung des Deichs einschließlich der Fahrbahn lag beim jeweiligen Grundeigentümer, der die ggf. benötigte „Deicherde“ von Flächen des Deichverbands entnehmen durfte, welcher auch (in Kirchwärder) Schlacken für die Fahrbahn zur Verfügung stellte (BZ vom 19. Mai und 11. Oktober 1924).

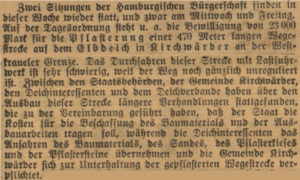

Die Klagen über die Zustände der ungepflasterten Deichstraßen in Kirchwärder und Ochsenwärder nahmen eher zu als ab, von „Verwüstung der Deichstraßen“ war die Rede, sie seien „noch in ihrem Urzustande“ (z.B. BZ vom 31. Januar 1923 und 14. Januar 1925). Zur Frühjahrsdeichschau 1924 forderte der Deichvorstand dazu auf, „Löcher und Vertiefungen in der Deichkrone“ zu beseitigen, und als Ergebnis der Schauung empfahl der Vertreter der Baubehörde, Heinrich Osterath, die „baldige Befestigung der Deiche“ (BZ vom 6. Juni 1924), was eine Einigung zwischen der politischen Gemeinde Kirchwärder und dem Deichverband Kirchwärder erforderte: wer sollte die Kosten für die Pflasterung tragen, die weit höher waren als die für eine einfache Beschüttung mit Schlacken?

Die Einigung kam wohl nur zustande, weil der Staat sich an den Ausgaben beteiligte – die „Interessenten“, also die Grundeigentümer, übernahmen die nötigen Materialtransporte, gaben aber ihre Verpflichtung zur Unterhaltung der Fahrbahn an die Gemeinde ab.

Für diese 470 Meter Deichstrecke war also eine Modernisierungsregelung gefunden. Sie war aber offenbar nicht ohne weiteres auf den folgenden Abschnitt vom Mühlendamm bis zum Bahnhof Zollenspieker am Sülzbrack übertragbar, denn dafür gab es neue Verhandlungen zwischen Gemeinde und Deichvorstand, und die fuhren sich erst einmal fest (BZ vom 4. Februar 1925), so wie manches Fuhrwerk auf dem unbefestigten Deich.