Vor hundert Jahren war das Telefonieren gelinde gesagt etwas schwieriger als heute.

Offenbar gingen die Bergedorferinnen und Bergedorfer vor hundert Jahren lieber früh ins Bett statt spätabends oder gar nachts noch zu telefonieren – deshalb wollte die Post ihren erst 1919 eingeführten Fernsprechnachtdienst in Bergedorf wieder einstellen: die Einnahmen waren zu gering, um das Personal der Nachtschicht in der Telefonvermittlungsstelle bezahlen zu können. Für Hamburg-Altona plante die Post zwar die „Umwandlung des Handbetriebs in Selbstanschlußbetrieb“, aber das galt eben nicht für Bergedorf. Außerdem konnte man nicht von einem Münzfernsprecher von Hamburg aus mit Bergedorf und umgekehrt telefonieren, wie die Oberpostdirektion erklärte: „Eine Ausdehnung des Sprechbereichs der selbstkassierenden Sprechstellen im Fernsprechverkehr über 5 Kilometer ist leider aus Gründen betrieblicher und technischer Art nicht angängig.“ So stehe es in § 15, V der Fernsprechordnung (BZ vom 14. August 1924).

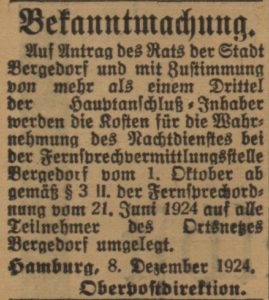

Für das Problem der „Fernsprechautomaten“ hatte die Post als Telefonbetreiber also keine Lösung, wohl aber für die Aufrechterhaltung des Nachtdienstes im Handbetrieb in Bergedorf: wenn mindestens ein Drittel der Telefoninhaber sich verpflichtete, eine Sondergebühr von 2,70 Mark im Quartal zu zahlen, könne der Dienst bestehen bleiben.

So kam es dann auch, aber die Regelung war durchaus kompliziert: zum „Ortsnetz Bergedorf“ gehörte eben nicht nur die Stadt Bergedorf, sondern eine ganze Reihe Nachbarorte war ebenfalls an die Bergedorfer Vermittlung angeschlossen, z. B. Sande und Reinbek. Ob sich eine Mehrheit der Teilnehmer für den Nachtbetrieb ausgesprochen hatte oder ob das Quorum von einem Drittel nur knapp erreicht wurde, war nicht festzustellen. Zahlen mussten am Ende alle, sogar rückwirkend.