Bergedorfer Zeitung, 10. November 1919

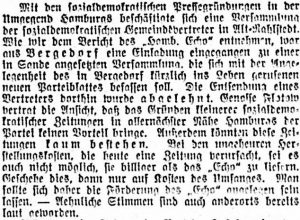

Da hatte die Bergedorfer Zeitung auf einmal einen Wettbewerber auf dem lokalen Zeitungsmarkt: „ein kürzlich ins Leben gerufenes neues Parteiblatt“ der SPD Bergedorf und Sande, vollständige Bezeichnung laut ZDB-Katalog „Bergedorf-Sander Volksblatt: amtliches Organ; sozialdemokratische Zeitung für das hamburgische Landgebiet und die Kreise Lauenburg und Stormarn“.

Es wäre schön, wenn man von nun an die Berichterstattung kontrastierend und ergänzend betrachten könnte, doch von dem 1933 durch die Nationalsozialisten verbotenen Volksblatt sind aus den Jahren bis 1929 nur ganz wenige Exemplare erhalten geblieben, sodass der Vergleich für das erste Jahrzehnt des Erscheinens leider nicht möglich ist.

Eigentlich hatte die SPD die Zeitung schon 1914 ins Leben rufen wollen, doch „der Ausbruch des ersten Weltkriegs im August 1914 setzte diesem Bestreben ein vorzeitiges Ende“, heißt es in der knappen Festschrift „60 Jahre Verein der Anteilinhaber des ‚Bergedorf-Sander Volksblatt‘ e.V. von 1919-1979“ (S. 4), die sich im Bestand des Museums für Bergedorf und die Vierlande befindet. Nach Kriegsende wurden die Vorarbeiten wieder aufgenommen: seit dem Sommer 1919 befassten sich die örtlichen SPD-Gliederungen mit einem „zu gründenden Parteiorgan für das Hamburger Landgebiet und die angrenzenden preußischen Kreise“ (Bericht über eine Mitgliederversammlung in Bergedorf, BZ vom 29. August; ferner Ankündigungen von Mitgliederversammlungen der SPD in Curslack und Altengamme, BZ vom 4. und 16. September) und gaben grünes Licht: am 1. Oktober 1919 erschien die erste Ausgabe (Festschrift, ebd.) – diese Information ließ die BZ ihren Lesern allerdings nicht zukommen.

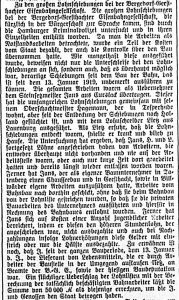

Die Bergedorf-Sander Initiatoren des Volksblatts wollten über den hiesigen Rahmen hinaus wirken, was schließlich auch gelang, wie aus dem oben zitierten Untertitel zu erkennen ist, doch war das ganze Vorhaben nicht unumstritten, wie aus dem BZ-Artikel hervorgeht: die Alt-Rahlstedter Genossen befürchteten eine Schwächung der Parteizeitung „Hamburger Echo“, und vielleicht war auch das „Echo“ nicht glücklich, denn bisherige Abonnenten könnten ja zum Volksblatt abwandern – und wenn die BZ ansonsten sehr zurückhaltend war, Meldungen aus dem „Echo“ zu übernehmen: über diese SPD-interne Kritik mit der Prognose, das Vorhaben könne „kaum bestehen“, berichtete sie vermutlich gern. Das neue Blatt wird aber die Zustimmung der Hamburger SPD-Führung gefunden haben, sonst wäre es nicht „in Hamburg bei dem Parteigeschäft Auer & Co. gedruckt“ worden (Festschrift, ebd.).

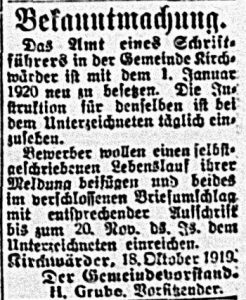

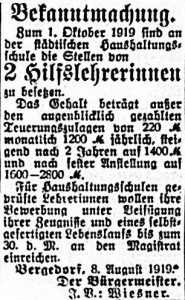

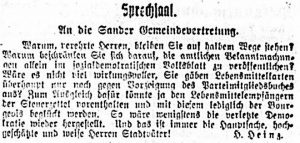

In Sande waren Teile der Bevölkerung geradezu erbost über das neue Blatt, denn die amtlichen Bekanntmachungen sollten nach einem Beschluss der Gemeindevertretung (über den die BZ übrigens auch nicht berichtet hatte) nur im Volksblatt publiziert werden und nicht mehr in der BZ: das sei „parteipolitische Gewaltherrschaft“, man wolle die Bürger zwingen, das Blatt zu abonnieren „um so den Leserkreis … zu vergrößern“, meinte der Sander Bürgerverein (BZ vom 7. November 1919).

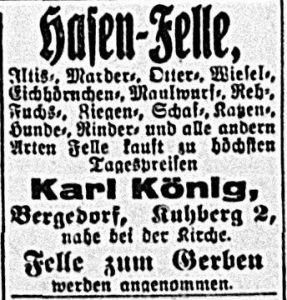

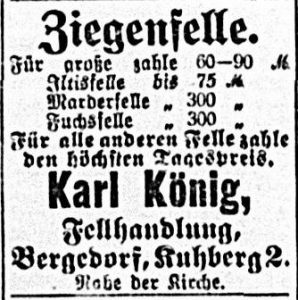

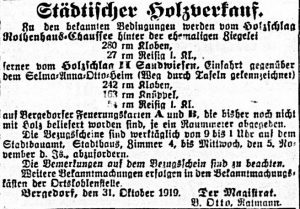

Bergedorfer Zeitung, 10. November 1919

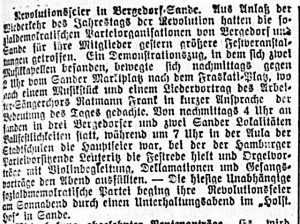

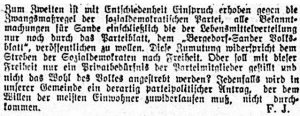

Bergedorfer Zeitung, 16. November 1919 (gekürzt)

Offenbar schrieb auch das Volksblatt mindestens einen Artikel zu diesem Thema, wie aus einem weiteren Sprechsaal-Beitrag in der BZ hervorgeht (BZ vom 18. November) – der Volksblatt-Artikel liegt nicht vor, doch scheint er die neue Exklusivität der Bekanntmachungen nicht grundsätzlich in Abrede gestellt zu haben: die wöchentlichen Inserate der Bekanntmachungen der Versorgungsstelle IX über die Lebensmittelrationen für Sande erschienen bis zum 29. Oktober in der BZ, danach nicht mehr – weil diese für ihre Leserinnen und Leser aber besonders wichtig waren, brachte die BZ sie jetzt kurz im redaktionellen Teil. Andere Bekanntmachungen der Gemeinde Sande erschienen auch weiterhin in der BZ, so der Hinweis auf den Termin der Steuerzahlung (BZ vom 10. November), auf die „Personenstandsaufnahme“ (BZ vom 18. November) oder eine Jagdversteigerung (BZ vom 16. Dezember) – wenn’s um Geld ging, standen Bedenken gegenüber der BZ offenbar zurück.

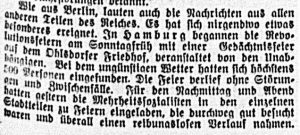

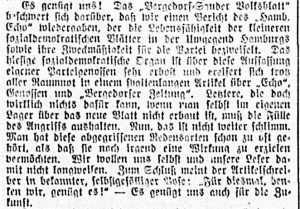

Bergedorfer Zeitung, 21. November 1919

Der oben wiedergegebene Artikel führte offenbar zu einer „spaltenlangen“ Entgegnung im Bergedorf-Sander Volksblatt, worauf wiederum die BZ eher süffisant reagierte.

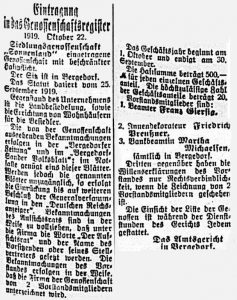

Die Finanzierung des Volksblatts erfolgte über den genannten Verein der Anteilinhaber. Er wurde zwar erst am 19. Oktober 1919 gegründet, aber vermutlich hatten die Zeichner der Anteile das Geld schon vorher zur Verfügung gestellt – es sei denn, dass die SPD-Parteikassen es vorgeschossen hatten. Der Verein hatte jedenfalls genügend Mittel, noch 1919 das Grundstück der Brauerei Peters (Am hohen Stege, heute Vierlandenstraße 27) zu erwerben, um dort im folgenden Jahr eine eigene Druckerei für die Zeitung einzurichten; Gebäude und Einrichtungen wurden dann an die Gesellschaft Bergedorf-Sander Volksblatt GmbH vermietet, die zur Hälfte dem Verein gehörte und zu je einem Viertel der Firma Auer & Co. und der SPD Landesorganisation Hamburg (Festschrift, S. 5-6). Die erste Anschrift der Zeitung war nach den Hamburger Adressbüchern für 1920 bis 1925 in der Großen Straße 4, einer der Stadt Bergedorf gehörenden Immobilie, womit wir wieder bei dem Thema (K)eine Filzgeschichte um „Stadt Lübeck“ wären.