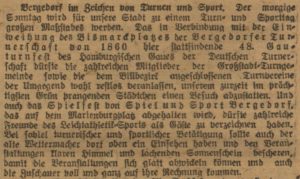

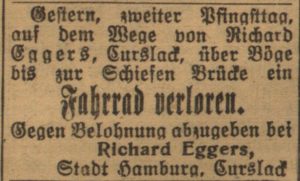

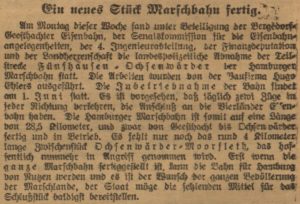

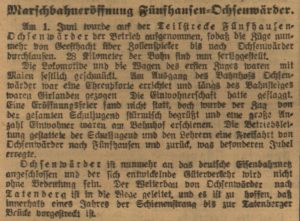

Bergedorfer Zeitung, 1. Juni 1923

BZ, 1. Juni 1923

BZ, 2. Juni 1923

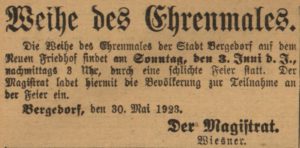

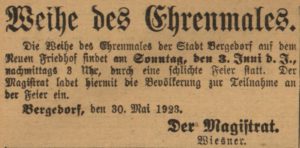

Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass Bergedorfs Schützen ihr Übungsschießen und die Schwimmer der Bergedorfer Turnerschaft ihre Eröffnung der Schwimmsaison zu genau der Stunde durchführten, in der der Magistrat die Weihe des Ehrenmales der Stadt Bergedorf vornahm, denn das Ehrenmal war umstritten – ein Teil der Vorgeschichte wurde bereits in den Beiträgen Streit um die Gefallenenehrung sowie Ehrenbuch und Baldachin geschildert, deshalb hier nur kurz skizziert: die „alten“ Kräfte wollten die gefallenen Helden ehren, die „neuen“ Stadtväter setzten die Inschrift „Den Opfern“ durch, aber andere wollten gar kein Ehrenmal, worauf am Ende dieses Beitrags eingegangen werden soll.

Ehrenmal auf dem Neuen Friedhof Bergedorf (Foto August 2020)

Relief mit Signatur „Wield“ (Foto August 2020)

Mit den Botschaften der Kriegerdenkmäler in Hamburg hat sich Kerstin Klingel detailliert befasst und festgestellt, dass das Bergedorfer Denkmal des Bildhauers Friedrich Wield eine Sonderstellung einnimmt: „Dieses Monument legt … den Fokus auf das Leid und die Trauer der Hinterbliebenen, der Frauen und Kinder, die ihre Toten beweinen und nun ohne sie weiterleben müssen. Hier geht es nicht um Propaganda für einen >heldenhaften Tod fürs Vaterland< oder um einen künstlerischen Widerspruch gegen den Versailler Vertrag: dieses Denkmal ist ein kriegskritisches Monument.“ (S. 59f.)

So interpretierten auch Bergedorfs Militärvereine das Ehrenmal, weshalb sie nicht zur Teilnahme an der Feier aufforderten (im Gegensatz zur Einweihung der kirchlichen Gefallenenehrung 1921), sondern das Ereignis schweigend übergingen. Schützen und Schwimmer gingen noch weiter und ermunterten mit ihren Parallelveranstaltungen zum Fernbleiben.

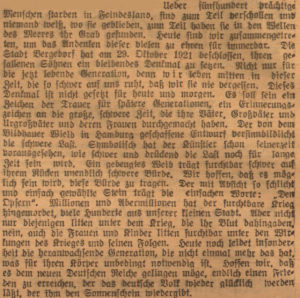

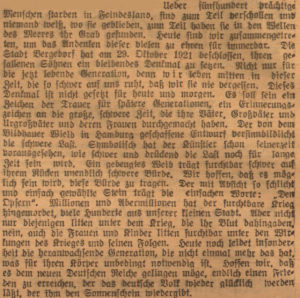

Auszug aus der Rede Bürgermeister Wiesners, Bergedorfer Zeitung, 4. Juni 1923

Insofern überrascht die Weiherede Bürgermeister Wiesners, der die Ehrung der Gefallenen in den Vordergrund stellte, bevor er auf die Symbolik des Denkmals einging: „Ein gebeugtes Weib trägt furchtbar schwer auf ihrem Rücken unendlich schwere Bürde.“ Zu den Kriegsopfern zählte er nicht nur die Soldaten, sondern auch Frauen und Kinder, doch seine Hoffnung, „dass es gelingen möge, spätere Kriege zu verhindern“, wurde bitter enttäuscht.

—

Das „unheldische“ Denkmal blieb umstritten. Das Denkmal der Militärvereine kam zwölf Jahre später in abgewandelter Form nach dem Entwurf eines Berliner Bildhauers Dammann doch noch (am Schillerufer) zur Verwirklichung, war „Unseren gefallenen Söhnen 1914 – 1918“ gewidmet und trug auf der Rückseite ein Zitat aus Hitlers „Mein Kampf“ (BZ vom 14. und 17. Juni 1935). Es wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beseitigt. Das Wieldsche Opfer-Ehrenmal erhielt als zusätzliche Inschrift an den Seiten des Sockels die Jahresangaben beider Kriege.

—

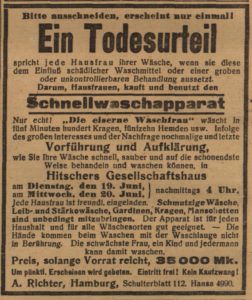

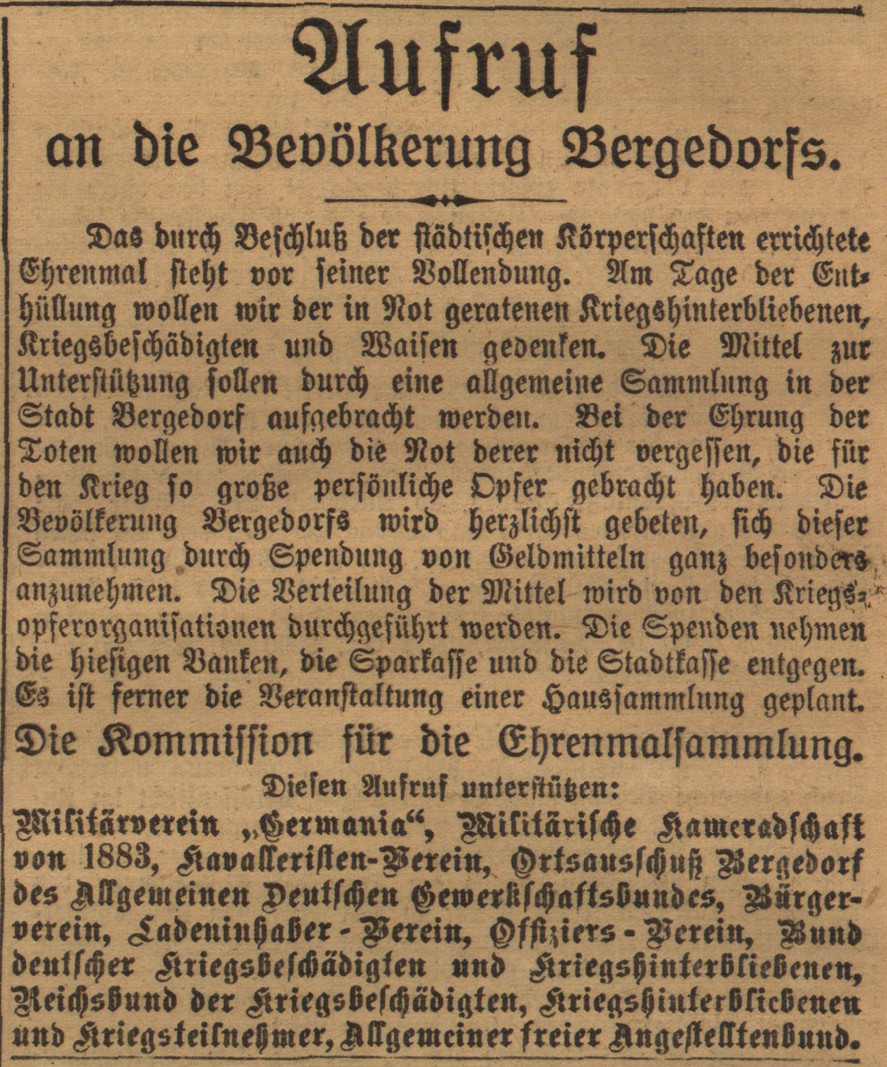

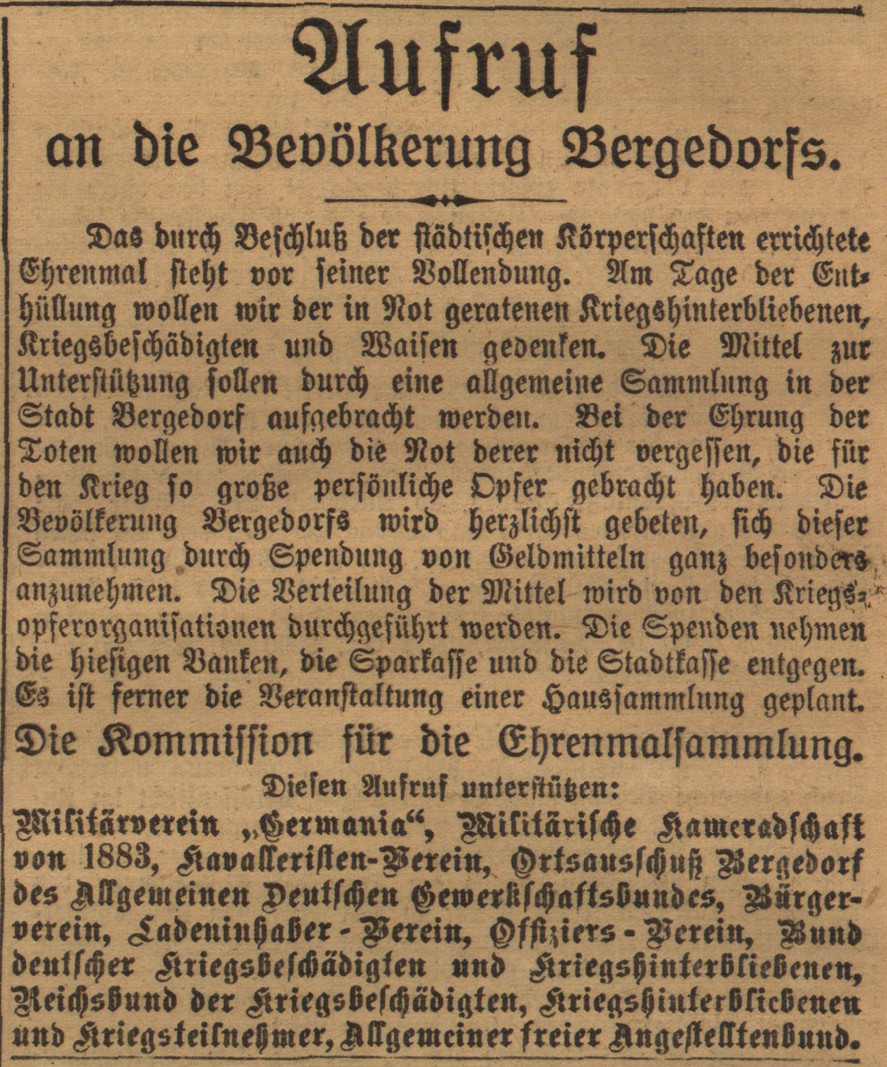

Die generelle Ablehnung des Ehrenmals kam aus verschiedenen Kreisen. Eine DDP-Versammlung votierte dafür, mit dem Geld auf städtischem Grund ein Heim für Kriegerwitwen zu schaffen (BZ vom 10. November 1921), die KPD forderte ähnlich wie die Deutsche Friedensgesellschaft die Errichtung einer Kriegsopfer-Stiftung (BZ vom 12. Juli 1922), die Kriegsopferverbände wollten die Mittel zur Unterstützung der betroffenen Familien verwenden (BZ vom 5. September 1921, 20. Juli und 15. August 1922), die Militärvereine bevorzugten das eigene Denkmal und sammelten dafür auch Geld (BZ vom 19. Oktober 1922) – doch dann gelang dem Bürgermeister offenbar ein Meisterstück: er fing zunächst die Opferverbände und dann sogar die Militärvereine ein, wie die Anzeigen belegen:

Bergedorfer Zeitung, 27. Dezember 1922

Bergedorfer Zeitung, 22. Februar 1923

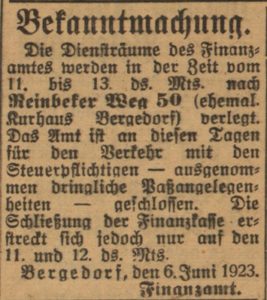

Der Erfolg des Aufrufs war nicht allzu groß: 2.336.466 Mark kamen zusammen (BZ vom 23. Mai 1923) – für die Ruhrspende wurde ein Ende April ein Zwischenstand von 7,6 Millionen Mark genannt (BZ vom 26. April 1923), worin aber eventuell Geld aus den Vierlanden enthalten war.