Fußball raus aus den Turnvereinen – das war (salopp gesagt) 1923 das Ziel der Verbandsspitzen der Deutschen Turnerschaft (DT) gewesen: die Fußballabteilungen der Turnvereine sollten ausgegliedert werden und andere Namen erhalten als die Muttervereine (BZ vom 1. Juni 1923). In Bergedorf war vor allem die Bergedorfer Turnerschaft von 1860 betroffen. Ihr ging eine Reihe von Mitgliedern verloren, denen das Fußballspielen wichtiger war als das Turnen (BZ vom 23. September 1924): sie gründeten den „Bergedorfer Fußballklub von 1923“ (BZ vom 26. Oktober 1923), der sich aber nach kurzer Zeit wieder auflöste (BZ vom 12. Januar 1924), denn die Turnfunktionäre machten eine halbe Rolle rückwärts: sie etablierten den „Fußball in der Deutschen Turnerschaft“, also in eigener Verbands- und Funktionärshoheit, und grenzten sich damit vom Norddeutschen Fußball-Verband ab.

1920 hatte noch der Sport im Vordergrund gestanden: da hatte es eine aus Turnern (vom MTV und von BT 80) und Sportlern (Spiel und Sport Bergedorf) gebildete Bergedorfer Stadtmannschaft gegeben, die zu einem „Städtespiel“ gegen Harburg antrat, das dann wegen Unbespielbarkeit des Platzes beim Stand von 2:1 für Harburg abgebrochen wurde (BZ vom 12. Januar 1920).

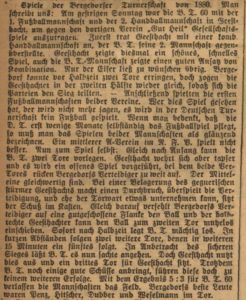

Der Bericht über das „Gesellschaftsspiel“ der BT 60 bei Gut Heil Geesthacht wurde vermutlich von einem Turner-Fußballer verfasst, der das fußballerische Spielniveau lobte, doch in den Turnvereinen gab es weiterhin Gegner des Balltretens: sie propagierten Handball, das „in der D.T. eifrig gepflegte deutsche Turnspiel“, auch dieses im eigenen Verband unter dem Dach der Deutschen Turnerschaft (BZ vom 21. Juni 1924). Man schuf sich seinen eigenen Kosmos, denn ebenso wurden Volkstänze, Schwimmen (BZ vom 5. Juli 1924) und die herablassend benannten „volkstümlichen Übungen“ im eigenen Verband praktiziert (der Norddeutsche Fußball-Verband bezeichnete die „volkstümlichen Übungen“ übrigens als Leichtathletik).

Für die Verbands- und Vereinsspitzen der Turner schien die sportliche Betätigung vor allem der Charakterbildung und dem Vaterland dienen zu sollen: in einer Rede betonte der Vorsitzende der BT 60, Otte, dass die Seele der deutschen Turnerschaft „tätiger Gemeinsinn sei, die Willenskraft und Tatenfreude, Hingabe, Aufopferung und sittlichen Ernst zum Wohle des deutschen Volkes und Vaterlandes wecke und fördere.“ (BZ vom 23. September 1924) So grenzte man sich ab, stand aber sportlich im Abseits.