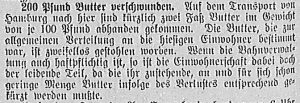

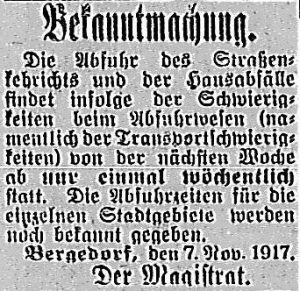

Bergedorfer Zeitung, 7. November 1917

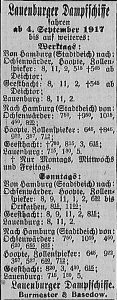

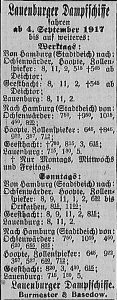

Vor hundert Jahren kamen viele Geesthachter, Vierländer und Marschländer am schnellsten per Schiff nach Hamburg, meist mit einem der Raddampfer der „Lauenburger Dampfschiffe Theodor und Hugo Basedow, Lauenburg (Elbe) – Hamburg“, wie die 1861 gegründete Firma seit dem 1. Januar 1917 hieß. Diese Schiffe boten den großen Vorteil eines windunabhängigen Linienverkehrs mit festem Fahrplan, den die konkurrierenden Segel-Ewer nicht bieten konnten. Ewer waren wiederum nicht auf aufwändige Landungsbrücken angewiesen und hatten somit mehr Anlegestellen zur Verfügung – für die Landwirte und Gärtner, die Ware nach Hamburg bringen wollten, war dies ein beachtlicher Vorteil, und so konnten Ewer und Dampfer lange nebeneinander existieren, bis nach dem Ersten Weltkrieg der zunehmende Lkw-Transport und auch die Hamburger Marschbahn (ab 1928) sowie Omnibusse immer mehr Verkehr abzogen.

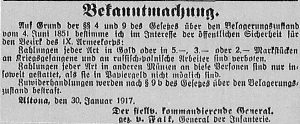

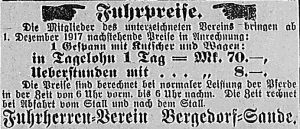

Bergedorfer Zeitung, 3. September 1917

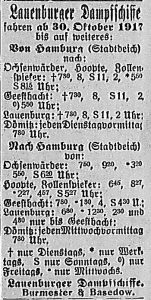

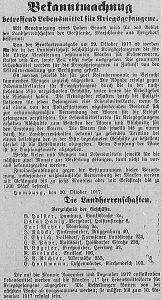

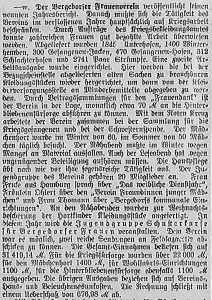

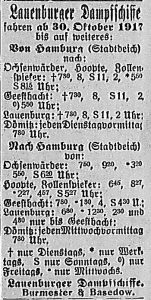

Bergedorfer Zeitung, 30. Oktober 1917

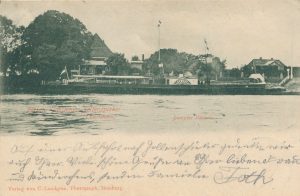

Auf den Lauenburger Dampfern diente das Vorderdeck zur Aufnahme der Fracht, das Achterdeck nahm die Fahrgäste auf, wie auf mehreren Fotos in dem Heft von Theodora Basedow/Werner Hinsch (Die Familie Basedow und die Elbschiffahrt, Lauenburger Hefte zur Binnenschiffahrtsgeschichte 9 (2003)) zu sehen ist. Andere Bilder dort und die Fahrpläne hier zeigen, dass die Schiffe auch intensiv für den Ausflugsverkehr genutzt wurden (siehe hierzu den Beitrag To Pingsten, ach wie scheun …) und bis in den Herbst häufiger an Sonntagen fuhren als an Werktagen.

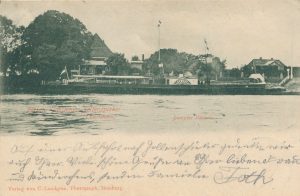

Dampfer Victoria am Zollenspieker (Ansichtskarte gelaufen 1912)

Die Lauenburger waren wirklich erfolgreich, wie die Größe der Flotte zeigt, und die geschäftstüchtigen Brüder Basedow übernahmen auch Wettbewerber und deren Schiffe, so die Raddampfer „Victoria“ der Victoria AG, Zollenspieker, und „Maiblume“ der Dove-Elbe Dampfschiffahrtsgesellschaft (siehe hierzu und zum Folgenden Basedow/Hinsch, ebd., S. 16, S. 20, und das z.T. bebilderte Schiffsregister bei Hans Rindt/Heinz Trost, S. 57ff.). Der auf der damals noch tideoffenen Dove-Elbe fahrende „Prinz Adalbert“, ein Schraubendampfer mit wohl größerem Tiefgang als ein Raddampfer, konnte „bei niedrigem Wasserstande“ von Hamburg aus nur bis Tatenberg fahren und nicht bis zur Ochsenwärder Kirchenbrücke, die vermutlich am Ende des sogenannten Schlickwegs lag, außendeichs quasi in Verlängerung des Eichholzfelder Deichs, wie auch Simone Vollstädt von ochsenwerder.de meint.

„Prinz Adalbert“ verlor nach Kriegsende den Adelstitel und hieß dann profan „Theodor & Hugo Basedow“, und auch der „Kaiser“ bekam mit „Hamburg“ einen neuen Namen. Der im BZ-Artikel genannte „Kaiser Wilhelm“ hieß übrigens „Kaiser Wilhelm II.“ und darf nicht mit dem heute in Lauenburg beheimateten Museums-Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ verwechselt werden (siehe Heinz Trost und die Seite des Elbschifffahrtsmuseums Lauenburg).

Der Linienverkehr auf der Elbe endete 1961 – der 1925 gebaute große Seitenraddampfer „Hugo Basedow“ (Foto) wurde anschließend in die Niederlande verkauft, wo er nach mehrfachem Umbau (siehe Basedow/Hinsch, S. 51f.) heute in Nijmegen als katholisches Gemeindezentrum und Flussschifferkirche genutzt wird, wie u.a. auf elbdampfer-hamburg.de nachzulesen ist.

UPDATE 2022:

Die letzte Fahrt der Hugo Basedow zwischen Hamburg und Lauenburg kann man in einem kurzen NDR-Film sehen, auf den mich Söhnke Marquardt aufmerksam gemacht hat.