Des einen Freud ist oft genug des anderen Leid: nicht alle Einwohner Sandes waren zufrieden mit der Abfallentsorgung in ihrer Gemeinde: die „entrüsteten Anlieger der unteren Billwärder Straße“ protestierten gegen eine neue Vorschrift, die sie be- und andere entlastete.

Sande sollte aufgehübscht werden, zum Beispiel durch Verbesserung der Grünflächen beim Friedhof durch Gebüschpflanzungen, Anlage neuer Spazierwege und Aufstellung von Sitzbänken: „Wenn man Fremdenverkehr wünscht, muß auch das Kleid des Ortes und seiner Umgebung ein ansprechendes sein.“ (BZ vom 18. Februar 1925; zur Topografie siehe den Plan von 1928 bei Bergedorf-chronik.de).

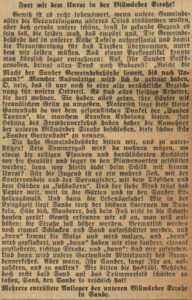

Also beschloss die Gemeindevertretung ein „Ortsstatut zum Schutze gegen Verunstaltung“ (BZ vom 18. und 21. März), wobei es wohl nicht nur um die Verhinderung von Bausünden ging, sondern auch darum, dass kaputte Töpfe und Pfannen, Altpapier und dergleichen nicht mehr wild im Ort verteilt herumliegen, sondern konzentriert zu einer Deponie an der unteren Billwärder Straße gebracht werden sollten. Folgt man der Schilderung im Leserbrief, war damit aber keine Lösung des Müllproblems erreicht, sondern nur eine Verlagerung. Ob Sande damals überhaupt über eine kommunale Müllabfuhr verfügte, muss bezweifelt werden, denn in der BZ gab es (im Gegensatz zu Bergedorf und Geesthacht) bis dahin keine einzige Meldung oder Bekanntmachung dazu.

Die abwertende Bezeichnung „Budapest“ für diese Gegend am südlichen Rand Sandes taucht ansonsten in der lokalen Literatur nicht auf und erschließt sich nicht. Dasselbe gilt für ein „Kamerun“ genanntes Gebiet in Billwärder (BZ vom 6. Mai), das vermutlich kleingärtnerisch genutzt wurde.