Bergedorfer Zeitung, 5. März 1919

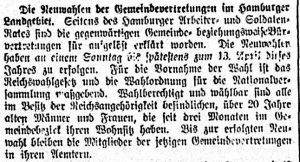

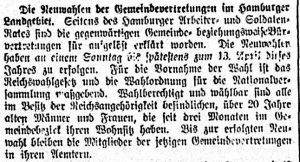

Dass nach der Nationalversammlung (19. Januar 1919) und der Hamburgischen Bürgerschaft (16. März 1919) am 13. April auch die Gemeindevertretungen neu gewählt werden sollten, ist nicht überraschend, auch nicht, dass die für die Wahl der Nationalversammlung eingeführten Prinzipien der allgemeinen, gleichen und geheimen Wahl auch auf der kommunalen Ebene gelten sollten.

Das bis dahin geltende Wahlrecht in der Stadt Bergedorf wurde schon im Beitrag Das Wahlrechtsreförmchen in Bergedorf angesprochen – in der Dorfschaft Geesthacht und den Gemeinden der Vierlande war es um einiges komplizierter (und von Dorf zu Dorf durchaus unterschiedlich), und deshalb soll hier ein Rückblick auf vorrevolutionäre Zeiten vorgenommen werden, als manche Minderjährige und Frauenzimmer wahlberechtigt waren.

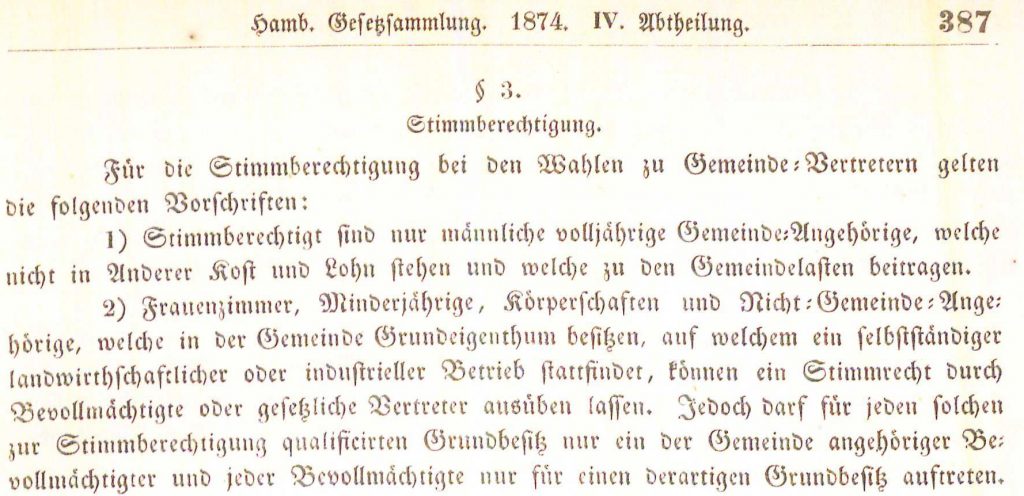

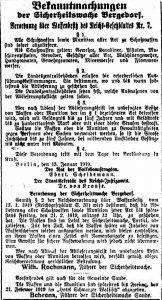

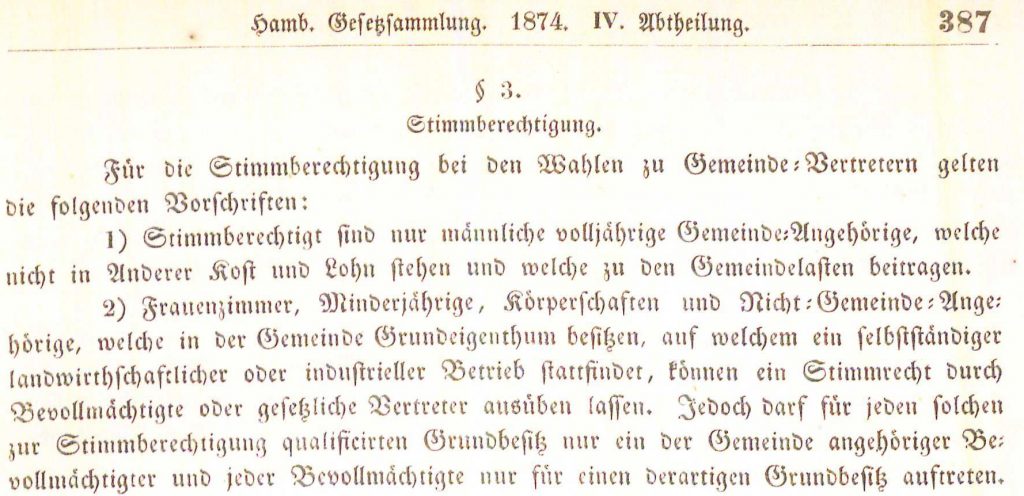

Auszug aus dem Orts-Statut für die Hamburgische Landgemeinde Curslack von 1874 (gleichlautend § 3 der Ortsstatute für Kirchwärder, Neuengamme, Altengamme und Geesthacht)

Wählen durften dort also zu Kaisers Zeiten in der Regel nur steuerzahlende Männer, sofern sie „nicht in Anderer Kost und Lohn“ standen. Frauenzimmer, Minderjährige (offenbar ohne untere Altersgrenze), Körperschaften und nicht in der Gemeinde wohnende Grundbesitzer durften durch gemeindeangehörige Bevollmächtigte ihre Stimme abgeben, wenn auf ihrem Boden ein selbständiger landwirtschaftlicher oder gewerblicher Betrieb stattfand – selbst wählen durften sie also nicht, aber da das Wahlrecht sich aus Grundbesitz und Steuerzahlung herleitete, konnte man dem Grundbesitz das Wahlrecht nicht entziehen. (In Bergedorf war die Wahlberechtigung nur an die Steuerzahlung gebunden, nicht an den Grundbesitz; Sonderregelungen für Frauen und Minderjährige gab es keine.)

Die Revolution hatte nun ein demokratisches Wahlrecht hervorgebracht, in dem nicht mehr von „Frauenzimmern“ die Rede war, sondern nur noch vom gleichen Wahlrecht für volljährige Frauen und Männer. Das Wahlrecht für Minderjährige, bei denen es sich nur um Waisen bzw. Halbwaisen gehandelt haben kann, war entfallen.

Die neuen Regelungen waren für alle Gemeinden im Staate Hamburg gleich, während es vorher sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede gegeben hatte: in den Gemeinden der Vierlande, also Altengamme, Curslack, Neuengamme und Kirchwärder wurde zwischen Besitzern bzw. Pächtern größerer Grundstücke (5, 10, 10 bzw. 6 ha), Besitzern kleinerer Grundstücke und Nicht-Grundeigentümern unterschieden. Wählen durften alle Stimmberechtigten gleich, aber die Verteilung der Sitze auf die sozialen Gruppen war vorgegeben: in Curslack entfielen 5 Mandate auf die größeren Landbesitzer, ebenfalls 5 auf die kleineren und 2 auf die Grundbesitzlosen (§ 4). Ähnlich waren die Sitze in Altengamme und Neuengamme verteilt; in Kirchwärder stellten die Bauern die Hälfte der Abgeordneten (16 von 32), die Landbesitzlosen lediglich zwei. Damit stand in allen vier Gemeinden schon vor der Wahl fest, dass die Grundbesitzer die klare Mehrheit hatten – die „kleinen Leute“ konnten nur mitstimmen.

Wenn dies schon kompliziert genug erscheint: es ging noch komplizierter, nämlich in Kirchwärder, wo die Wahl in den sechs „Bauerschaften“ vorgenommen wurde, wo jeweils mindestens je zwei Vertreter der grundbesitzenden Gruppen gewählt werden mussten. Die Ermittlung der Sitzverteilung dürfte keine einfache Aufgabe gewesen sein.

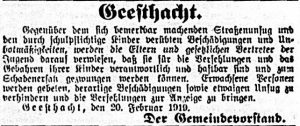

Die Krone der ungleichen Wahl stand Geesthacht zu: hier gab es eine echte Klassenwahl, getrennt nach Hufnern, „älteren Käthnern“ (die zusätzlich zu ihrem Grundbesitz einen Heideanteil und Gerechtsame an Moor und Buschbergen hatten), neueren Käthnern und Steuerzahlern ohne Grundbesitz. Die Gemeindeversammlung bestand dann aus 3 Hufnern, 4 Altkätnern, 4 Neukätnern und 3 Grundbesitzlosen, die „von und aus den einzelnen Classen der Gemeindemitglieder“ zu wählen waren. Das waren keine demokratischen Wahlen, nicht für ein großes Dorf, und erst recht nicht für den Industriestandort mit über 5.000 Einwohnern (genaue Angaben bei Max Prüß(online)), zu dem Geesthacht geworden war.

Die Orts-Statuten, denen die vorstehenden Angaben entnommen sind, sind in der „Gesetzsammlung der freien und Hansestadt Hamburg“, Jahrgang 1874, S. 346 – 406, online nachzulesen.