Richtig eng wird es gewesen sein, wenn sich sechs Personen eine Einzimmerwohnung teilten oder über 10 Menschen in zwei Zimmern lebten. Dies waren die wohl schlimmsten Zahlen, die die Wohnungszählung für die Stadt Bergedorf einige Wochen vorher (BZ vom 3. April 1918) ergeben hatte, und als kuschelig wird man das nicht empfunden haben, schon gar nicht, wenn noch familienfremde „Schlafgänger“ mit dabei waren. Aber mehr oder besseres konnten sich viele Menschen einfach nicht leisten, und sozialen Wohnungsbau mit Quadratmeterrichtwerten pro Bewohner kannte man hier (noch) nicht.

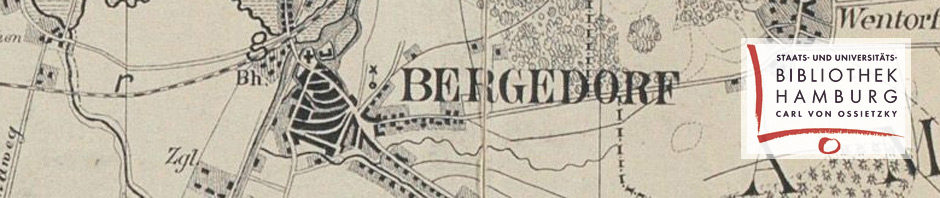

Es war generell eng auf dem Bergedorfer Wohnungsmarkt 1918: den 15.872 Einwohnern (Ergebnis der Volkszählung 1917) standen weniger als 4.400 Wohnungen zur Verfügung, die durchschnittliche Belegung lag also bei 3,6 Personen pro Wohnung. Von den 43 leeren Wohnungen (ein Prozent des Bestands) waren nur acht „für Wohnungszwecke sofort verwendbar“ – unter 0,2 Prozent. Für die Zeit nach Kriegsende wurde per Befragung ein Bedarf von 445 (zusätzlichen) Wohnungen festgestellt, zu drei Vierteln mit zwei oder drei Zimmern – doch die Zahl der Wohnungssuchenden wird weit darüber gelegen haben: der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Paeplow hatte in einer Versammlung seiner Partei in Bergedorf darauf hingewiesen, dass die „kriegsgetrauten“ Frauen meist noch bei ihren Eltern wohnten und auch die zu erwartenden ledigen Kriegsheimkehrer meist einen eigenen Hausstand würden gründen wollen (BZ vom 13. Mai 1918).

Dass etwas geschehen musste, war Konsens in der Stadtvertretung – doch was? Die bürgerlichen Vertreter Lodde, Ohly und Kauffmann befürworteten den Bau vor allem von Eigenheimen mit Gärten (und Ställen), die Sozialdemokraten Otto und Piehl wollten Sechsfamilienhäuser mit Mietwohnungen, ähnlich wie Bürgermeister Walli, was eher den unteren Schichten zugutegekommen wäre, die von einem Einfamilienhaus aus finanziellen Gründen nur träumen konnten. Der von Walli beabsichtigte Bau von „fürs erste“ 200 Kleinwohnungen wäre dem Bedarf nicht einmal annähernd gerecht geworden, aber als erster Schritt …

In Sande und Geesthacht war die Lage nicht besser (siehe BZ vom 15. Januar, 5., 12. und 23. März 1918); über die Ergebnisse der auch dort durchgeführten Erhebung berichtete die BZ leider nicht. In Geesthacht brachte ein Angebot der Schützengesellschaft eine kleine Entlastung: sie stellte ihre Schießhalle der Gemeinde für Wohnzwecke zur Verfügung (BZ vom 29. Juni 1918) – ob dies in einem Zusammenhang stand mit der Zeitungsmeldung vom 23. Mai, dass es dort „wieder“ einen Einbruch mit Verwüstung gegeben hatte, oder ob es das soziale Denken des Vereins widerspiegelte, sei dahingestellt.