Man war sich einig, dass Volksbildung eine wichtige Aufgabe war, auch darin, dass sie parteipolitisch neutral sein sollte – aber alles weitere war in höchstem Maße streitig zwischen der „Bergedorfer Volkshochschule“ und der „Fichte-Hochschule Bergedorf“, beide in der Gründung begriffen – es gab eine wahre Schlammschlacht, die per Leserbrief im „Sprechsaal“ der Bergedorfer Zeitung ausgetragen wurde.

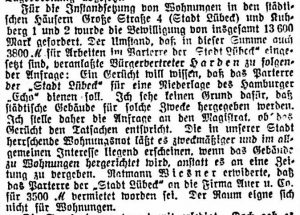

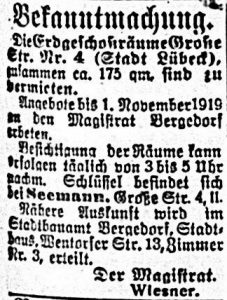

Bereits im Juli hatte sich ein vorbereitender Ausschuss zur Gründung einer Volkshochschule gebildet. Ihm gehörten je zwei Vertreter des Bergedorfer Lehrervereins, der Bildungskommission der Gewerkschaften und der Öffentlichen Bücherhalle sowie als Vertreter des Magistrats Ratmann Wiesner an. Vielleicht waren es die Vertreter des Lehrervereins, Lorenzen und Zander, die die Gegenbewegung auslösten, als sie erklärten, dass „der jetzt führende Sozialismus sich mit dem Idealismus auf kulturellem Gebiet verbinden“ müsse und ein „geistiger Aufschwung der breiten Masse notwendig“ sei (BZ vom 22. Juli).

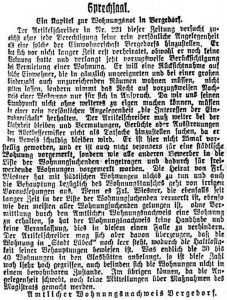

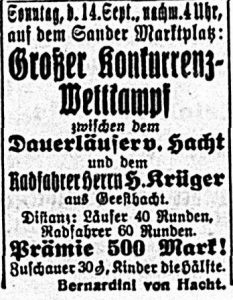

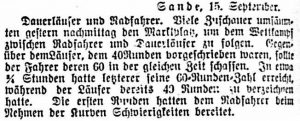

Über die beabsichtigte Gründung der konkurrierenden Einrichtung, der „Fichte-Hochschule Bergedorf“ erfuhren die Zeitungsleser erstmals aus einem Sprechsaal-Beitrag Lorenzens. Am Tag darauf kündigte der geschäftsführende Ausschuss der Fichte-Hochschule Bergedorf deren Eröffnungsfeier an (BZ vom 19. September), und wiederum einen Tag später replizierte u.a. (Albert) Zimmermann auf Lorenzens Beitrag:

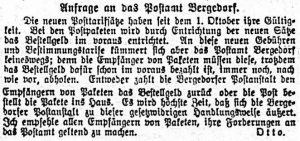

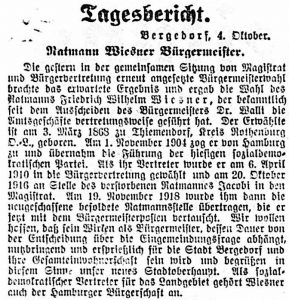

Bergedorfer Zeitung, 18. September 1919

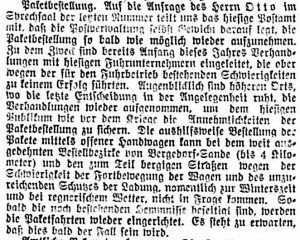

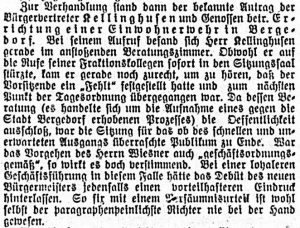

Bergedorfer Zeitung, 20. September 1919

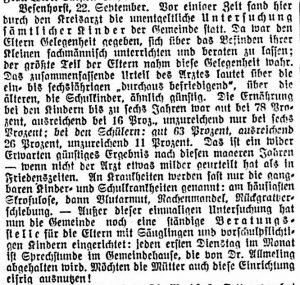

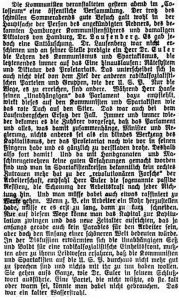

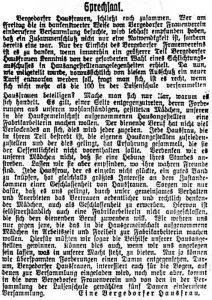

Es folgten weitere Sprechsaal-Beiträge (BZ vom 22., 23. und 24. September), in denen man sich gegenseitig vorwarf, eine parteipolitische Einrichtung schaffen zu wollen: hie „Sozialisten“, da „Deutschnationale und Alldeutsche“, aber beide Seiten nahmen für sich in Anspruch, neutral zu sein: die Fichte-Hochschule Hamburg habe sogar Kommunisten unter ihren Hörern (so der bürgerliche Stadtvertreter Dinklage im Sprechsaal der BZ vom 20. September), sie habe mit Parteien nichts zu tun (so Pastor Ditlevsen und Pastor Engelhardt, BZ vom 25. September) – die Volkshochschule Bergedorf konterte, alle ihre Dozenten hätten sich zu „positiver Neutralität“ bekannt und befürworteten die selbständige Urteilsbildung (BZ vom 29. September).

Geht man nach Organisationszugehörigkeiten, kann man in puncto politische Neutralität einige Fragezeichen setzen: im Volkshochschulausschuss waren der Magistratsvertreter Wiesner und die beiden Gewerkschafter klar der SPD zuzurechnen, die Lehrervereinsmitglieder scheinen mit sozialdemokratischen Ideen zumindest sympathisiert zu haben, Lorenzen war laut Ohly (S. 38) auch Mitglied des Hamburger Lehrerrats. Von den Abgesandten der Bücherhalle, Rektor Kreyenberg von einer der Stadtschulen und einem Herrn Köster, waren in der BZ sonst keine politischen Stellungnahmen zu finden; Kreyenberg war allerdings ebenso wie Lorenzen Mitglied der Deutschen Vaterlandspartei gewesen (BZ vom 3. Oktober 1917).

Die Fichte-Hochschule Bergedorf zählte zu ihrem geschäftsführenden Ausschuss (BZ vom 19. September 1919) die Leiterin der Luisenschule, Erna Martens (DVP-Kandidatin zur Bürgerschaft), den Direktor der Hansaschule, Prof. Dr. Ferdinand Ohly (DNVP-Kandidat zur Bürgerschaft) (Anzeigen in der BZ vom 15. März 1919), Eugen Clauß, Pastor Wilhelm Ditlevsen sowie W. C. Gerhard (1917 Mitglied der Vaterlandspartei, BZ vom 3. Oktober 1917) und Dr. Adolf Gramkow – der Letztgenannte tauchte ansonsten in der BZ nicht auf. Der Kaufmann Max J. Dinklage und der Kaufmann Eugen Clauß waren Mitglieder der DNVP (BZ vom 1. August 1919), Clauß auch Funktionär des Deutsch-Nationalen Handlungsgehilfenverbands (DHV) (BZ vom 1. April 1919), ebenso wie der Sprechsaal-Autor Albert Zimmermann.

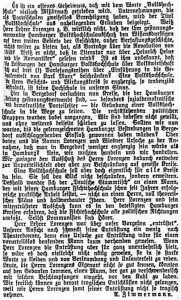

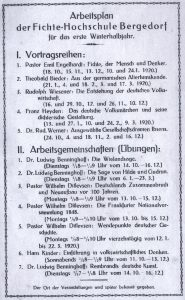

Original im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande (Rückseite des Programms der Eröffnungsfeier)

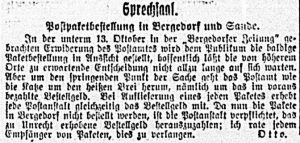

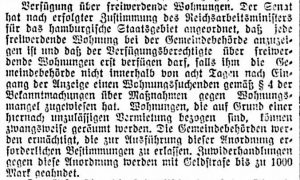

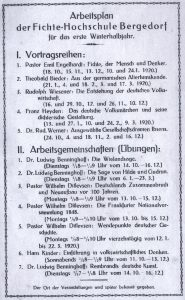

Bergedorfer Zeitung, 29. September 1919

Die Gegenüberstellung der Veranstaltungsprogramme zeigt unterschiedliche Schwerpunkte und Ausrichtungen: das breit angelegte Spektrum der Volkshochschule reichte vom Fremdsprachenunterricht über Übungen in Stenographie und Rechnen bis zu Vorlesungen über aktuelle politische Themen, darunter ein Vergleich der alten mit der neuen Reichsverfassung, Literatur und Einführungen in mehrere Bereiche der Wissenschaft bis hin zu Gesundheitsfragen.

Die Fichte-Hochschule dagegen stellte das Germanische bzw. Deutsche in den Vordergrund, schloss dabei auch den Niederländer Rembrandt van Rijn mit seiner „deutschen Kunst“ ein, und beschränkte sich weitestgehend auf historische und literarische Themen: insgesamt ein rückwärts gewandtes Programm, das die völkisch-deutschnationale Haltung der Initiatoren aus DNVP und DHV widerspiegelte. Das kann nicht überraschen, denn die Fichte-Hochschule war eine Gründung der Fichte-Gesellschaft. Letztere wiederum „erstand im Rahmen … der Gesinnungsbildung im Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbande“ und wurde vom DHV mit 500.000 Mark subventioniert, wie Hans Gerber (S. 18, S. 21) schrieb; das Ziel sei, so der Leiter der Hamburger Fichte Hochschule Emil Engelhardt (S. 13), nicht „Wissens-, sondern Wesensbildung“, und dieses Wesen sollte auch klar antisemitisch und antidemokratisch sein, wie in der Studie von Iris Hamel über den DHV nachzulesen ist.

Über mangelnden Zulauf konnten sich laut BZ beide Einrichtungen nicht beklagen: die Volkshochschule meldete 550 Teilnehmer (BZ vom 10. Oktober), die Fichte-Hochschule 517 (BZ vom 27. Oktober).