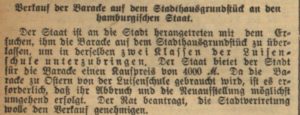

Was heute der Pavillon, war vor hundert Jahren die Baracke: eine Notlösung zur schnellen Schaffung dringend benötigten Schulraums. Das Bergedorfer Schulkarussell kam auch nicht ohne Baracke(n) aus. 1925 mussten zwei Klassen der Luisenschule in eine Baracke ausgelagert werden, die ursprünglich für Hansaschüler errichtet worden war, als diese Schule noch an der Wentorfer Straße lag. Diese Baracke zog nun quasi der Hansaschule hinterher: sie wurde hinter dem Schulgebäude (seit 1914 an der Bismarckstraße) wieder errichtet, wodurch zwei Mädchenklassen der Luisenschule den für sie separierten Bereich des Hansa-Gebäudes, den sogenannten „Gänsestall“, verlassen konnten und die Hansaschule wieder übernehmen konnte (Zur Hansaschule siehe die historische Darstellung von Wolfgang Böge und Günter Hartmann, S. 18, sowie Ferdinand Ohly, S. 61, und BZ vom 21. Juni 1926).

Das Stadthaus wiederum war bis 1914 von der Hansaschule genutzt worden – die Schulbaracken nahmen zeitweise die Hilfsschule und auch Verwaltungseinrichtungen auf, z.B. fand dort 1920 die städtische Kartoffelausgabe statt. Das Stadthaus sollte umziehen in die ehemals Messtorfsche Villa nach Umbau zum Rathaus, und damit konnte das Stadthaus-Gebäude die Berufsschule und (in einem Anbau) die Hilfsschule aufnehmen, was wiederum die für die Volksschulen erforderlichen Räume freimachte, denn auch dort gab es Platzbedarf.

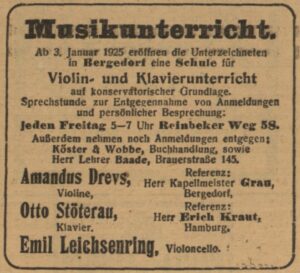

Erst 1931 konnte die Luisenschule, die mehrere Jahre lang auch eine „Filiale“ am Reinbeker Weg hatte, alle unter einem Dach vereinen (Hierzu die knappe Selbstdarstellung der Luisenschule und den Beitrag zum Lyzeum für Bergedorf). Damit stand das Karussell endlich still.