Schon ein Jahr nach ihrer Einführung in Hamburg gab es die hochmoderne Dapolin-Straßenpumpe auch in Bergedorf-Sande – ein deutliches Zeichen für die zunehmende Motorisierung des Verkehrs. Meist erfolgte die Betankung aber noch aus Kannen oder Kanistern wie z.B. bei Fritz Bundesen in seinen beiden Auto-Werkstätten an der Kampchaussee und beim „Schützenhof“ in Sande; ab Ende Juni bot zudem das Gaswerk Bergedorf „Motorenbenzol für Kraftwagenbetrieb“ an (Anzeigen in der BZ vom 30. Mai und 25. Juni 1925).

(Die erste Anzeige mit der Dapolin-Zapfsäule war in der BZ schon am 28. Mai erschienen, leider mit nicht korrekten Adressangaben. Aus der Deutsch-Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft ging übrigens die Standard Oil Company hervor, die später zu Esso und dann ExxonMobil wurde.)

Der Bergedorfer Wilhelm Wulf mag als Beispiel für den Wandel im Verkehr dienen: als er 1924 seine Auto-Taxe anschaffte, betonte er, dass er seine Pferdedroschken dennoch weiter zur Verfügung stellte. 1925 warb er nur noch für seine Auto-Taxe – ähnlich in der Stadt Hamburg: dort war die Zahl der Pferdedroschken von knapp 1.000 auf 80 im März 1925 zurückgegangen, und im Juni waren es nur noch 20 (BZ vom 20. Juni 1925). Am 6. September wurden die letzten ihrer Art mit Musik und Umzug verabschiedet (BZ vom 5. September 1925).

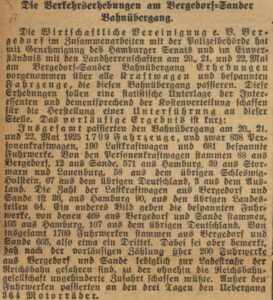

Insgesamt waren im Mai 1925 in Bergedorf die Motorfahrzeuge schon in der Mehrheit: eine dreitägige Verkehrszählung am Bahnübergang Bergedorf-Sande erfasste 2.073 Fahrzeuge, davon 364 Motorräder. Lässt man die Motorräder außer Betracht, waren knapp 40 % „bespannte Fuhrwerke“, und hiervon die große Mehrheit „Lokalverkehr“ aus Bergedorf-Sande – entweder war Hamburg auf dem Weg zum Automobil schon weiter als Bergedorf-Sande oder bei den geringen Entfernungen konnten Pferdewagen noch konkurrieren.

Fußgänger und Radfahrer wurden übrigens nicht gezählt; sie hatten ja einen Tunnel als Alternative zum ebenerdigen Bahnübergang mit den oft und lange geschlossenen Schranken – mit der Zählung hatte die Wirtschaftliche Vereinigung konkrete Werte ermitteln wollen, die der Bahn die Notwendigkeit der Höherlegung der Bahntrasse beweisen sollten. Dafür hätte aus heutiger Sicht die Verkehrsbelastung sicher nicht ausgereicht.