War es wirklich nur „blinde Zerstörungswut lichtscheuer Elemente“, die sich an dem Toilettenhäuschen und dem Schaufenster der sozialdemokratischen Buchhandlung ausgetobt hatten? Sicher scheint das nicht.

Die Verunreinigungen und abgerissenen Holzverkleidungen in der Bedürfnisanstalt wird man als Vandalismus einstufen können, der vielleicht hätte unterbunden werden können, wenn es wie 1921 geplant Wärterin und Wärter gegeben hätte (siehe den Beitrag Der Neubau der Bedürfnisanstalt mit Bootsvermietung), doch Bürgermeister Wiesner lehnte diese Aufsicht ab: die „Anstellung eines Wärters [würde] unerschwingliche Kosten verursachen“ (BZ vom 24. März 1923). So blieb es dabei, dass man seine Bedürfnisse bis 17 Uhr erledigen musste – da wurde geschlossen.

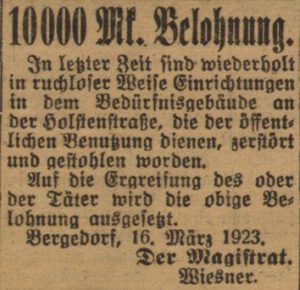

Aber nicht nur Vandalen waren am Werk, sondern auch Diebe, die Bleirohre der Wasserleitungen herausrissen und mitnahmen, und das könnte sich durchaus gelohnt haben: ein Bergedorfer Altmetallhändler bot in diesen Wochen 1.000 Mark pro Kilogramm Blei (Anzeigen in der BZ vom 1. und 17. März 1923), und da er für andere Metalle wie Kupfer und Messing noch deutlich mehr zahlen wollte, dürften die Ersatzrohre ebenfalls aus Blei bestanden haben.

Aus dem eingeworfenen Schaufenster der Buchhandlung des Bergedorf-Sander Volksblatts dagegen wurde nichts gestohlen – da liegt es nahe, politischen oder auch unpolitischen Vandalismus zu vermuten. Das neue Fenster kam die Stadt teuer zu stehen: das Volksblatt zahlte vereinbarungsgemäß der Stadt die Prämie für eine Glasversicherung, doch die sparsame Stadt hatte dem Versicherungsunternehmen gekündigt und musste nun selbst einspringen: 460.000 Mark sollte sie dies kosten, aber für den Glasbruch hoffte man, 180.000 Mark zu erzielen, außerdem beteiligte sich das Volksblatt freiwillig mit 60.000 Mark. Und es wurde nicht wieder eine große Scheibe eingesetzt, sondern eine „mit Scheibeneinteilung“ (BZ vom 19. und 28. März 1923). Dafür wurden Sparsamkeitsgründe angeführt – vielleicht befürchtete man auch weitere Steinwürfe.