Bergedorfer Zeitung, 7. Juli 1919

Die Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn hatte ihre Fahrpreise gegenüber der Vorkriegszeit verdreifacht und dies mit der „ständigen Steigerung der Betriebsausgaben“ begründet. Darob herrschte Missstimmung, wie die BZ formulierte, auch weil es keine Reduzierungen für Schulausflüge mehr geben sollte.

Überraschend kann diese Erhöhung eigentlich nicht gewesen sein: eingetretene Lohnerhöhungen, gestiegene Kohlen- und andere Materialpreise (siehe z.B. BZ vom 4. Juni, 15. Juli und 13. August) hatten die Ausgaben erhöht, während die häufigen Zugausfälle wegen Kohlenmangels (siehe z.B. BZ vom 19. Februar, 10. April und 1. November) die Betriebseinnahmen reduzierten, nicht aber die Fixkosten. Dennoch bezweifelte die BZ, dass die neuen Tarife gerechtfertigt waren, denn die Staatsbahn verkaufte ihre Fahrkarten deutlich günstiger, und der Journalist wunderte sich, dass die Hamburger Finanzdeputation die neuen BGE-Preise genehmigt hatte.

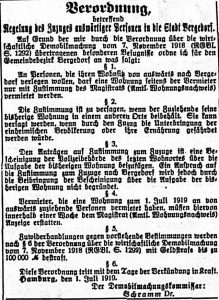

Bergedorfer Zeitung, 12. Juli 1919

Sogar die Hamburger Bürgerschaft befasste sich mit dem Thema. Sie nahm einen Antrag des Geesthachter Abgeordneten Käckenhoff an (siehe die Wiedergabe seiner Rede rechts), der darauf hinwies, dass diese Preispolitik im Widerspruch zu den städtischen Entwicklungszielen der Besiedlung des Landgebiets stand. Der Beschluss des Parlaments änderte aber nichts, denn zuständig für die Genehmigung der Tarife war eben die Finanzdeputation.

Für 1918 schüttete die BGE noch eine fünfprozentige Dividende aus, aber für 1919 erwartete sie trotz Preiserhöhung einen Verlust, der nach dem eingesehenen Geschäftsbericht auch tatsächlich eintrat.

Bergedorfer Zeitung, 14. Juni 1919

Bei der Staatsbahn, die die Strecke Bergedorf – Hamburg betrieb, gab es durch die offenbar wirklich günstigen Preise ein anderes Problem: in der (teureren) 2. Klasse herrschte Gedränge, während die „Holzklasse“ (3. Klasse) freie Plätze aufwies, wie sich ein Leserbriefschreiber beschwerte, der wohl schon länger Bahnkunde in der besseren Kategorie war und sich nun von Menschen umgeben sah, die sich „bei den augenblicklichen Riesenlöhnen“ auch die 2. Klasse leisten konnten – diesen legte er nahe, doch zu den nicht ausgelasteten Holzbänken zurückzukehren – der Gedanke, dass ja auch er die Klasse wechseln könnte, kam ihm nicht.

Die Hamburger Hochbahn sollte übrigens klassenlos werden, obwohl der Zweite Bürgermeister Otto Stolten (SPD) die Bürgerschaft wegen des Einnahmeausfalls von 420.000 Mark vor einem solchen Beschluss gewarnt hatte: „Wenn es doch mit uns so schlecht steht, kann man nicht immer auf Prinzipien verweisen. Wenn unsere Kasse eines Tages ganz leer sein wird, können wir überhaupt nichts mehr machen.“ Das Parlament ließ sich nicht umstimmen (BZ vom 22. Mai), aber bis zur Umsetzung des Beschlusses dauerte es noch eineinhalb Jahre, wie auf einer Seite zur Geschichte der Hamburger Hochbahn nachzulesen ist. Die Hochbahn ersetzte dann peu à peu die Polster- durch Holzsitze, und alle Menschen wurden drittklassig.