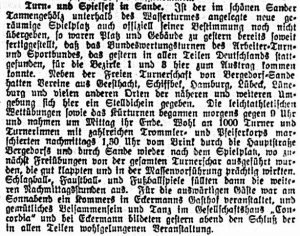

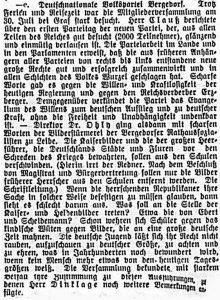

Nach eigenen Angaben war der Rutengänger C. P. H. Boldt auf seinem Arbeitsfeld höchst erfolgreich, wenn auch die Darstellung des nebenstehenden Artikels nicht wirklich nachvollziehbar ist: seine Erfolgsmeldungen können sich zumindest nicht auf die Erdgasquelle von Neuengamme bezogen haben, denn dort gab es 1919 bis Ende September keine neuen Bohrungen, und die Bohrungen in Preußisch-Kirchwärder blieben erfolglos.

Die Hamburger Gaswerke hatten jedenfalls großes Interesse an der Ausbeutung der Erdgasquelle, denn durch sie konnten sie den Kohlenmangel und auch die steigenden Kohlenpreise teilweise kompensieren (Bergedorf dagegen hatte ein eigenes Gaswerk, das ausschließlich auf Kohle angewiesen war). Als die geförderte Erdgasmenge zurückging, wurde dies auf Verschmutzung „durch mitgerissene Erd- und Tonteilchen“ zurückgeführt, aber man wollte trotz früherer ergebnisloser Versuche auch neue Bohrungen niederbringen (BZ vom 8. September).

Senat und Bürgerschaft bewilligten die nötigen Mittel in Höhe von 300.000 Mark, aber nach Ansicht des Rutengängers Boldt an der falschen Stelle: man würde auf dieselbe Quelle stoßen (BZ vom 25. und 27. Oktober).

Ob daraufhin dem Experten mit der Wünschelrute gefolgt wurde, wie die BZ zunächst schrieb, oder ob „aufgrund der Ergebnisse und Versprechungen namhafter Wünschelrutengänger sowie auf den Rat bergbaulicher Fachmänner“ hin gebohrt wurde (BZ vom 24. Dezember), ist unklar. So weiß man nicht, wem das Verdienst an der letztlich erfolgreichen Bohrung (BZ vom 31. Dezember) zukam, aber in den Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft wird der Rutengänger jedenfalls nicht erwähnt.