Bergedorfer Zeitung, 24.11.1923

Das Prinzip kannte man in Bergedorf seit 1919: wenn man vier Schulen in zwei Gebäude steckt und die tägliche Unterrichtszeit reduziert, kann man Heizmaterial sparen (siehe den Beitrag Aus vier mach zwei). 1919 waren die Kohlen knapp – 1923 die Kohle, d.h. der Magistrat wollte aus finanziellen Gründen zum selben Mittel greifen, wie es auch für die Stadt Hamburg „in Aussicht“ genommen war.

Bergedorfer Zeitung, 28. November 1923

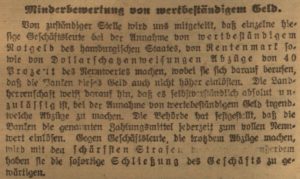

Das war umstritten – in der Bürgervertretung ging es hoch her, aus der bildungspolitischen Debatte wurde schnell eine sozialpolitische und gesellschaftspolitische, und sie endete mit der Rücküberweisung des Vorhabens an die Schulkommission.

Die Schulkommission lehnte die Zusammenlegung erneut ab: man könne einfach durch späteren Heizungsbeginn morgens und Unterrichtsverkürzung einen „bedeutend geringeren Verbrauch“ von Kohlen erreichen (BZ vom 1. Dezember) – dem widersprach die „heiztechnische Abteilung des hamburgischen Staates“: „Bei Zusammenlegung der Schulen werden die schon angeheizten Räume weiter benutzt, wofür verhältnismäßig weniger Brennstoff erforderlich ist.“ (BZ vom 4. Dezember)

Diese Erkenntnis aus Hamburg kam gerade noch rechtzeitig zur nächsten Sitzung von Magistrat und Bürgervertretung, in der Bürgermeister Wiesner den Druck noch erhöhte: die Alternative zur Zusammenlegung sei „die [unvermeidliche] Schließung der Schulen in kurzer Zeit“, und mit 12 gegen 10 Stimmen wurde die Maßnahme beschlossen (BZ vom 5. Dezember).

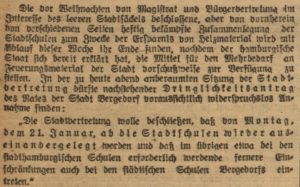

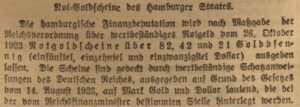

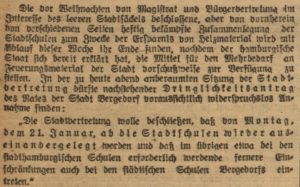

Wie sich herausstellen sollte, ging Bergedorf seinen ganz eigenen Weg: in Hamburg blieben alle Schulgebäude in Betrieb, allerdings wurden dort die Weihnachtsferien um zehn Tage verlängert. Damit drohten innerhalb Bergedorfs unterschiedliche Ferienregelungen: Hansa- und Luisenschule, von Hamburg administriert, ließen ihre Schüler bzw. Schülerinnen bis zum 13. Januar zu Hause, die der Stadt Bergedorf unterstellten Stadtschüler und -schülerinnen sollten am 4. Januar wieder zum Unterricht erscheinen. Zwischen Weihnachten und Neujahr fiel dann dem Magistrat auf, dass durch längere Ferien ja der Kohlenverbrauch der Stadtschulen reduziert werden könnte, zumal „in Anbetracht der herrschenden Kälte“ sonst besonders viel geheizt werden müsste, und so wurde die Stadtvertretung zu einer „Eilsitzung“ am 2. Januar einberufen, um das Ferienende hinauszuschieben (BZ vom 29. und 31. Dezember).

Die Bürgervertreter beschlossen dementsprechend, aber sie übten heftige Kritik am Magistrat: in den Ferien waren in den (ungeheizten) Schulen Wasserleitungen und zahlreiche „Porzellanbecken“ durch den Frost zersprungen, weil man die Frostschutzhinweise der BZ (Unter anderem: „Besonders frostgefährdete Klosettanlagen können mittels einer Petroleumlampe erwärmt werden,“ BZ vom 28. Dezember) ignoriert und auch Leitungen nicht entleert hatte – so hatte man zwar Kohlen gespart, musste nun aber die kostspieligen Schäden beseitigen (BZ vom 3. Januar 1924).

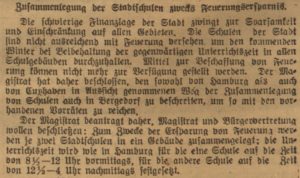

Bergedorfer Zeitung, 18. Januar 1924

Kurz nach dem verschobenen Ferienende verkündete der unter starken Druck geratene Bürgermeister Wiesner, dass man nun doch genug Kohlen für den Betrieb aller vier Schulen kaufen könne, weil der Senat das nötige Geld als Vorschuss zur Verfügung stelle (BZ vom 18. Januar 1924), und so kehrten die Schulen am 21. Januar zum Normalbetrieb zurück (BZ vom 19. Januar 1924).