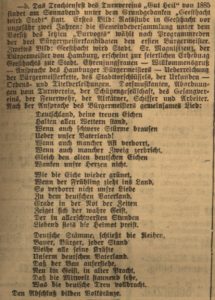

Bergedorfer Zeitung, 14. Januar 1924

Es hatte kleinere Unfälle gegeben, und deshalb ließ der Magistrat der Stadt Bergedorf Sand auf die Rodelbahn streuen, um weitere Unfälle zu verhindern. Heute verstreuen (bildlich gesprochen) andere Mist über diese Doktorbahn, worauf im unteren Abschnitt dieses Artikels eingegangen werden soll.

Wenn die Schilderung des Zustands der Bahn im Januar 1924 zutraf, Eis- und Sandflächen im Wechsel, konnte der Magistrat gar nicht anders handeln, denn die Bahn befand (und befindet) sich auf öffentlichem Grund und so bestand ein Haftungsrisiko. Und es wurde auch mit Augenmaß gehandelt: nur „der steile Ablauf“ wurde unbefahrbar gemacht, also vermutlich die ersten 150 m, wo auf ca. 10 m Strecke etwa 1 m Gefälle kommt, was für hiesige Verhältnisse sicher als steil zu bezeichnen ist – der längere und flachere untere Teil blieb offenbar unberührt.

Bergedorfer Zeitung, 17. Januar 1924

Doch „mehrere Rodler“ bestritten die Darstellung der Zeitung: die Maßnahme sei unnötig gewesen, außerdem gebe es bei jedem Sport Unglücksfälle, und nach der Unbrauchbarmachung der Bahn werde nun auf viel gefährlicheren Hängen Schlitten gefahren – den Vorwurf wies die Schriftleitung der BZ zurück und stellte sich hinter den Magistrat, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, denn im Herbst 1929 wurde die Bahn zu einer Doppelbahn „entschärft“: zu beiden Seiten und in der Mitte wurden Wälle aufgeworfen, um das Rodeln in geordnete Bahnen zu lenken (BZ vom 28. Oktober 1929), und als dann endlich im Februar 1930 Schnee fiel, herrschte ein so starker Andrang, dass der Schnee bald abgefahren war (BZ vom 18. Februar 1930) – das Problem des abgefahrenen Schnees wurde auch 2024 in der BZ berichtet; Text und Fotos von Wiebke Schwirten belegen dies.

Ob die Doktorbahn im Winter 1924 noch wieder freigegeben wurde, ob es dort oder auf anderen Rodelstrecken in Bergedorf Rodelunfälle gab, meldete die BZ nicht – Schnee jedenfalls fiel bis in den April hinein.

Zwar ist die Rodelbahn weder in der Karte 1875 noch in der Karte 1904 markiert, aber da schon 1885 in der Bergedorfer Zeitung Verkaufsanzeigen für Kinder-Schlitten zu finden waren (10. Dezember 1885), dürfte das Rodeln im Gehölz ab dem 19. Jahrhundert ein beliebter Sport gewesen sein.

—

Was man heute (Stand: 20. Januar 2024) im Internet unter dem Suchbegriff „Rodelbahn Bergedorf“ findet, ist zumeist Mist, und auf Mist kann man (je nach Konsistenz) vielleicht ausrutschen, aber nicht rodeln. Beispielhaft sei hier die Seite Bergwelten.com genannt, auf der zu lesen steht: „Die wahrscheinlich längste Rodelbahn der Hansestadt Hamburg gibt es seit den 30er Jahren und liegt im Bergedorfer Gehölz. Sie ist in etwa 1.000 Meter lang und hat ein durchgehend sportliches Gefälle. Die Abfahrt dauert in etwa 20 Minuten und kann natürlich mehrmals, nach erneutem Aufstieg, befahren werden.“ Die Karte dazu zeigt allerdings eine ganz besondere Bergedorfer Rodelbahn: sie verläuft zwar im „Bergedorfer Gehölz“, aber ausschließlich auf Wentorfer Gebiet. Der vorgeschlagene Startpunkt nahe der Marienburg liegt viele Meter tiefer als das Ende nahe der Hamburger Landstraße – die Rodelbahn mag somit für Motorschlitten taugen, aber Motorfahrzeuge sind im Gehölz verboten. Wenn denn die unter „Tourdaten“ gemachten Angaben von jeweils 1.000 Höhenmetern Aufstieg und Abstieg auf 1.000 m Strecke stimmten (was Ortskundige bestreiten), hätte die Bahn in der Tat ein „sportliches Gefälle“ – wie sich das wiederum verträgt mit den Angaben von 1.000 Metern Länge und 20 bzw. 22 Minuten für die Abfahrt, also einem Durchschnittstempo von halsbrecherischen 3 km/h, erklärt der Bergwelten-Rodelexperte nicht.

Die 1.000 m Länge sind z.B. auch bei Wikipedia, bei Ganz-Hamburg.de und bei geheimtipphamburg.de zu finden. Diese drei sehen die Bahn (im Gegensatz zum Bergwelten-Autor) als Abfahrt vom „Doktorberg“, der Geheimtipp hat sogar „viele Kurven“ gefunden, und Ganz-Hamburg.de kennt die passende Busverbindung: mit HVV-Linie 235 bis zur Haltestelle Waldschloss. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass es diese Haltestelle seit Jahren nicht mehr gibt, nur die Haltestelle „Wentorfer Straße (Ost)“, die noch näher zum Doktorberg und damit zur Doktorbahn liegt.

Damit zunächst genug von diesem Online-Mist, denn es gibt auch korrekte und präzise Angaben: auf den vom Bergedorfer Heimatkundigen Gerd Hoffmann initiierten Seiten Bergedorf-Chronik.de die korrekte Längenangabe (380 m) und Bergedorf-Info.de eine Karte der Lage, letztere auch auf einer Seite von Hamburg.de. Zusammen mit den Daten von geo-online ergibt sich als Schätzung, dass der Start der (fast kurvenfreien) Doktorbahn auf ca. NN + 33 m liegt und der erste, etwa 150 m lange Abschnitt der steilste ist (auf 10 m Strecke 1 m Gefälle), während der weitere Verlauf bis zum Ende bei ca. NN + 8 m eher gemütliches Schlittenfahren ermöglicht.

Damit zurück zum Mist: der neueste derartige Haufen ist gerade wenige Wochen alt, wurde aber schon teilweise abgetragen, zu finden in einer Regionalausgabe Nord des Hamburger Abendblatts: traf man in der ersten Version vom Dezember 2023 dort noch viele gute alte Bekannte: die Streckenlänge von über einem Kilometer, den kurvenreichen Verlauf und die Bushaltestelle Waldschloss, so ist aktuell (nach der Berichterstattung der BZ) nur noch die Angabe der nicht mehr existenten Bushaltestelle zu bemäkeln.

Als sicher darf gelten, dass von den Tausend-Meter-Rodlern keiner jemals die Doktorbahn in Augenschein genommen hat. Einer hat den Mist in die Welt gesetzt, die anderen haben sich draufgesetzt. Ob die das irgendwann merken?