Bergedorfer Zeitung, 26. September 1917

„Siegfrieden“ oder „Verständigungsfrieden“? Im September 1917 erreichte diese Debatte Bergedorf. Im Juli 1917 hatte der Reichstag mit einer Mehrheit aus Sozialdemokraten, Linksliberalen und Zentrum gegen die Stimmen der Konservativen und Nationalliberalen eine Friedensresolution beschlossen, die „einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker“ anstrebte. Zahlreiche Gegner einer solchen Politik fanden sich in der Deutschen Vaterlandspartei zusammen, die einen Siegfrieden mit Annexionen (u.a. Flanderns) erreichen wollte.

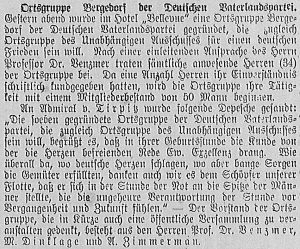

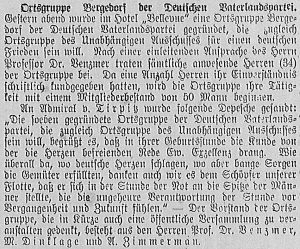

Bergedorfer Zeitung, 3. Oktober 1917

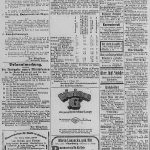

In Bergedorf bildete sich eine Ortsgruppe der Vaterlandspartei, die den Hansaschullehrer Prof. Dr. Venzmer zu ihrem Vorsitzenden wählte. Berthold Venzmer war 1914 einer der Unterzeichner des Aufrufs zur Gründung einer Jugendwehr in Bergedorf gewesen (siehe den Beitrag Heldentod und Jugendwehr); über seine beiden Vorstandskollegen in der Partei können keine gesicherten Angaben gemacht werden. Der Schriftführer „A. Zimmermann“ könnte aber durchaus identisch sein mit dem Vorstandsmitglied des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbands gleichen Namens, der 1916 im „Sprechsaal“ der BZ einen Leserbrief veröffentlicht hatte (BZ vom 11. Dezember 1916). Ein M. Dinklage wurde als ein Vertreter der Hausbesitzer in die Mietschlichtungsstelle gewählt (BZ vom 28. September 1917).

Die Mitgliederzahl der Ortsgruppe stieg rasch weiter an: in der Anzeige waren neben den drei Vorständen 66 Mitglieder aufgeführt, durchweg Angehörige der „besseren Kreise“ (Kaufleute, Ärzte, Schulleiter, Pastoren usw.), keine Frauen, keine Sozialdemokraten, kein Mitglied des Magistrats und nur eines (Rud. Behr) der Bürgervertretung. Der Mitgliedsbeitrag lag übrigens mit 1 M pro Monat deutlich über dem der SPD, die von Männern 40 Pf im Monat forderte (1918 erhöht auf 60 Pf, Frauen 15 und dann 25 Pf, siehe BZ vom 29. Januar 1918).

Bis zu der ersten öffentlichen Versammlung der Vaterlandspartei in Bergedorf sollte aber noch reichlich Zeit vergehen: am 25. November referierte Venzmer dann im eher kleinen, aber „voll besetzten“ Saal des Hotels Stadt Hamburg über „Englands Weltpolitik“ und hatte die „lebhafte Zustimmung“ seiner Zuhörer (BZ vom 26. November 1917).

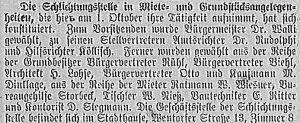

Bergedorfer Zeitung, 11. Oktober 1917

Auch Bergedorfs „Liberaler Verein“ nahm an der öffentlichen Debatte teil: er rief zum Besuch einer Versammlung über „Krieg und Frieden“ mit dem Reichstagsabgeordneten Friedrich Naumann in „Sagebiels Etablissement“ (Hamburg) auf, über die die BZ sehr knapp berichtete, dass er vor „tausenden“ Teilnehmern die Friedensresolution des Reichstags verteidigte (BZ vom 13. Oktober 1917). Einige Wochen später sprach auf Einladung derselben Bergedorfer Liberalen Dr. Paul Rohrbach in Baumanns Gesellschaftshaus: er stellte geopolitische Überlegungen in den Mittelpunkt, die von einem Verständigungsfrieden recht weit entfernt lagen, und erhielt dafür den Beifall seiner Zuhörer (BZ vom 15. Dezember 1917) wie wohl zuvor auch Naumann. Der BZ-Journalist monierte jedoch, dass Rohrbach sich über die Zukunft Belgiens und Polens nicht klar geäußert hätte.

Und die SPD? Sie wollte am 8. Oktober in Hamburg eine öffentliche Versammlung zur Friedensfrage durchführen, die vom Stellvertretenden Generalkommando zunächst verboten wurde (BZ vom 6. Oktober 1917), aber einige Tage später doch stattfand: der Reichstagsabgeordnete Hermann Müller (Wahlkreis Reichenbach) sprach bei Sagebiel vor 6.000 Personen zum Thema „Frieden und Freiheit“ und wandte sich explizit „gegen die Vaterlandspartei und deren Förderung durch die Behörden“ (BZ vom 11. Oktober 1917). In Bergedorf und Geesthacht gab es anscheinend keine öffentlichen SPD-Versammlungen hierzu (vielleicht waren sie untersagt worden), doch in Zollenspieker durfte am 9. Dezember der Reichstagsabgeordnete Heinrich Stubbe über „Verständigungsfrieden und Volksrechte“ sprechen, was die Bergedorfer Zeitung zwar ankündigte (BZ vom 6. Dezember), worüber sie aber nicht berichtete.

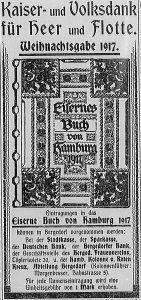

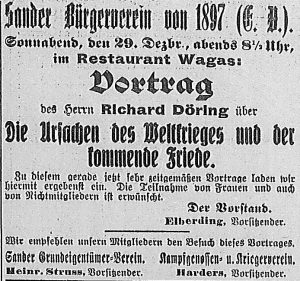

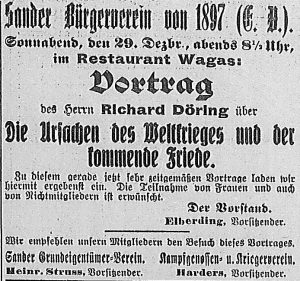

Bergedorfer Zeitung, 28. Dezember 1917

Auch der Sander Bürgerverein wurde aktiv und lud für den 29. Dezember ins Restaurant Wagas ein: Richard Döring (evtl. der stellvertretende Verbandsvorsteher des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbands, siehe Neue Hamburger Zeitung vom 26. April 1917) sollte dort zum Thema „Die Ursachen des Weltkrieges und der kommende Friede“ sprechen. Als Fazit seiner Rede zitierte er Hindenburg: „Der Segen Gottes ruhte 1917 auf unseren Waffen, er wird 1918 unsere gerechte Sache zu einem guten Ende führen.“ (BZ vom 4. Januar 1918).

Die größte Veranstaltung in diesem Quartal hielt jedoch die Vaterlandspartei im Conventgarten und in den zwei größten Sälen bei Sagebiel am 14. Dezember ab: es sprach der Parteivorsitzende Großadmiral Alfred von Tirpitz, und seiner Rede widmete die BZ am 15. Dezember mehr als eine halbe Seite, und das zeigt, wo die politische Sympathie der Zeitung lag.