1919 gab es weder Internet noch Fernsehen und Radio – Zeitungen, Plakate und Flugblätter waren die einzigen Massenmedien. Wer also Meldungen und Botschaften verbreiten, Menschen beeinflussen wollte, war abgesehen von Mundpropaganda und Kundgebungen auf „Print“ angewiesen. Dem Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat fehlte ein solches von ihm redaktionell beherrschtes Organ, und so gab es mehrfach Versuche, das Hamburger Echo, die Parteizeitung der SPD Hamburg, unter seine Kontrolle zu bringen (siehe auch den Beitrag zur Neujahrsdemo in Bergedorf und Sande).

Gegen diesen erneuten Versuch, aus dem Echo „eine Presse für das gesamte Proletariat“ zu machen (BZ vom 11. Januar 1919), und auch gegen die Besetzung des Gewerkschaftshauses gab es in Hamburg am 10. und 11. Januar massive Proteste bis hin zur vorübergehenden Verhaftung des Ratsvorsitzenden Laufenberg – ein deutliches Zeichen für die zunehmenden Spannungen unter den revolutionären Kräften (siehe hierzu Christina Ewald, S. 119-121).

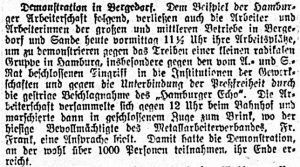

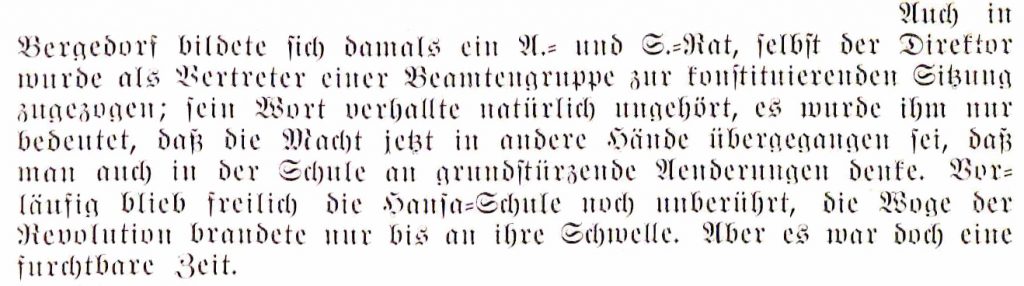

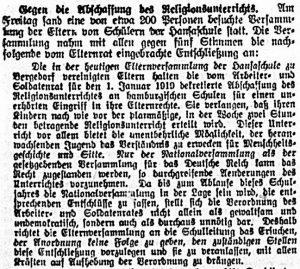

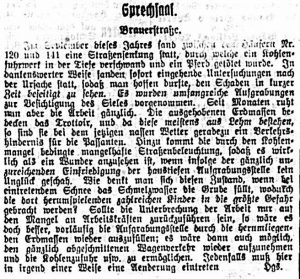

Selbst im ansonsten ja ruhigen Bergedorf beteiligten sich etwa 1.000 Arbeiterinnen und Arbeiter an dem Protest, wie aus dem BZ-Bericht hervorgeht: mittags zogen sie vom Bahnhof zum Brink, wo der Gewerkschaftsfunktionär und SPD-Ratmann Friedrich Frank, Mitglied der Exekutive des örtlichen Arbeiterrats, „eine Ansprache hielt“ – was genau er sagte, verrät der Bericht nicht.

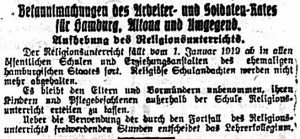

Auch wenn die Veranstaltung wohl zum Teil in der Mittagspause der Betriebe stattfand, so wird sie länger gedauert haben, und wenige Tage später untersagte der Bergedorfer Arbeiter- und Soldatenrat den Arbeitgebern, versäumte Arbeitszeit vom Lohn abzuziehen – in dieser Bekanntmachung wurde auch der Veranstalter der Demonstration genannt: es war der örtliche Arbeiterrat und nicht SPD und/oder Gewerkschaften.

Gut einen Monat später meldete dann die BZ, dass das Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung auf Anfrage des Hamburger Arbeitsamts erklärt habe, „daß der A.- und S.-Rat zum Erlaß von Anordnungen der mitgeteilten Art nicht befugt“ sei (BZ vom 13. Februar 1919). Ob das eine und das andere praktische Auswirkungen in Bergedorf (und Geesthacht, wo aus anderen Gründen am 8. Februar demonstriert wurde, BZ vom 10. Februar) hatte, schrieb die BZ nicht.