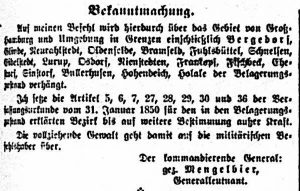

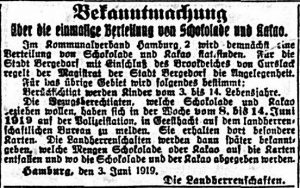

Hamburg war wieder einmal im Belagerungszustand – und diesmal war Bergedorf explizit einbezogen. (Wer sich fragt, warum die sehr ländlichen Gebiete Hohendeich (in Ochsenwärder) und Holake (in Kirchwärder) ebenfalls genannt wurden, sollte alle in der Bekanntmachung genannten Orte auf einer Landkarte markieren: sie bildeten die Grenzen des Belagerungsgebiets.)

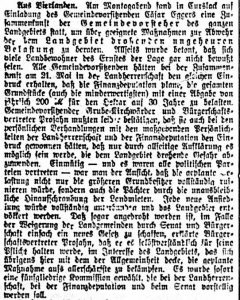

Der Einmarsch des Militärs nach Hamburg (auch durch Bergedorf, wo aber wohl keine Truppen verblieben) erfolgte aufgrund der sogenannten Sülzeunruhen, die in der Magisterarbeit von Sven Philipski (Online-Link) detailliert und fundiert geschildert werden (besonders S. 55ff.): als in Hamburg ein Fass der Lebensmittelfabrik Heil & Co. auf der Straße platzte, ergoss sich eine übelriechende Masse auf die Straße, und als von Augenzeugen behauptet wurde, es handle sich um Sülze, die verkauft werden sollte, entlud sich die Wut der rasch wachsenden Menge vor der Fabrik erst gegen den Fabrikanten Heil und dann gegen die einschreitende Polizei. Die Unruhen weiteten sich immer mehr aus, das Rathaus wurde beschossen und gestürmt, es gab zahlreiche Tote. Schließlich befahl Reichswehrminister Noske dem Generalmajor von Lettow-Vorbeck, mit 10.000 Soldaten in Hamburg Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, denn man befürchtete eine „zweite Revolution“.

Folgt man Philipski, so waren es Hunger und Frustration, die die Unruhen antrieben, nicht der Wille zum Umsturz – Joachim Paschen hingegen spricht davon, dass sich KPD und USPD die Unruhen zunutze machen wollten und „die zweite Revolution des Hamburger Proletariats“ (S. 174) anstrebten, kann dies aber letztlich nicht eindeutig belegen. Ursula Büttner (Online-Link) (S. 94-96) verweist zwar auf gesteigerte Agitation der KPD in den Wochen vor den Unruhen, schreibt aber auch, dass von den eingetretenen Ereignissen „die Parteileitungen [von KPD und USPD] … ebenso überrascht [wurden] wie die Sicherheitsorgane“ (S. 96).

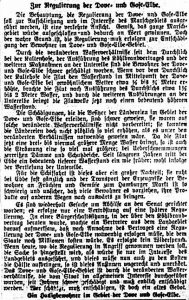

Angesichts der Präsenz des Militärs, seiner Straßensperren und -kontrollen, Waffenrazzien, Verhaftungen etc. ist das Ausbleiben weiterer Unruhen nicht überraschend – an der Versorgungslage änderte sich aber nichts.

Heil, der auch tatsächlich Sülze herstellte, wurde im Oktober zu drei Monaten Gefängnis und 1.000 M Geldstrafe verurteilt – unter Anrechnung der Untersuchungshaft (BZ vom 27. Oktober). Das Fass mit den verdorbenen Abfällen, dessen Fall vom Wagen alles ausgelöst hatte, war „für Bauern in Ochsenwerder als Dung bestimmt“ (Philipski, ebd., S. 55) gewesen. Nach der heutigen Düngemittelverordnung wäre das sicher unzulässig.