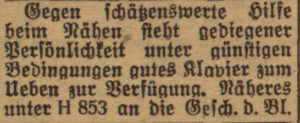

Endlich schien eine Lösung für das Flügel-Problem gefunden: für die Stadtschul-Aula (heute als Hasse-Aula bekannt) sollte ein neuer Konzertflügel gekauft werden, der „künstlerischen Anforderungen“ genügte und von den Konzertveranstaltern gemietet werden konnte; das alte Instrument sollte nach gründlicher Ausbesserung in der Schule am Birkenhain aufgestellt werden.

Aber das war eine teure Angelegenheit: nach der Magistratsvorlage würde ein neuer Flügel 900.000 Mark kosten, und bei dem „rapiden“ Steigen der Flügelpreise war ein schneller Kauf geboten. Auch bestand Aussicht, das Geld wieder der Stadtkasse zuzuführen: die Hasse-Gesellschaft hatte über die Landherrenschaft beim Staat den Kauf eines Flügels beantragt. Der Magistrat wollte also der weiteren Inflation zuvorkommen und das Geld „im Vorschußwege“ bereitstellen, wofür er natürlich die Zustimmung der Bürgervertretung brauchte.

Bis zur Sitzung des Gremiums war laut Bürgermeister Wiesner der Kaufpreis weiter gestiegen, und so ruderte er ein Stück weit zurück: der alte Flügel sollte repariert und für die Stadtschulen „ein Piano“ erworben werden, Gesamtkosten 650.000 Mark.

Der bürgerliche Teil der Stadtvertretung wollte wegen „der Wichtigkeit der Erhaltung des blühenden musikalischen Lebens in Bergedorf“ am ursprünglichen Antrag festhalten – und wenn es kein Geld aus Hamburg gebe, könne man ja den neuen Flügel angesichts der Inflation „jederzeit nutzbringend wieder verkaufen“.

Das schien der linken Mehrheit der Stadtvertretung aber zu windig, weil für eine Kreditfinanzierung hohe Zinsen zu zahlen wären, und wie Ratmann Petersen (SPD) sagte: „Der vorliegende Nachtragsetat zeige, daß es notwendigere Dinge gebe als musikalische Genüsse.“

So blieb also alles weiter beim alten (Flügel). Die Hasse-Gesellschaft ersetzte ein geplantes Klavierkonzert durch Streichmusik (BZ vom 27. Oktober 1922).