Bergedorfer Zeitung, 23. Oktober 1923

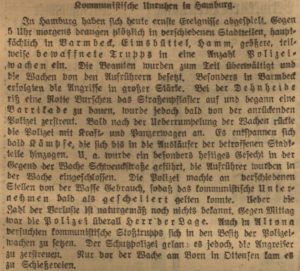

Am 23. Oktober schüttelten viele BZ-Leser sicher den Kopf über die Vorkommnisse im Eisenwerk (siehe den Beitrag Unruhen in Hamburg – Nervosität in Bergedorf), aber wirklich besorgt werden sie nicht gewesen sein. Das änderte sich mit der Lektüre der folgenden Ausgabe, die über den weiteren Verlauf des 23. und über den 24. Oktober berichtete.

Laut BZ lag zwar „ein Grund zur Beunruhigung nicht vor“, doch die Ereignisse waren schon gravierend: in den größten Betrieben von Bergedorf und Sande setzten Kommunisten mit Erwerbslosen und Arbeitern einen Streik durch, am Bahnhof wurden Arbeitswillige zurückgehalten. Der Versuch, das Schloss mit der Polizeiwache zu erstürmen, misslang allerdings.

Bergedorfer Zeitung, 25. Oktober 1923

Am 24. Oktober nachmittags und abends eskalierte die Situation, wie die BZ am 25. Oktober meldete: die Bergedorfer Polizei ging gegen die Plünderung von Waffengeschäften und eine zweite versuchte Schlossbesetzung vor, und als dann Polizeikräfte aus Hamburg eintrafen, wurde scharf geschossen: es gab Tote und Verletzte, und schließlich setzte sich die Polizei durch: es gab eine größere Zahl von Verhaftungen und „zahlreiche Waffen“ wurden beschlagnahmt. In Bergedorf wie in Hamburg und dem preußischen Schiffbek war der „abenteuerliche Putschversuch der Hamburger Kommunisten“, wie ihn Alfred Dreckmann (S. 55) charakterisierte, gescheitert.

Die Ereignisse vom 23. und 24. Oktober beschäftigten Bergedorf aber noch länger, vor allem der Polizeieinsatz: die Bergedorfer Polizei wehrte sich via Zeitung gegen „unverantwortliche Gerüchte … der geschäftigen Fama in unserer Stadt“: der Schusswaffengebrauch sei notwendig gewesen, die Ordnungskräfte seien zuerst beschossen worden. Misshandlungen von Verhafteten habe es „in keinem Falle“ gegeben und keiner der Inhaftierten sei auf dem Transport nach Hamburg zu Tode gekommen (BZ vom 29. Oktober). Die Stellungnahme der Polizei ist allerdings nicht uneingeschränkt glaubwürdig, denn die BZ hatte zuvor berichtet, dass die Beamten die Halbstarken in den Waffenläden und wohl auch Unschuldige verprügelte (BZ vom 25. Oktober) – Monate später gab es die Meldung, es werde (noch) untersucht, ob der Bergedorfer Jungnickel auf dem Gefangenentransport misshandelt und dadurch getötet worden war (BZ vom 24. Januar 1924). Und nicht nur der KPD-Bürgervertreter Hinrichs, sondern auch der SPD-Ratmann Petersen sprach in der November-Sitzung von Magistrat und Bürgervertretung von Misshandlungen von Verhafteten. Die SPD habe beim Polizeisenator Beschwerde eingelegt und fordere, „die schuldigen Beamten zur Rechenschaft zu ziehen“ (BZ vom 28. November). Bergedorfs SPD-Bürgermeister Wiesner dagegen hatte im Namen des Magistrats den eingesetzten Bergedorfer und Hamburger Polizisten „für die vorzügliche und aufopfernde Tätigkeit bei der Unterdrückung der Unruhen“ schriftlich gedankt (BZ vom 8. November), ähnlich vorher der Landherr Senator Stubbe (BZ vom 30. Oktober).

Unterschiedlich wurde auch die Rolle der „proletarischen Hundertschaften“ der KPD bewertet: nach Hinrichs Ansicht hätte man sie „nicht ernst zu nehmen brauchen“, in den Augen Petersens sei der ganze „Bergedorfer Putsch nichts weiter als Hokuspokus gewesen“, Wiesner dagegen nahm die Hundertschaften durchaus ernst (BZ vom 28. November). Die Mitgliederlisten der (bewaffneten) Hundertschaften fand die Polizei übrigens in der Wohnung des örtlichen KPD-Vorstandsmitglieds Ernst Henning (BZ vom 1. Dezember), der ebenso wie der gleichfalls untergetauchte Bergedorfer KPD-Vorsitzende Dröse wegen Aufruhrs und Hochverrats polizeilich gesucht wurde (BZ vom 5. Januar 1924).

Bergedorfer Zeitung, 27. März 1924

Von den 84 vor das Hamburger Landesgericht gestellten Verhafteten sprach das Gericht nur eine Minderheit der Beihilfe zum Hochverrat bzw. der Vorbereitung desselben schuldig: diese neun Personen wurden zu Festungshaft verurteilt, 17 Angeklagte wurden freigesprochen. Die meisten Urteile ergingen wegen Land- und Hausfriedensbruchs sowie Plünderungen zu Gefängnisstrafen, weil die Täter nicht den Umsturz beabsichtigt, sondern sich wegen der „schweren wirtschaftlichen Not“ beteiligt hätten (BZ vom 27. März 1924).

Das sah Bürgermeister Wiesner wohl ähnlich: er hatte schon bald nach dem Putsch Hilfe für die Familien der Verhafteten angekündigt: „Wo Not vorhanden ist, wird das Wohlfahrtsamt ohne Ansehen der Person helfen“ (BZ vom 28. November 1923).

Für die zwei Getöteten, die laut BZ beide unbeteiligt waren, übernahm die Stadt Bergedorf die Beerdigungskosten (BZ vom 31. Oktober 1923). Einer der Verletzten starb knapp zwei Wochen später (BZ vom 6. November), womit die Zahl der Todesopfer auf drei stieg, was aber von der Geschichtsschreibung bisher nicht erfasst wurde.

Die Hamburger Unruhen sind Thema der noch bis zum 7. Januar 2024 laufenden Ausstellung Hamburg 1923 – Die bedrohte Stadt im Museum für Hamburgische Geschichte. Der dazu von Ortwin Pelc und Olaf Matthes herausgegebene Sammelband Die bedrohte Stadtrepublik. Hamburg 1923 spiegelt aus unterschiedlichsten Blickwinkeln den aktuellen Forschungsstand zu den Hintergründen und Ereignissen jener Tage. Zwar spielen Bergedorf und Sande in dem Buch nur eine Nebenrolle – aber hier war eben auch nur ein Nebenschauplatz.