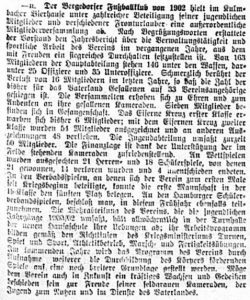

Warum der Bergedorfer Fußballklub von 1902 eine außerordentliche Mitgliederversammlung abhielt, erhellt sich aus dem Bericht der Bergedorfer Zeitung nicht: es klingt alles nach einer turnusmäßigen Sitzung, bei der der Jahresbericht über das Vorjahr behandelt wurde.

Die Zahl der jugendlichen Mitglieder (50) war beachtlich – ein erheblicher Teil dürfte der „Wehrabteilung“ angehört haben, die „gemäß den Richtlinien des Kriegsministeriums“ ihre allwöchentlichen Übungen abhielt, also nicht nach fußballerischen Gesichtspunkten (siehe hierzu auch den Beitrag Sport fürs Vaterland). Inwieweit sich dieses Programm von dem der Bergedorfer Jugendkompagnie unterschied, war nicht zu klären: hatten bei den Jugendkompagnien in der ersten Kriegshälfte noch Exerzieren, Gelände- und auch Schießübungen im Vordergrund gestanden, so ging es danach primär um körperliche Ertüchtigung und um Ernteeinsätze, wie in einem Aufsatz von Dietmar Scholz: Zur vormilitärischen Ausbildung Jugendlicher in Westfalen 1914-1917 nachzulesen ist. In Bergedorf wird es im Grundsatz nicht anders gewesen sein als in Westfalen.

Obwohl 90 Prozent der erwachsenen Vereinsmitglieder einberufen worden waren, wollte man den Spielbetrieb aufrechterhalten, sich sowohl mit der Herren- als auch mit der Schülermannschaft an den offiziellen Hamburger Verbandsspielen beteiligen und weitere „die Durchbildung des Körpers fördernde Spiele“ aufnehmen, doch da hatte der Vorstand den Mund wohl etwas zu voll genommen: gut zwei Monate später wurde erstmals über den bevorstehenden Zusammenschluss (der Devise „Einigkeit macht stark“ folgend) mit dem Spielverein Bergedorf berichtet, obwohl es zwischen den Vereinen „an Anfeindungen … nicht gefehlt“ habe (BZ vom 27. März 1918). Die BZ meldete dann im Sommer den Vollzug der Fusion zu „Spiel und Sport Bergedorf“ (BZ vom 17. August 1918); nach einer Darstellung im Lichtwark-Heft (Nr., 48, 1984, S. 15) war dies aber nur eine „Kriegsgemeinschaft“, die der 1919 erfolgten formellen Vereinigung vorausging.