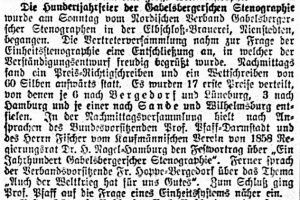

„Auch der Weltkrieg hat für uns Gutes“ – so die sehr interpretationsbedürftige Themenstellung einer Rede, die anlässlich der Hundertjahrfeier der Gabelsbergerschen Stenographie gehalten wurde: wen meinte der Redner Fr(anz) Hoppe aus Bergedorf z.B. mit dem Wort „uns“, die Deutschen insgesamt oder nur die Gabelsbergerschen Stenografen? Und worin lag das Gute dieses Krieges? Diese Fragen müssen offenbleiben, da die BZ keine Redeinhalte wiedergab.

Die nach ihrem Erfinder Franz Xaver Gabelsberger benannte Kurzschrift war damals das in Deutschland am weitesten verbreitete Stenografie-System, das von Millionen beherrscht wurde – und im Bereich des Nordischen Verbands Gabelsbergerscher Stenographen war Bergedorf offenbar eine Hochburg: mit dem Gerichts-Assistenten Hoppe (siehe Bergedorfer Adressbuch 1915) stellte man den Verbandsvorsitzenden, und bei den Jubiläumswettbewerben errangen die Bergedorfer sechs der 17 ersten Preise, nur drei gingen nach Hamburg (und einer nach Sande).

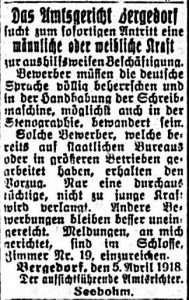

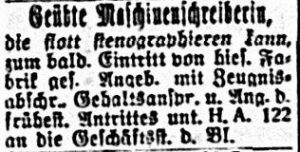

Wie viele Bergedorfer Vereinsmitglieder waren, ist unbekannt – aber 1917 hatte es 25 Beitritte gegeben (BZ vom 12. Januar 1918), wahrscheinlich wegen des Kursangebots (und vielleicht spielte Hoppe mit seinem Thema hierauf an). Die Teilnehmer an den Kursen (und vielleicht auch die Mitglieder) werden 1918 fast ausschließlich Frauen gewesen sein, die immer stärker in Büroberufe hineindrängten (und billigere Arbeitskräfte waren als Männer): wiederholt suchten Firmen Kontoristinnen (mit Schreibmaschine und Stenografie) oder auch Stenotypistinnen – nur einmal gab es eine geschlechtsneutrale Anzeige des Amtsgerichts Bergedorf, und eine Stellenanzeige explizit für einen männlichen Kontoristen gab es ebenfalls nur einmal (BZ vom 16. September 1918).

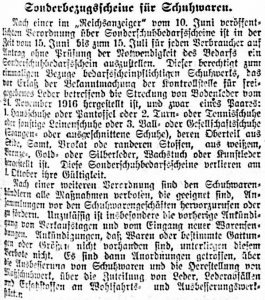

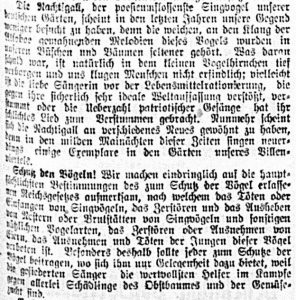

- Bergedorfer Zeitung, 7. April 1918

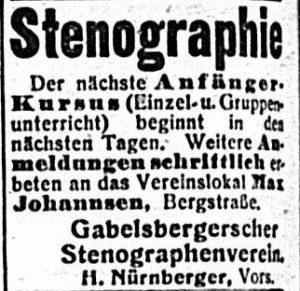

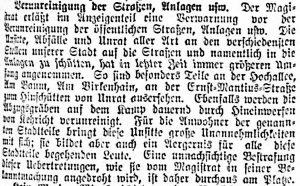

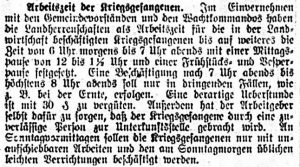

- Bergedorfer Zeitung, 14. Mai 1918

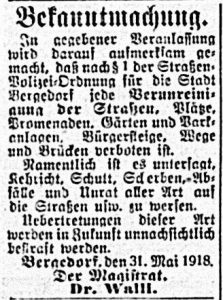

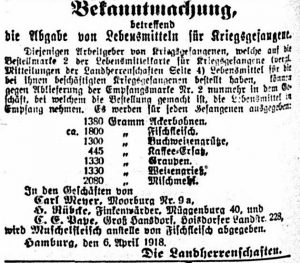

- Bergedorfer Zeitung, 28. Mai 1918

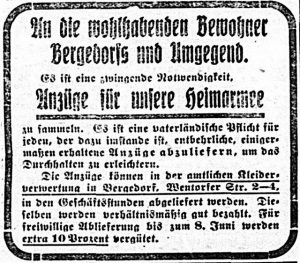

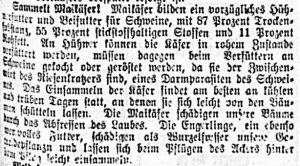

Die Bergedorfer Gabelsberger waren aber nicht die einzigen Kursanbieter: häufig erschien die nebenstehende Anzeige, aus der man nichts über das System erfuhr, das gelehrt wurde – viermal gab es Anzeigen von jungen Mädchen, die die Stenografie von Stolze-Schrey erlernen wollten (BZ vom 12. März, 31. Oktober, 2. November und 12. Dezember 1918).

Es gab also einen Wettbewerb der Systeme, der bis 1924, dem Jahr der amtlichen Einführung der Deutschen Einheitskurzschrift andauerte. Der „Stenographen-Zentralverein Gabelsberger e.V.“ mit Sitz in München existiert auch heute noch, während die Bergedorfer Ortsgruppe wohl eingegangen ist. Historiker müssen hoffen, dass die Kenntnis der alten Kurzschriften überlebt, um in diesen verfasste Quellen weiterhin erschließen zu können.