Die Repatriierung der Kriegsgefangenen der Alliierten hatte begonnen – laut Waffenstillstandsabkommen vom 11. November sollte sie bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Wegen mancher Verzögerungen wurde dieses Ziel erst Mitte Januar 1919 weitestgehend erreicht. Die Übergabe sollte von Sammellagern aus erfolgen, in die wohl niemand freiwillig gegangen wäre, und auch deshalb wurden die Lager

und die Transporte bewacht (Jochen Oltmer, S. 267).

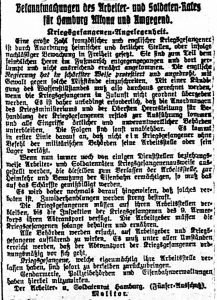

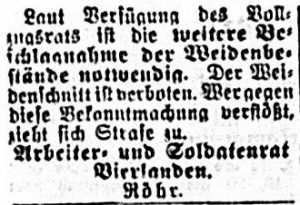

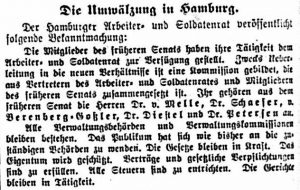

Diese geordnete Rückführung wurde offenbar dadurch gestört, dass einzelne Soldatenräte die transportbegleitenden Landsturmleute entwaffneten, was den Kriegsgefangenen natürlich die Möglichkeit individueller Wege eröffnete und den erforderlichen Nachweis der Übergabe aller alliierten Gefangenen scheitern zu lassen drohte.

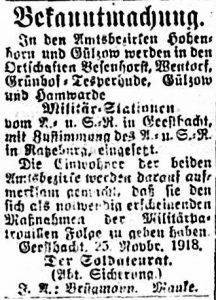

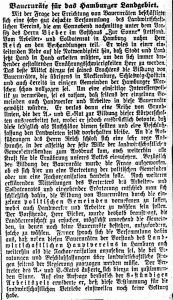

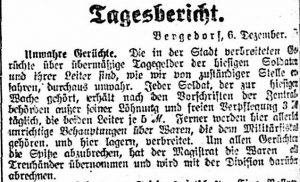

„Eine große Zahl“ französischer und englischer Kriegsgefangener war „infolge nachlässiger Bewachung in Freiheit gesetzt“ bzw. hatte von (unzuständigen) Dienststellen und Arbeiter- und Soldatenräten Ausweise und Reisedokumente erhalten, und das sollte nun unterbunden werden: wenn die Kriegsgefangenen nicht geordnet übergeben würden, drohe die Kündigung des Waffenstillstandsabkommens. Kurz zuvor hatten die Landherrenschaften in ihren Mitteilungen (Nr. 51 vom 24. November 1918, lfd. Nr. 657, auch BZ vom 25. November) klargestellt, dass die Gefangenen an ihrer Arbeitsstelle zu verbleiben hätten und – unter Androhung des Lebensmittelentzugs – zur Arbeit verpflichtet blieben, für die sie „wie die russischen Gefangenen“ bezahlt werden sollten (zu deren kärglicher Entlohnung siehe den Beitrag über (Kriegs-)Gefangene in Sande).

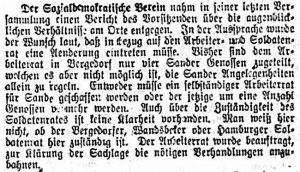

Über die Repatriierungen aus dem Raum Bergedorf waren bis Ende 1918 nur zwei Meldungen zu finden: aus Ochsenwärder waren die Gefangenen „zur Heimat gereist“, aus Kirchwärder „sind [sie] abgezogen“ – ob dies aufgrund von Entscheidungen der Betroffenen, der örtlichen Gremien oder „ordnungsmäßig“ geschah, ist nicht klar. Beide Meldungen haben einen positiven Ton gegenüber den Gefangenen, das Verhältnis wird als freundlich bzw. freundschaftlich beschrieben und das Fehlen wertvoller Arbeitskräfte (trotz zuletzt einiger Arbeitsverweigerungen) bedauert, was eher für einen angeordneten Abzug spricht: