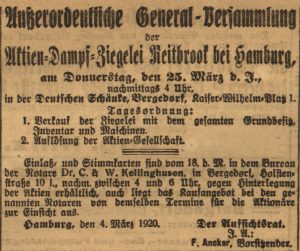

Sie war im frühen 20. Jahrhundert die größte im Raum Bergedorf: die Aktien-Dampf-Ziegelei Reitbrook bei Hamburg mit einer Jahreskapazität von über 5 Millionen Ziegeln, wie Martin Pries (S. 49) schreibt, doch hatte sie während des Krieges den Betrieb mangels Kohlen eingestellt, und als auch nach Kriegsende die Lage nicht besser wurde, entschlossen sich die Aktionäre zum Verkauf „mit dem gesamten Grundbesitz, Inventar und Maschinen“ und anschließender Auflösung der Gesellschaft.

Es kam aber anders, denn Ziegel wurden für den Bau von Wohnhäusern dringend benötigt – die u.a. vom Bergedorfer Stadtbaumeister Rück immer wieder empfohlene Lehmbauweise (siehe z.B. BZ vom 25. Februar 1920) wäre nur ein Notbehelf gewesen – und in Reitbrook lagerten 1,5 Millionen Ziegel, allerdings ungebrannt (hierzu und zum folgenden siehe Reitbrook. Ein Hamburger Dorf (S. 60-63)). Das brachte den Hamburger Senat auf die Idee, die Ziegelei in staatliche Hand zu übernehmen, was nach einigem Hin und Her (vor allem über die zu zahlende Entschädigung) geschah.

Bereits im Sommer konnte der vorläufige Betrieb (mit Kohlenversorgung durch den Staat) aufgenommen werden; bis Mitte Oktober waren 700.000 Ziegel hergestellt worden, und wenn auch der Senat den Zustand der Anlagen zu positiv bewertet hatte und mehrfach Geld für Instandsetzungen und Änderungen nachschießen musste: die Produktion kam auf Touren (siehe Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 1920, S. 439-440, S. 1032-1033 und S. 1600-1601 sowie 1921, S. 20, S. 374 und S. 665).

Die Aktiengesellschaft löste sich auf (BZ vom 13. und 15. Oktober 1920), aber nicht ohne zum Abschluss eine schöne Dividende von 30 Prozent gezahlt zu haben. Der Verkaufserlös von 942.000 Mark zuzüglich 150.000 Mark für die ungebrannten Ziegel (Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 1920, S. 1600-1601) kam noch hinzu. Die Aktionäre wird’s gefreut haben.

Die Lage der Ziegelei ist auf einer online verfügbaren Karte der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg aus den 1920er Jahren zu erkennen. Die dort eingezeichneten Baulichkeiten existieren nicht mehr – das gesamte Gelände gehört heute zum Naturschutzgebiet Die Reit.