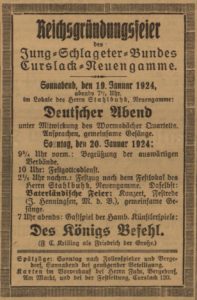

Die Feiern zum Gründungstag des Kaiserreichs (1871) waren nicht einfach das Schwelgen in Erinnerungen an vermeintlich glorreiche Zeiten, sondern sie verknüpften politische Inhalte mit unterhaltenden Programmpunkten – das traf 1924 auf die „alteingesessenen“ Militärvereine Bergedorfs ebenso zu wie auf den noch recht neuen Jung-Schlageter-Bund.

Albert Leo Schlageter war wegen Sabotageakten gegen Bahnanlagen im besetzten Ruhrgebiet hingerichtet worden, was die BZ als „nackten, brutalen Mord“ bezeichnet hatte (BZ vom 29. Mai 1923). Für die Nationalsozialisten galt er fortan als Märtyrer des NS-Bewegung, wie es bei LeMo heißt, und so kann man auch den Jung-Schlageter-Bund Curslack-Neuengamme zumindest dem Umfeld der extremen Rechten zurechnen; der angekündigte Redner Henningsen war Bürgerschaftsabgeordneter der DNVP, und bei der Schlageter-Gedenkfeier im Vorjahr hatte Alfred Roth gesprochen (zu Roth siehe den Beitrag Der politische Mord und Bergedorf).

Die BZ berichtete zwar über die Reichsgründungsfeier der Bergedorfer Militärvereine (BZ vom 21. Januar 1924), nicht aber über die Veranstaltung des Jung-Schlageter-Bundes, und auch sonst war nicht viel über diese Vereinigung in Erfahrung zu bringen – eine Internet-Suche lieferte keinen einzigen Treffer, die Curslack-Neuengammer Gruppe trat in der BZ bald nach dem Tod Schlageters mit einer Anzeige zu der erwähnten Gedenkfeier in Erscheinung (BZ vom 10. August 1923), aber da folgte ebenfalls kein Bericht.

Ob bei der Generalversammlung des „Bundes“ am 5. März 1924 (Anzeige in der BZ vom 4. März 1924) die Auflösung beschlossen wurde, ließ sich mangels Berichten nicht feststellen; zumindest waren weitere Aktivitäten in 1924 nicht nachweisbar. Die treibende Kraft in Person des Curslacker Pianisten J. Kaiser, der in der „Szene“ gut vernetzt war, wie sich auch aus weiteren Anzeigen (BZ vom 12. Februar und 3. März 1924) ergibt, wandte sich jedenfalls einer anderen hier aktiven rechtsextremen Gruppierung zu.