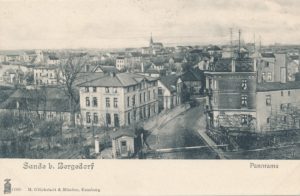

Im Ton freundlich, in der Sache unnachgiebig – so könnte man die Reaktion der Hamburger Hochbahn auf eine Forderung der Wirtschaftlichen Vereinigung Bergedorf zusammenfassen – dabei hatte die Wirtschaftslobby eine Reihe guter Argumente vorgebracht: Eigentlich sei der viergleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Bergedorf und Hamburg nötig, denn „geradezu unwürdige Verhältnisse“ herrschten im Berufsverkehr der Bahn zwischen Bergedorf und Hamburg, doch für diese große Lösung fehle das Geld. Stattdessen solle man die von Hamburg bis Rothenburgsort führende Hochbahnstrecke bis Bergedorf verlängern, was auch siedlungspolitisch wichtig sei, dem Berufs- wie dem Ausflugsverkehr nütze und überdies zur Beförderung von Frachten genutzt werden könne (BZ vom 04. Juli 1924, teilweise verstümmelt).

„Wir werden indessen die Angelegenheit gern im Auge behalten“, schrieb die Hochbahn, und in der Sache weiter ist man auch hundert Jahre später nicht.

Richtung Hamburg also weder Ausbau noch Neubau – Richtung Geesthacht sogar Abbau: während des Weltkriegs war für die BGE-Strecke wegen der gestiegenen Transporte ein zweites Gleis gelegt worden (siehe den Beitrag zum Ausbau 1917). Nach dem (vorläufigen) Ende der Rüstungsproduktion in Düneberg und Krümmel konnte dort zurückgebaut werden.

Übrigens: weitergebaut wurde an der Hamburger Marschbahn, die 1923 stillgelegt worden war. Sie nahm im zweiten Halbjahr 1924 ihren Betrieb wieder auf, wie erwartet mit Defizit.