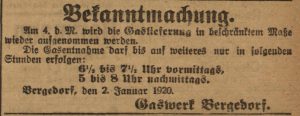

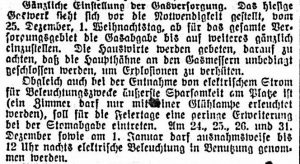

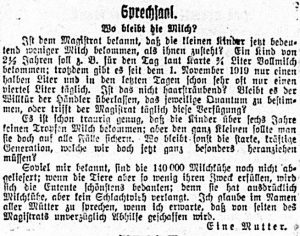

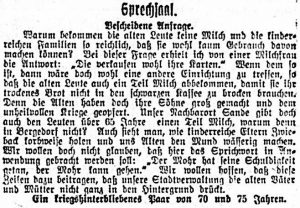

Elf Tage war Bergedorf ohne Gas gewesen, siehe den Beitrag Sorgenvolle Weihnachten – nun konnte das Gaswerk seine Lieferungen wieder aufnehmen, wenn auch nur in dem sehr bescheidenen Umfang von vier Stunden am Tag. Das Kochen einer Mittagsmahlzeit auf dem Gasherd blieb unmöglich.

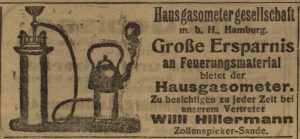

Da wird mancher über Hartig Eggers‘ Angebot eines Haus-Gasometers nachgedacht haben, um sich von Sperrzeiten unabhängig zu machen. Aus der Abbildung eines solchen Geräts in einer späteren Anzeige kann man aber unschwer erkennen, dass es sich dabei nur um eine Art Camping-Kocher handelte: entweder man setzte den Kessel auf oder man schloss eine Gaslampe an, mehr war nicht möglich.

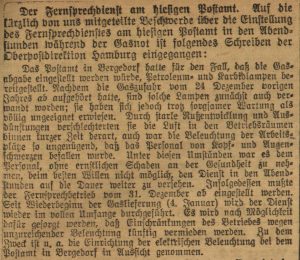

Eine solche Vorrichtung war aber deutlich besser als die Petroleum- und Karbidlampen, die während der totalen Gassperre in der Telefonvermittlung des Bergedorfer Postamts zum Einsatz gekommen waren. Die Ausdünstungen hatten offenbar zu einer Reihe von Krankmeldungen des Personals und dies zur gänzlichen Einstellung des Fernsprechbetriebs geführt. Wenn die Oberpostdirektion jetzt erklärte, dass wieder „im vollen Umfange“ vermittelt wurde, wird das die Bergedorfer erfreut haben.

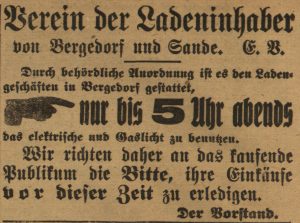

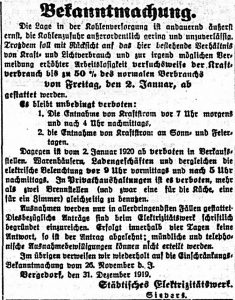

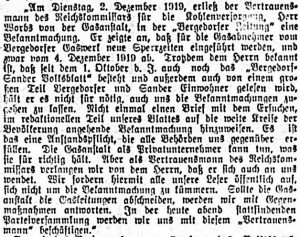

Die Post war anscheinend in Sachen Gasbezug privilegiert: Einzelhandelsgeschäfte durften ihre Lampen nach 17 Uhr nicht mehr betreiben – wahrscheinlich, damit die produzierte Menge für die Privathaushalte ausreichte, die ab 17 Uhr ihre Gaslampen entzünden durften, ab dem 9. Januar sogar bis 21 Uhr und zudem eine Stunde zur Mittagszeit (BZ vom 8. Januar 1920).