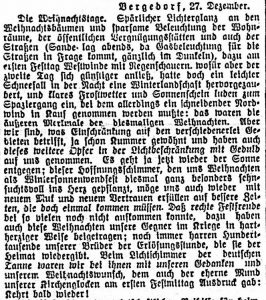

Wirkliche Weihnachtsfreude herrschte nicht in Bergedorf – es fehlte an vielem. Hunderttausende waren noch in Kriegsgefangenschaft, was die BZ erstaunlicherweise nur in den letzten zwei Sätzen ihres Weihnachts-Artikels aufgriff. „Spärlicher Lichterglanz“ war wohl das primäre Thema.

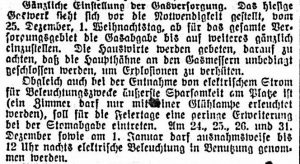

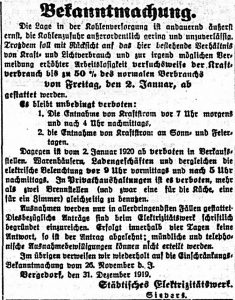

Der Lichterglanz wird angesichts der Kerzenpreise wirklich nicht üppig gewesen sein: Weihnachtskerzen wurden in der BZ zu 35 Pfennig pro Stück (12 cm lang) angeboten (BZ vom 22. Dezember). Die „sparsame Beleuchtung der Wohnräume“ hatte, soweit elektrisch, die rigiden Verbrauchsbeschränkungen als Ursache: in Privathaushalten durfte pro Raum nur eine Glühbirne brennen (BZ vom 27. November), an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel immerhin bis 24 Uhr, während vor Weihnachten das Licht nur bis 22:30 Uhr hatte brennen dürfen (BZ vom 16. und 23. Dezember). Der daraus resultierende Mehrverbrauch an Kohlen für die Stromerzeugung wurde zunächst durch ein Verbot der Kraftstromnutzung durch Betriebe kompensiert, und ab Neujahr mussten auch die Haushalte einen weiteren Beitrag leisten: es durfte nur noch die Küche und ein weiteres Zimmer elektrisch beleuchtet werden (BZ vom 20. und 31. Dezember); die Nutzung elektrischer Koch- und Heizvorrichtungen war schon vorher untersagt worden (BZ vom 3. November).

Aber wer elektrisches Licht hatte, war immer noch weit besser dran als die Menschen, die auf Gaslampen und Gasherd gesetzt hatten: rechtzeitig zu Weihnachten machte die Gasanstalt bekannt, dass es ab dem ersten Weihnachtsfeiertag „bis auf weiteres“ überhaupt kein Gas geben würde – deshalb fiel in Sande die Straßenbeleuchtung komplett aus, und wer mit Gas gekocht hatte, musste sich nun um eine andere Lösung kümmern. Der einzige Trost für die Gaskunden war, dass die erneut gestiegenen Preise (Oktober 1915: 14 Pfg/cbm, Oktober 1918: 26 Pfg/cbm, ab Dezember 1919: 65 Pfg/cbm; BZ vom 14. August 1915, 26. September 1918 und 31.Dezember 1919) die Haushaltskasse zum Jahresende nicht voll belasteten, weil man ja eine Woche lang nichts verbrauchen konnte.

Ob die Kunden des Elektrizitätswerks in preislicher Hinsicht besser daran waren, muss bezweifelt werden. Während der Kriegsjahre war der Preis vermutlich von der Stadt künstlich stabil gehalten worden, doch vom Juni 1919 bis Dezember 1919 gab es fast eine Verdopplung, von 76 Pfg/kwh auf 1,44 Mark/kwh für Lichtstrom (BZ vom 7. Juni und 15. Dezember).