Vordestein am Kirchwerder Elbdeich

Auf Hamburger Gebiet ist er wohl der letzte seiner Art: ein Vordestein, der die Grenze zwischen zwei Fischereirevieren in der Elbe markiert. Er steht am Kirchwerder Elbdeich, nahe der Deichkrone bei Haus Nr. 120, auf der Lüttenburg. Auf dem gegenüberliegenden Elbufer stehen noch zwei: in Stöckte am Beginn der Straße Am Stöckter Hafen und in Fliegenberg am Kreuzdeich. Die Steine signalisieren, dass die Fischereirechte vor Kirchwerder besonders verwickelt waren – weiter elbauf- wie -abwärts kam man auf Seiten Hamburgs wohl ohne derartige Zeichen aus.

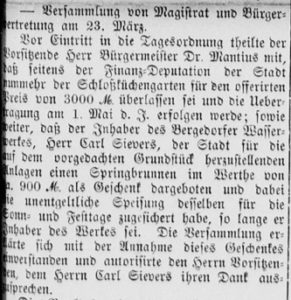

Für die Winsener Elbseite ist belegt, dass die Steine 1775 gefertigt wurden (Otto Puffahrt, S. 283), und vermutlich wurden die Steine auf Hamburger Seite zur selben Zeit gesetzt, denn im sogenannten Winsener Vergleich von 1756 hatten die Städte Hamburg und Lübeck sich mit dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg über die sieben Fischerei-Vorden vor Kirchwerder verständigt. Die Grenzen und ihre Markierungen sind auch in einer Karte von 1780 verzeichnet, die sich im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande befindet.

Ausschnitt der „CHARTE des Elb-Strohms, nämlich vom Zollenspeicher an bis Hamburg … die sogenannten sieben Fischer-Vohrden, deren Nahmen und Merkmale mit roth punktierten Linien … richtig angegeben …“ des Capitaines und Elb-Conducteurs Baxmann von 1784 (Original im Archiv des Museums für Bergedorf und die Vierlande, Fotografie Dr. Christel Oldenburg)

Fischfang wurde auf der Elbe natürlich auch vorher schon betrieben: die ältesten erhaltenen Urkunden der Herzöge von Sachsen-Lauenburg (Bergedorf-Möllner Linie) gewährten Fischern von Kirchwerder-Warwisch Fangrechte (1347), und 1362 erwarben elf Bewohner Altengammes „auf ewig“ vom Herzog das Fischereirecht; eine Urkunde von 1377 nennt den „Guldenvord“ (online Heinrich Reincke, S. 80): erst kamen also die Vorden, Jahrhunderte später die Steine. Doch weder die Grenzziehungen noch die Steinsetzungen konnten Auseinandersetzungen unter den Fischern und zwischen ihren Obrigkeiten verhindern – es gab schließlich Edelfische wie Lachs und Stör in der Elbe: im Rekordjahr 1775 zogen die Vierländer Fischer große Lachse im Gesamtgewicht von 14.000 Pfund aus dem Fluss, wie dem über Jahrhunderte geführten Bergedorfer Lachsregister zu entnehmen ist (Reincke, S. 74, siehe auch online Ernst Finder, Die Vierlande, Bd. 1, S. 181ff.).

Reincke schrieb in seinem vor bald neunzig Jahren publizierten Aufsatz, dass sich hier „Rechtszustände und Einrichtungen merkwürdigster Art länger als ein halbes Jahrtausend gehalten“ haben, und obwohl (oder weil?) der Fischfang in der Elbe immer weniger ertragreich wurde, wurden die Streitigkeiten bis in das 20. Jahrhundert fortgeführt, wie andeutungsweise dem Beitrag Die Plünderung der Oberelbe zu entnehmen. 1933 urteilte das Landgericht Hamburg, dass „seit unvordenklichen Zeiten“ im Hoopter- oder Kirchenvord die Hoopter Fischer auch im hamburgischen Wasser ihre Netze auswerfen durften (Eine ausführliche Schilderung der Historie findet man in einem Artikel des Bergedorfer Rechtsanwalts W. Kellinghusen in der (online) Bergedorfer Zeitung vom 15. Juli 1933, S. 9-10.) – über Jahrhunderte hatten die Hoopter dort auf ganzer Elbbreite das alleinige Fangrecht gehabt, die Fischer der Kirchwerder Seite konnten nur in der „kleinen Elbe“ direkt vor dem Deich tätig werden, die in dem Kartenausschnitt oben zu sehen ist.

Es war dies nicht der letzte große Fischereiprozess: die Nachfolger der 1362 privilegierten Altengammer Fischer führten Klage gegen die Freie und Hansestadt Hamburg, weil der Bau der Schleuse und der Staustufe bei Geesthacht die Fischerei beeinträchtigte, und unter Berufung auf die mittelalterliche Urkunde erhielten sie gerichtlich eine Schadenersatzzahlung zugesprochen – das Recht gilt fort, und wer vor Altengamme in der Elbe angeln will, muss eine Angelkarte erwerben, die der Kasse der seit Ende des 19. Jahrhunderts bestehenden Fischereigenossenschaft Altengamme zugutekommt (Hierzu auch (online) Harald Richert, S. 169-171).

Für vielfältige Hilfe, Auskünfte und Unterstützung bei der Recherche bedanke ich mich bei Dr. Christel Oldenburg (ehemals Museum für Bergedorf und die Vierlande), bei Ilona Johannsen, Heinz Heinecke und Dr. J. Klahn vom Museum im Marstall Winsen bzw. vom Trägerverein des Museums, bei Dr. Caroline Bergen und Christine Eberlein vom Kultur- und Geschichtskontor Bergedorf, bei Hans-Jürgen Herr vom Fährhaus Altengamme und bei Simone Vollstädt.