Es gab sicher Nachholbedarf an amerikanischen Filmen bei den Kinofreunden, und so eroberten die klassischen Stummfilm-Komiker 1922 Bergedorf: Charlie Chaplin, Fatty Arbuckle und Harold Lloyd. Vor allem das Hansa-Kino zeigte immer wieder Chaplin-Filme, allein im zweiten Halbjahr 1922 waren es acht verschiedene; „Charlie klaut den Regenschirm“ wurde sogar wiederholt, zweimal gab es dort Fatty Arbuckle zu sehen. Das Thalia-Theater in Sande hatte vermutlich einen anderen Filmverleiher und konnte so exklusiv Harold Lloyd auf die Leinwand bringen, wie die Anzeigen in der BZ belegen. Abendfüllend war keiner dieser Filme, und so wurden sie mit anderen (meist deutschen) Filmen zusammen zur Aufführung gebracht. (Nebenbei bemerkt: Buster Keaton kam in einer Nebenrolle in Arbuckles „Der Koch“ zu seiner Bergedorf-Premiere).

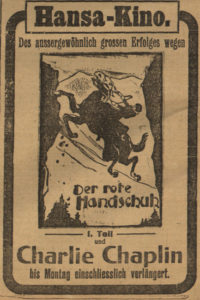

Warum das Hansa-Kino für den Film „Der rote Handschuh“ mit dem Bild von Pferd und Reiterin auf einem verwegenen Ritt warb, lässt sich wohl nur über die (in dieser Anzeige nicht genannte) Darstellerin Marie Walcamp erschließen: sie spielte vor allem Heldinnen-Rollen in Action-Filmen, und dazu passt die Illustration. Der aus sechs Teilen bestehende Film gilt allerdings als verschollen.

Das Sander Thalia-Theater nannte immerhin die Hauptdarstellerin des amerikanischen Films „Die Stimme aus dem Jenseits“ bei so etwas ähnlichem wie ihrem Namen: mit „Maria Pikfordt“ war vermutlich Mary Pickford gemeint. Der Film von 1922 (oder früher) wurde allerdings nicht gefunden, dafür gleich zwei spätere, von 1929 und 1945, und eine US-Fernsehserie von 2005ff. mit dem deutschen Titel „Stimmen aus dem Jenseits“.

Die Namen der Komiker sind auch heute noch weithin bekannt. Ihre Filme haben die Zeiten offenbar am besten überdauert.

Sämtliche Angaben wurden den Anzeigen in der Bergedorfer Zeitung des zweiten Halbjahres 1922 entnommen und durch Wikipedia-Angaben (teils aus der englischsprachigen Ausgabe) zu den Filmen, Schauspielerinnen und Schauspielern ergänzt.