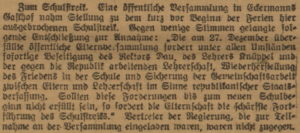

Dicke Luft an der Knabenschule – Eltern hatte zu einem Schulstreik aufgerufen, d.h. sie schickten ihre Söhne nicht zur Schule. Es gab andererseits Eltern, „die mit dem Streik nicht sympathisieren“, und der Elternbeirat forderte zum Schulbesuch auf, da der Unterricht am 21. Dezember wieder stattfinden sollte – am 20. Dezember hatte der Hausmeister (einem Beschluss des Schulausschusses der Gemeindevertretung entsprechend) die Öffnung der Schule verweigert, sodass kein Unterricht stattfinden konnte. Für den 21. Dezember verfügte dann aber der Landrat, dass die Schule geöffnet zu sein hätte (BZ vom 29. Dezember 1922). Am 22. Dezember begannen die Weihnachtsferien.

Die hier erkennbare Spaltung beschränkte sich nicht auf die Elternschaft, sie erstreckte sich auch auf das Lehrerkollegium, der Hausmeister war involviert, und natürlich hatte das Ganze eine Vorgeschichte, die durchaus politischer Natur war.

Die der SPD angehörenden Lehrer der Knabenschule und ein Großteil der Eltern wollten den „alten“ Rektor Dau loswerden, mit dem es seit 1919 offenbar ebenso heftig wie häufig Konflikte gab. Dau wiederum stellte gegen Hans Schnack, einen seiner Lehrer, Strafantrag wegen einer falschen Behauptung über eine politische Äußerung Daus, und das Amtsgericht Reinbek verurteilte den Lehrer zu einer Geldstrafe (BZ vom 6. und 8. Juli sowie 25. Oktober 1922).

Im Sommer waren die Elternbeiräte neu gewählt worden, und daraus resultierte der nächste Konflikt: der Wahlvorstand hatte für die Wahl die „bürgerliche“ Liste für die Knabenschule nicht zugelassen – das aber war ein Formfehler, der zur Aufhebung der Wahl führte. Zur somit fälligen neuen Wahl im November unterließ es dann die SPD, eine Kandidatenliste einzureichen – somit war die bürgerliche Liste gewählt, wogegen wieder die SPD protestierte (BZ vom 3. und 25. November sowie 22. Dezember 1922), und es kam zum Streik.

Der Beschluss dazu und zu weiteren Forderungen wurde in Elternversammlungen getroffen, zu denen der abgesetzte Elternrat eingeladen hatte, und über Weihnachten entspannte sich die Lage: Rektor Dau ging nach Schleswig (freiwillig? unfreiwillig?) und Lehrer Schnack wurde nach Altona versetzt, der Streik wurde nach den Ferien nicht fortgeführt (BZ vom 4., 11. und 12. Januar 1923). Ob das genügte, einen Schulfrieden herzustellen oder zumindest einen Waffenstillstand, womöglich nur eine Feuerpause, ist hier nicht zu klären. Die tieferliegenden Konflikte zwischen den Vertretern der „alten“ und der „neuen“ Ordnung in Sande bestanden jedenfalls fort.