Bergedorfs Polizei fasste zwei Pferdeschweifdiebe, also Männer, die Pferden die Schwänze (bis zur Rübe) abschnitten, um das Pferdehaar zu verkaufen. Vermutlich wurden die beiden wegen Diebstahls angeklagt, weil ihnen die Pferde ja nicht gehörten. Aus heutiger Sicht hätten sie ebenso wegen Tierquälerei vor den Richter treten müssen, denn sie hatten die „Tiere ihres natürlichen Schutzes gegen die Fliegenplage beraubt“, wie die BZ am 2. Juni 1923 geschrieben hatte.

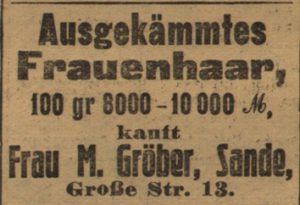

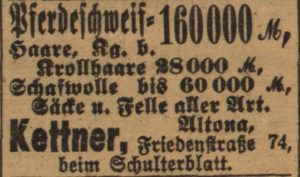

Diese Art von Diebstahl konnte durchaus einträglich sein: im Januar 1923 bot eine Altonaer Firma bis 9.600 Mark für ein Kilogramm Pferdehaare, im Juli waren es 160.000 Mark und im August 950.000 Mark (Anzeigen in der BZ vom 24. Januar, 25. Juli und 10. August 1923) – übrigens durchgängig mehr als für ausgekämmtes Frauenhaar. Die Preise dürften sich auf Schweifhaare bezogen haben, da für Krollhaare, d.h. kurze Pferdehaare von der Mähne oder vom Fell, sehr viel weniger geboten wurde. Verwendungsmöglichkeiten gab und gibt es viele – sie reichen von Violinbögen bis zu Matratzen und Polstermaterial, wie einem Schweizer Materialarchiv ansatzweise zu entnehmen ist.

So wundert es nicht, dass mehrfach über Pferdeschweifdiebe berichtet wurde, die in der Umgebung Bergedorfs aktiv waren. Wie viele Pferde ihr Opfer wurden, war der BZ nicht eindeutig zu entnehmen, aber allein in Curslack und Neuengamme waren elf Pferde betroffen (BZ vom 19. Mai und 11. Juni 1923) – die betroffenen Landwirte setzten eine Prämie für die Ermittlung der Täter in Höhe von bis zu 300.000 Mark aus (BZ vom 2. Juni 1923). Über den Erfolg fanden sich keine Meldungen.