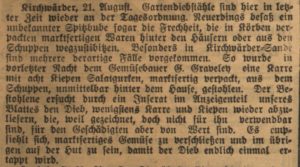

Bergedorfer Zeitung, 21. August 1924

BZ, 21. August 1924

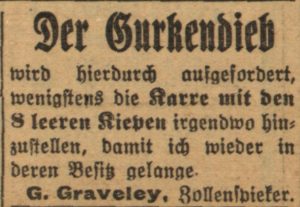

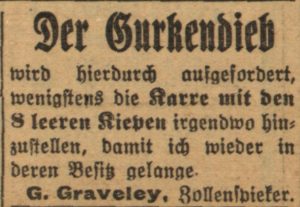

Im Kirchwärder Ortsteil Sande (zwischen Zollenspieker und Howe) gab es wieder vermehrt Diebstähle von Gartenbau-erzeugnissen, sogar von „in Körben verpackten marktfertigen Waren“, die hinter den Häusern bzw. aus den Schuppen „wegstibitzt“ wurden. Über einen solchen Diebstahl erfuhren die BZ-Leserinnen und -Leser wohl aus zwei Gründen Näheres: man kannte Gustav Graveley, den Bestohlenen, als plattdeutschen Heimatdichter, und er setzte eine Annonce in die Zeitung, in der er den Gurkendieb aufforderte, zumindest die gestohlene Schiebkarre und die entwendeten Kiepen zurückzugeben – nach alter Vierländer Übung waren diese „gezeichnet“, d.h. mit den Initialen des Eigentümers versehen, so dass ein anderer sie nicht im Lichte der Öffentlichkeit nutzen konnte.

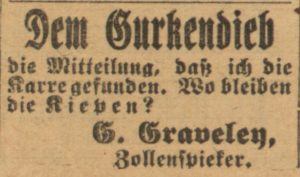

BZ, 26. August 1924

Graveleys nächstes Inserat verkündete einen Teilerfolg: die Karre war gefunden worden, aber: „Wo bleiben die Kiepen?“ Vielleicht zeigte der Dieb ein wenig Reue – aber wahrscheinlicher war es wohl, dass die acht Kiepen mit Gurken per Karre zu einem Boot geschoben worden waren: die Gurken kamen aus verladungspraktischen Gründen mit ihren Kiepen an Bord, die Karre in ein nahegelegenes Gebüsch, und die Kiepen wurden letztlich „entsorgt“.

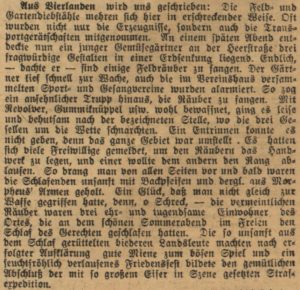

Bergedorfer Zeitung, 29. August 1924

Man war misstrauisch geworden in Vierlanden, und als drei Männer spätabends unter freiem Himmel in einer Erdsenke schlafend bemerkt wurden, wurde ein „ansehnlicher Trupp“ von Einheimischen mobilisiert, die die Schläfer mit Ohrfeigen und mit anderen rüden Mitteln aus dem Schlaf rissen, nur um festzustellen, dass die drei „ehr- und tugendsame Einwohner des Ortes“ waren, mit denen man dann ein feuchtfröhliches Friedensfest beging. (Ob der Vorfall sich am Kirchenheerweg in Kirchwärder oder am Neuengammer bzw. Curslacker Heerweg ereignete, ist nicht überliefert.)

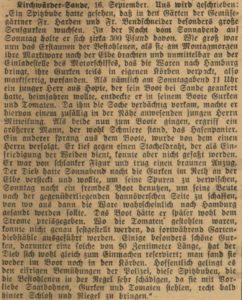

Bergedorfer Zeitung, 17. September 1924

Einen Schritt weiter auf der Suche nach den Dieben kam man einige Wochen später wiederum in Kirchwärder-Sande. Die Spur führte laut BZ zum „überelbeschen“ Hoopte, doch die im Bericht genannten „eifrigen Bemühungen der Polizei“ blieben erfolglos – zumindest gab es keine Erfolgsmeldungen.

Ein (sehr schwacher) Trost blieb den Vierländern: ihre Tomaten, Gurken etc. waren frisch und von guter Qualität – sonst wären sie nicht geklaut worden.