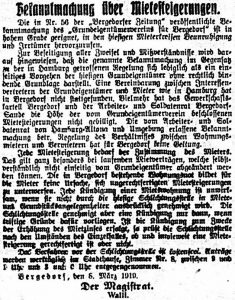

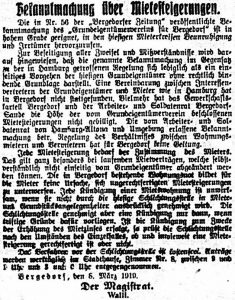

Die Wohnungsmieten sollten steigen – so hatten es für die Stadt Hamburg der Grundeigentümerrat und der Mieterverein vereinbart. Bergedorfs Grundeigentümer wollten nun nachlegen, aber Bergedorfs Magistrat legte sich quer und verwies darauf, dass die Mietschlichtungsstelle allen Mieterhöhungen zustimmen musste:

BZ 7. März 1919

Bergedorfer Zeitung, 10. März 1919

Die Auseinandersetzung zog sich über Wochen hin und wurde zwischen den Interessenvertretern der Grundeigentümer und denen der Mieter mit großer Schärfe geführt, wobei so mancher Schlag in Richtung Gürtellinie oder tiefer ging. Dazu hat sicher beigetragen, dass am 14. März die Hamburger Bürgerschaft und am 13. April die Bergedorfer Stadtvertretung gewählt wurden: man teilte (bzw. keilte) kräftig aus, was sich in sieben „Sprechsaal“-Artikeln (Leserbriefen) in der BZ widerspiegelte.

Bergedorfer Zeitung, 24. März 1919

Bergedorfer Zeitung, 31. März 1919

Der Vorsitzende des Grundeigentümerrats Martin Biehl war Mitglied der DDP, trat aber zur Bergedorf-Wahl als Spitzenkandidat einer Grundeigentümerliste an (vollständige Kandidatenliste in der BZ vom 8. April), von der die DDP deutlichen Abstand hielt (BZ vom 11. April) – dennoch wollten die Vorsitzenden des Gewerkschaftskartells und des Arbeiterrats, Petersen und Storbeck, die DDP für Biehl haftbar machen (Sprechsaal, BZ vom 26. März) und so Stimmen ins eigene Lager ziehen. Biehl wiederum warf dem SPD-Ratmann Wiesner vor, die Mieter zu instrumentalisieren und wies darauf hin, dass der SPD-Spitzenkandidat Christian Piel doch selbst Grundeigentümer sei (Sprechsaal, BZ vom 3. April), um so die Glaubwürdigkeit der SPD zu unterminieren. Ob diese Wahlkampftaktik funktionierte, sei dahingestellt; jedenfalls erhielt die Grundeigentümerliste am 13. April einen Sitz in der Stadtvertretung, Biehl war also gewählt. Die SPD errang 12 der 25 Sitze (BZ vom 14. April).

Die Einführung einer Meldepflicht für freie vermietbare Wohnungen bei dem neugeschaffenen „amtlichen Wohnungsnachweis“ (BZ vom 1. und 15. März) verstärkte die Kontrolle der Stadt über den Wohnungsmarkt, und die Mietpreisbremse durch die Schlichtungsstelle (s.o.) wurde bald noch fester angezogen: sie konnte sogar ggf. die Miete für eine neuvermietete Wohnung „auf die angemessene Höhe herabsetzen“ (BZ vom 23. April). Im Sommer dann brachte das Amt einen Artikel in die BZ, nach dem eine Mieterhöhung von 10% gegenüber „einer Friedensmiete bis 400 M“ in der Regel als angemessen angesehen werde, 12,5 % bei bis 700 M und 15% bei einer Friedensmiete über 700 M, was deutlich unter den Hamburger Sätzen lag (BZ vom 2. Juli).

Die Wohnungsnot bestand in jedem Falle weiter, worauf in einem späteren Beitrag einzugehen sein wird.