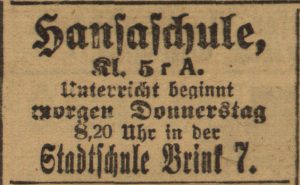

Ungewöhnliche Unterrichtsorte der Hansaschule: eine Klasse sollte in die Räume der Stadtschule am Brink einziehen, eine andere in ein Privathaus am Schlebuschweg – Schuld war natürlich wieder die Kohlennot. Wo (und ob überhaupt) andere Klassen Unterschlupf fanden, ist unbekannt; vielleicht gab es für sie zusätzliche Ferientage.

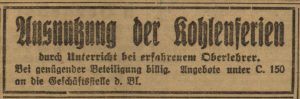

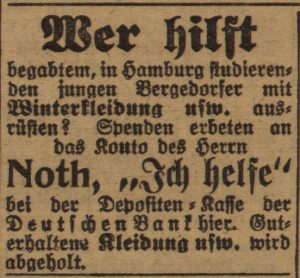

Diese Situation wollte ein findiger Gymnasiallehrer gleich nutzen, um etwas hinzuzuverdienen:

Damit war es dann nach Monatsende vorbei, denn die Hansaschule kündigte an, dass der regelmäßige Unterricht am 3. Februar wieder beginnen würde (BZ vom 31. Januar).

Bergedorfs zusammengepferchte Kurzunterrichts-Stadtschüler (siehe den Beitrag Aus vier mach zwei) hatten übrigens keine Kohlenferien (sonst hätte die oben genannte Hansaschulklasse ja nicht in die Brink-Schule ausweichen können). Anders in Geesthacht: dort hatten die Weihnachtsferien vorzeitig begonnen (BZ vom 12. Januar), und erst ab dem 18. Januar gab es ein Notprogramm mit maximal einer Stunde pro Tag, wobei durch „Klassenturnen“ eine übermäßige Auskühlung der Schülerinnen und Schüler in den ungeheizten Räumen verhindert werden sollte (BZ vom 13. Januar). Ob dieser Zustand den Befürchtungen entsprechend sogar den Februar über andauerte, war nicht in der Zeitung zu lesen.

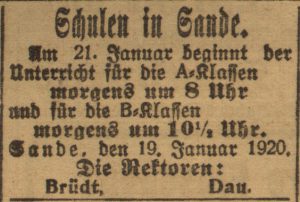

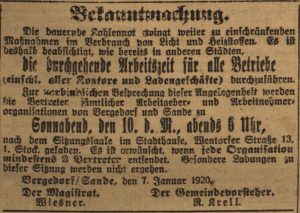

Auch Sande stand vor diesem Problem und verringerte es nach einer Ferienverlängerung (BZ vom 5. Januar) durch Kurzunterricht in wenigen geheizten Räumen (BZ vom 16. Januar) bis nach weiteren vier Wochen der volle Unterricht wieder aufgenommen werden konnte (BZ vom 23. Februar).