Man schmückt sich gern mit Namen berühmter Menschen. Bergedorf war (auch) im Jahre 1927 von diesem Trieb nicht frei und ehrte die in der Stadt (Brink Nr. 10) geborene Schriftstellerin Ida Boy-Ed mit einer Tafel und einer Straßenbenennung.

Man schmückt sich gern mit Namen berühmter Menschen. Bergedorf war (auch) im Jahre 1927 von diesem Trieb nicht frei und ehrte die in der Stadt (Brink Nr. 10) geborene Schriftstellerin Ida Boy-Ed mit einer Tafel und einer Straßenbenennung.

Anlass dafür war der 75. Geburtstag der am 17. April 1852 geborenen Tochter des Herausgebers der Bergedorfer Eisenbahn-Zeitung, Christoph Marquard Ed und seiner Frau Friederike. Ida Ed verbrachte hier ihre Kindheit bis 1865 – da verlegte der Vater seine Zeitung nach Lübeck, wo sie 1869 Carl Johann Boy heiratete. Wie sich herausstellen sollte, war die Ehe unglücklich: die Kaufmannsfamilie Boy hatte keinen Sinn für die literarischen Ambitionen der jungen Frau, die letztlich doch zu einer erfolgreichen Autorin zahlreicher Romane und Novellen wurde (hierzu z. B. Peter de Mendelssohn).

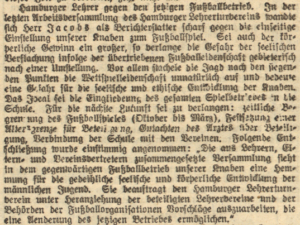

Nachdem sie Bekanntheit und Anerkennung erworben hatte, wurde sie in der Bergedorfer Zeitung zu ihren runden Geburtstagen mit großen Artikeln bedacht – als Beispiel möge der ganz unten wiedergegebene Artikel von 1912 dienen, der nicht nur ihre Bergedorfer Herkunft betont, sondern auch zeigt, dass Bergedorf und die Vierlande in ihrem Werk durchaus eine Rolle spielten; ihre Weihnachtsbotschaft im Kriegsjahr 1914 wurde bereits im Beitrag Kriegsweihnachten wiedergegeben.

Der seitenlange Bericht zum 75. Geburtstag nahm ihr Verhältnis zu Bergedorf näher unter die Lupe, und demnach war es eher distanziert: als ihre Heimat sah sie Lübeck und nicht ihren Geburtsort. Der Bergedorfer Schlosskalender für 1927 (Jg. 4/1926, S. 83) dagegen meinte, dass ihr „neben der Beiderstädtischen, der Bergedorfer Eigenart, auch die der Hansestadt Lübeck ans Herz gewachsen“ war. Vollends für Bergedorf vereinnahmt wurde Ida -Boy-Ed dann im Nachruf der BZ: „Mit unserem Bergedorf war die große Dichterin und Schriftstellerin durch besondere Bande verknüpft, fester und inniger als mit Lübeck, wo sie ja den größten Teil ihres Lebens zugebracht hat.“ (BZ vom 14. Mai 1928). Die Hoffnung auf die Beisetzung der Verstorbenen in Bergedorf (BZ vom 14. Mai 1928) wurde allerdings enttäuscht – ihre letzte Ruhestätte wurde der Burgtorfriedhof in Lübeck (BZ vom 18. Mai 1928).

War sie eine bedeutende Schriftstellerin? Ernst Alker sieht ihre fiktionalen Texte als „typisch kultivierte Frauenliteratur“, nennt aber immerhin ihre drei Bücher über Frauenschicksale der klassischen Zeit „nicht unbedeutend“. Thomas Mann, der schon als Gymnasiast an ihren Salons teilnahm, bezeichnete sie als seine „vorgeschrittene Meisterin“. Er empfand sich als ihr „Nachkömmling“, wie Peter de Mendelssohn (S. 7) zitiert, und Mann schrieb zu ihrem 75. Geburtstag: „Sie war die erste, die an mich geglaubt hat in Lübeck, der erste Lübecker – soviel ich weiß – der ‚Buddenbrooks‘ nicht abscheulich fand, sondern mich verteidigte.“ (Zitiert bei de Mendelssohn, S. 179)

Wenn sie „in so vielen ihrer Werke ihrer Vaterstadt [also Bergedorf] ein bleibendes Denkmal gesetzt“ hatte, wie die Zeitung im Nachruf schrieb, so war das durchaus zweischneidig, denn in der amüsanten Novelle „Wie aus einem Flügelmann eine Pastorin wurde“ (Erstveröffentlichung 1926 in „Aus alten und neuen Tagen“, abgedruckt auch im Bergedorfer Schlosskalender für 1927 (Nr. 4/1926, S. 84ff.) hatte sie das Städtchen des Jahres 1848 und seine „drolligen politischen Verhältnisse“ feinsinnig bespöttelt …