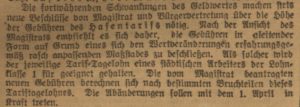

War die Inflation gebrochen – oder legte sie nur eine Pause ein? Jedenfalls war das Leben für den statistischen Durchschnittshaushalt in Bergedorf im März 1923 etwas preisgünstiger geworden, während der Reichsdurchschnitt eine „verhältnismäßig geringe Erhöhung um 8 v.H.“ verzeichnete.

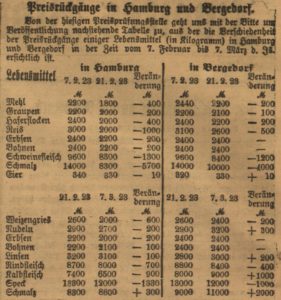

Dennoch blieb Bergedorf ein „teures Pflaster“, teurer als die Stadt Hamburg, wo die Preise sogar um 3,3 Prozent gefallen waren; in Bergedorf nur um 2,67 Prozent. Die Entwicklung war bereits Tage vorher in einer offiziösen Tabelle dargestellt worden, wonach einige Lebensmittelpreise bereits im Februar zurückgegangen waren (Anmerkung: das dritte genannte Datum in der Tabelle muss wahrscheinlich als „28. 2.“ gelesen werden).

Trotz dieser Preissenkungen war das Leben in Bergedorf im Februar mehr als doppelt so teuer wie im Januar, und gegenüber Juli 1922 musste mehr als das Fünfzigfache aufgewendet werden, um den Lebensunterhalt zu bestreiten: die Reichsteuerungszahl betrug für Bergedorf im Juli 1922: 5.381, im Januar 1923: 104.651, im Februar 1923: 252.123 (BZ vom 8. Februar und 6. März 1923). Der Rückgang war also nicht mehr als ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein.

Die Gründe der Inflationsbremsung waren sicher vielfältig – die Entwicklung des Dollar-Kurses dürfte eine Rolle gespielt haben. Sie wirkte sich jedenfalls unmittelbar auf die Preise der unverzichtbaren Lebensmittelimporte aus: an der Hamburger Börse wurde der Dollar Anfang Februar mit 42.000 Mark gehandelt, Anfang März und April knapp über 20.000 Mark, doch dann ging es wieder steil nach oben, auf 57.000 bis 68.000 Mark (BZ vom 5. Februar, 5. März, 5. April, 5. Mai und 5. Juni 1923). Meldungen über Preisrückgänge gab es in der Papiermark-Zeit nicht mehr, im Gegenteil: die Inflation hatte nur einmal kurz Luft geholt.