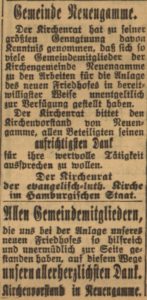

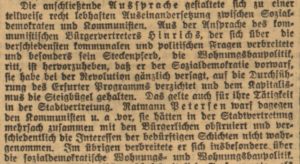

Der Dank der Landeskirche und der der Kirchengemeinde Neuengamme war geradezu überschwänglich, und sie hatten auch allen Grund, sich zu bedanken: die Friedhofserweiterung wurde weitgehend in ehrenamtlichem Einsatz durch die Gemeindemitglieder bewerkstelligt.

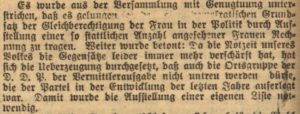

Bei steigenden Einwohnerzahlen gibt es auch mehr Sterbefälle, und deshalb musste der Friedhof erweitert werden. Da aber die Hyperinflation noch nachwirkte, konnte man mit der nötigen Aufhöhung der Fläche nicht einfach Firmen beauftragen, sondern musste um Freiwilligendienst bitten: „Der Kirchenvorstand hat beschlossen, für diese Arbeit die Kirchengemeinde zu Hand- und Spanndiensten aufzurufen.“ (BZ vom 24. Dezember 1923) Als dieser Appell veröffentlicht wurde, hatten die Hufner bereits zugesagt, mit Pferd(en) und Wagen zu helfen; nun sollten die „kleineren“ Leute der Gemeinde sich zu Handdiensten bereiterklären, also z.B. das von den Gespannen der Bauern angelieferte Material per Schaufel verteilen.

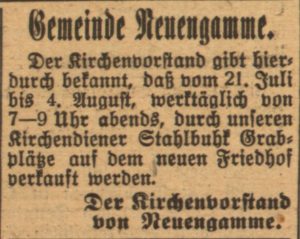

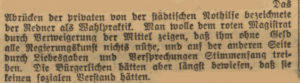

Im Frühjahr war die Arbeit offenkundig erledigt, und die Beteiligten konnten stolz auf ihre Leistung sein. Nach erfolgter Vermessung des Gottesackers begann dann im Sommer der Verkauf der Grabstellen (BZ vom 12. April und 21. Juli), der wohl schleppend verlief: innerhalb der Frist bis zum 4. August gelang es nicht, alle Stellen zu verkaufen. Der Kirchenvorstand inserierte beschönigend, dass wegen der anhaltenden Nachfrage die Verkaufszeit um eine Woche verlängert würde, und es wurde die Zahlung in zwei Raten ermöglicht (BZ vom 4. August).

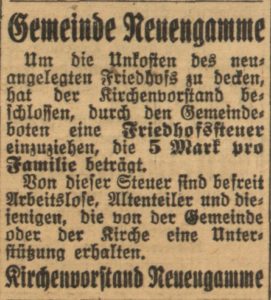

Der Kirchenvorstand hatte aber entweder die Zahlungsfähigkeit der Gemeindemitglieder oder ihre Zahlungsbereitschaft überschätzt: für die Deckung der trotz der unbezahlten Arbeit entstandenen Kosten mussten alle Gemeindemitglieder (mit sozialen Ausnahmen) herangezogen werden und fünf Mark Friedhofsteuer bezahlen.

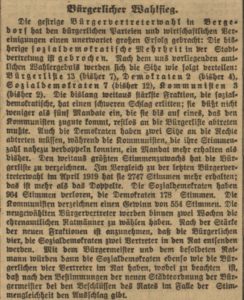

Man hätte vielleicht erwarten können, dass sich Protest regte, doch dem war nicht so: bei der turnusmäßigen Wahl des Kirchenvorstands am 30. November gab es keine Gegenkandidaten.