Das schulische Lernen wird durch die Laubheu-Sammelaktionen der Schüler nicht gefördert worden sein, aber in bescheidenem Maße brachte es ihnen Geld. Die Heeresverwaltung zahlte, denn sie brauchte Laubheu zur Fütterung der Kriegspferde: „Von der Sicherstellung der Futtervorräte [sind] die Erfolge unseres Heeres abhängig“ (BZ vom 19. Juli 1918).

Die Gewinnung diese Pferdefutters war durchaus aufwändig, wie der Germanist Jost Trier, der vermutlich Augenzeuge war, schrieb: „In den Hungerjahren des ersten Weltkriegs wurden die Schüler in den Wald geschickt und mußten Laub rupfen. Man stopfte das Laub in Säcke, holte es heim, breitete es bei gutem Wetter auf dem Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle zum Trocknen aus, und wenn es getrocknet war, wurde es erneut verpackt und in Güterwagen verschickt. Es diente als Viehfutter, vorzugsweise als Futter für kranke Pferde. Es war Laubheu.“ (S. 1)

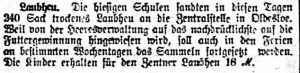

In Sande hatte man schon 240 Sack Laubheu abgeliefert, doch sollte das Sammeln „auch in den Ferien an bestimmten Wochentagen“ fortgesetzt werden, was aber nur auf freiwilliger Basis möglich war, und so beschränkten die Rektoren Brüdt und Dau ihren Appell von vornherein: nur die „entbehrlichen Kinder“ sollten zum Laubheupflücken in die Schule geschickt werden – viele Kinder waren in den Augen ihrer Eltern aber unentbehrlich: Schulferien waren vor einhundert Jahren nur für wenige Familien Urlaubs- und Reisezeit, für die meisten Kinder hießen sie Arbeit, z. B. als Helfer im Haushalt oder im eigenen Betrieb.

Gesucht waren Jungen und Mädchen auch als bezahlte Pflücker und Pflückerinnen in der Landwirtschaft der Umgebung, wie verschiedene Kleinanzeigen belegen, und so ein Ferienjob war wahrscheinlich nicht nur pekuniär reizvoller als die Sammeltätigkeit, sondern auch mit Verpflegung und vielleicht sogar mit einem nahrhaften „Deputat“ verbunden.

Die Laubheugewinnung wurde nach den Ferien fortgesetzt: im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde sogar angeordnet, an allen geeigneten Tagen den Unterricht zugunsten des Laubsammelns ausfallen zu lassen (BZ vom 21. August), und auch Bergedorfs Schulen waren mit dabei – nur „eine höhere Mädchenschule“ beteiligte sich nicht (BZ vom 26. September), vermutlich die Elisabethschule, denn an der Luisenschule sorgte die Leiterin Erna Martens dafür, dass alle „patriotischen Zwecke“ unterstützt wurden.

Die Sammelergebnisse wurden in der BZ veröffentlicht: die Bergedorfer Schulen lieferten 673 Zentner Frischlaub à vier Mark, die Sander Schulen 200 Zentner Laubheu à 18 Mark (BZ vom 26. September und 1. Oktober) – die kleinere Gemeinde war also erfolgreicher.

Anmerkung zur Laubheugewinnung:

Die Verfütterung von Laubheu hat eine lange Tradition, wahrscheinlich bis in die Jungsteinzeit zurückreichend. Dabei wurden die Blätter mitsamt der ein- bis zweijährigen Zweige geerntet, getrocknet und verfüttert – eine Wirtschaftsform, die in bergigen Regionen als Schneitelwirtschaft auf jeden Fall noch im 20. Jahrhundert betrieben wurde, wie bei Jost Trier (u.a. S. 13-15) und Konold/Reeg (S. 314) nachzulesen ist.