Mit „vereinten Kräften“ wollten von nun an zwei Bergedorfer Vereine, der Männerturnverein von 1860 und die Bergedorfer Turnerschaft von 1880, agieren und sich unter einem Banner zusammenschließen „zur Pflege von Körper und Geist und zum Wohle des deutschen Vaterlandes“. Der aus der Fusion hervorgegangene Verein namens „Bergedorfer Turnerschaft von 1860“ war mit 1.200 Mitgliedern der größte in Bergedorf. Zwar nannte der Vereinsname nur das Turnen, doch es gab auch eine Spielabteilung (Fußball und Faustball) und sogar einen Fechtwart. Leichtathletik stand ebenfalls auf dem Programm, war aber vermutlich der Turnabteilung angegliedert. Während der Männerturnverein kurz vorher eine zehnjährige Tradition seiner Fußballabteilung hatte feiern können (BZ vom 21. Februar 1921), hatte die Turnerschaft erst durch den kollektiven Beitritt des Fußballklubs Eintracht diese Sportart aufgenommen (BZ vom 22. Februar 1919).

Es schien überhaupt die Zeit der Vereinsvereinigungen zu sein: 1918 löste „Spiel und Sport Bergedorf“ den Bergedorfer Fußballklub von 1902 und den Spielverein Bergedorf ab, die in ihm aufgingen (BZ vom 17. August 1918). 1921 hatte SuS nach raschem Wachstum 700 Mitglieder (BZ vom 24. Mai 1924), war aber nun nur noch die Nummer zwei am Platze.

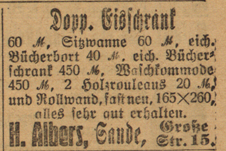

In Sande geschah dasselbe: hier fusionierten der Sander Turnerbund von 1892 und der Sander Spielverein von 1908 zum „Sander Turn- und Spielverein von 1892“ (BZ vom 5. November 1921).

Man sollte die Schwierigkeiten solcher Zusammenschlüsse nicht unterschätzen: es ging ja dabei nicht nur um die Ehrenämter – dem Vorstand von BT 60 gehörten 19 Männer und eine Frau an – sondern auch um den Sport, was sich vor allem bei den Mannschaftssportarten zeigte: in Sande musste ein Auswahlspiel der beiden bisherigen ersten Mannschaften ergeben, wer ab 1922 in der „Ersten“ spielen durfte und wer in die „Zweite“ abstieg (BZ vom 5. November 1921). Das war bei den zwei „Ersten“ von BT 60 unproblematisch, da die Teams in unterschiedlichen Klassen spielten.

Es sollte auch nach einer Übergangszeit einheitliche Spielkleidung geben: bei BT 60 weißes Hemd mit grünem Vereinswappen und blaue Hose; „die unteren Mannschaften benutzen vorläufig den blau-weiß gestreiften Jersey weiter.“ (BZ vom 30. Juli 1921). Über die Sander Trikots und Hosen schrieb die BZ nicht.