Konnte 1923 Hamburgs Oberschulbehörde so einfach mal die Hamburger Herbstferien absagen? Offenbar ja, aber nicht für Bergedorf.

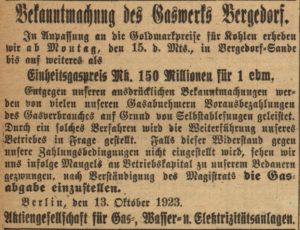

Es ging der Behörde dabei (nur) um eine Verschiebung. nicht um eine völlige Absage: man wollte das milde Wetter für eine Fortführung des Unterrichts nutzen und die Ferien in die Heizperiode legen, denn es schien nicht sicher, dass genügend Kohle für die Beheizung der Schulen geliefert werden würde (bzw. die Kohle bezahlt werden konnte). Man wollte also nicht wie im Winter 1919/1920 Schulen zusammenlegen oder „Kohlenferien“ anordnen.

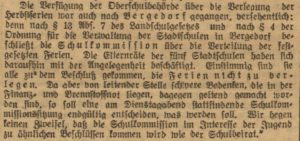

Und für die Bergedorfer Stadtschulen konnte Hamburg sowieso keine derartigen Ferienverschiebungen anordnen: dem standen das Landschulgesetz und die Bergedorfer Schulordnung im Wege, die der von Magistrat und Bürgervertretung eingesetzten Schulkommission das Beschlussrecht zuwiesen.

Obwohl sich die Elternräte aller Bergedorfer Stadtschulen gegen die Verlegung der Ferien aussprachen, entschied die Schulkommission, dass auch in Bergedorf die Hamburger Regelung gelten sollte, und dementsprechend war vom 20. bis zum 31. Oktober schulfrei (BZ vom 3., 6. und 19. Oktober).