Bergedorfer Zeitung, 16. Oktober 1914

„Von den Vätern unserer Kinder stehen nur fünf im Felde“, heißt es im Jahresbericht des Bergedorfer Frauen-Vereins – bei 400 Vereinsmitgliedern eine wirklich erstaunlich niedrige Zahl, vielleicht erklärlich durch einen relativ hohen Altersdurchschnitt der Mitglieder und ihrer Ehegatten. (Zum Vergleich: laut Bergedorfer Zeitung vom 11. Oktober 1915 waren 40 der 200 Angestellten und Meister des Bergedorfer Eisenwerks eingezogen worden, auch etwa 200 Arbeiter. Die präzisen Angaben sind in der Berichterstattung fast einzigartig: aus den Zahlen könnte der Feind ja Rückschlüsse ziehen …)

Dem Bericht zufolge war der Verein in erheblichem Umfang auf sozialem Gebiet tätig, auch schon vor dem Krieg. Seine Aktivitäten für „erwerbende junge Mädchen“ sollten diese auf den rechten Weg geleiten, und man darf vermuten, dass die Vereinsmitglieder den bürgerlichen Kreisen angehörten, denen Erwerbstätigkeit von Frauen eigentlich fremd war. Die Bereitstellung kostenlosen Mittagessens für bedürftige Kinder zeigt die Mängel der städtischen bzw. staatlichen „Armenfürsorge“ – mehr als einen Zuschuss zu den Kosten wandte die Stadt nicht auf; der Mädchenhort musste wohl ohne städtische Unterstützung auskommen.

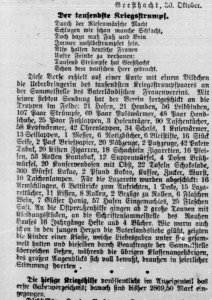

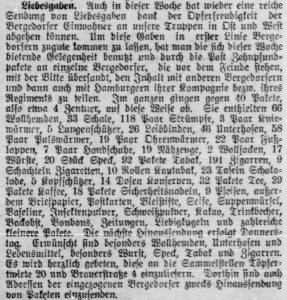

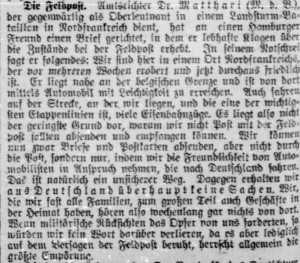

Mit Ausbruch des Krieges nahm das Engagement des Vereins eine neue Dimension an: man unterstellte sich der Bergedorfer Kriegshilfe und übernahm dabei zusätzliche Aufgaben wie die Mitarbeit in einer städtischen Volksküche für Arbeitslose und bedürftige Familien von Kriegsteilnehmern, richtete eine „Kriegsschreibstube“ ein (denn nun wollten auch schreibungeübte Menschen Briefe schreiben, um Kontakt zu Familienmitgliedern im Krieg zu halten), versorgte die Soldaten in Bergedorf haltender Militärzüge – und vor allem: man leistete „Liebesarbeit“, d.h. man stellte Dinge her, die den Soldaten fehlten (Strümpfe, Pullover, Handschuhe, Pulswärmer etc., wie aus anderen Artikeln hervorgeht). Dies hatte offenbar den Nebeneffekt, dass die „Vermittlung und Ausgabe von Frauenarbeit“ möglich wurde und die Not mancher Frauen etwas gelindert werden konnte.

Auf einen weiteren Punkt soll hingewiesen werden: bei der „Krankenkassenwahl“ wurde Frau Dr. Timm als Arbeitgebervertreterin gewählt – hier gab es offenbar (zumindest) ein passives Wahlrecht für Frauen, die ja ansonsten von der politischen Mitwirkung bis zum Ende des Kaiserreichs ausgeschlossen blieben. Übrigens: Frau Dr. Timm dürfte den akademischen Titel (ebenso wie die im Bericht genannten Frau Prof. Ohly, Frau Prof. Kraft und Frau Dr. Thomsen) durch Eheschließung, nicht durch eigene Promotion, erworben haben – das Hamburger Adreßbuch für 1913 verzeichnet in Bergedorf lediglich einen Dr. Walther Timm, Rechtsanwalt und Notar.