Es war nicht Fürsorge zugunsten der Biertrinker, die den preußischen Finanzminister dazu veranlasste, das Brauen von Rübenbier zu untersagen, sondern das Spektrum anderer Verwendungen von Runkel- bzw. Zuckerrüben: man brauchte sie zur „Streckung“ von Marmelade (siehe den Beitrag Steckrübenwinter), zur Herstellung von Ersatzkaffee (siehe den Beitrag Kaffeeersatz) und natürlich auch als Futtermittel.

„Bierersatzgetränke“ lagen offenbar im Trend – vermutlich eher bei den Herstellern als bei den Konsumenten. Zwar liegt in der einschlägigen Literatur keine Aufstellung für die Kriegszeit vor, sondern nur eine auf dem Stand vom 15. Juli 1919, nach der 283 Anträge auf Genehmigung von „Bierersatz“ genehmigt und nur 67 endgültig abgelehnt worden waren (G. F. Neubronner, in: Beiträge zur Kriegswirtschaft, Heft 56/57/58, S. 121f.), aber man kann davon ausgehen, dass diese Anträge zumeist im Krieg gestellt worden waren. Welche Stoffe zum Einsatz kamen, bedürfte weiterer Recherche – laut Harald Schloz (S. 12) hatte es im 19. Jahrhundert Möhren- und Kartoffelbier gegeben, und das Brausteuergesetz von 1872 nannte neben Malz und Schrot auch Reis, grüne Stärke, Stärkemehl und Stärkegummi, Zucker und Syrup sowie „andere Malzsurrogate“ als Rohstoffe zur Bierherstellung. All diese Substanzen waren dann der Brausteuer unterworfen, was den Finanzminister gefreut haben dürfte. Das berühmte Reinheitsgebot fand erst mit der Änderung des Brausteuergesetzes 1906 Eingang in das Reichsrecht, und die alternativen Zusammensetzungen firmierten fortan unter „bierähnliche Getränke“ oder auch „Ersatzbier“.

Anfang 1918 wurde der Stammwürzegehalt auf maximal drei Prozent festgesetzt, egal ob „echtes“ Bier oder Ersatzbier, und da der Stammwürzegehalt etwa das Zweieinhalbfache des Alkoholgehalts beträgt (Schloz, a.a.O., S. 16), waren diese Getränke schon fast als alkoholfrei zu bezeichnen, in den Worten des Nahrungsmittelchemikers A. Behre: „Den Genuß von Bier während der Kriegszeit hat man mit Recht als die langsame aber sichere Gewöhnung an das Wasser bezeichnet.“ (Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel 41 (1921), S. 244-259, hier S. 253) Der Zentralausschuss für Inlandsbierversorgung empfahl sogar, den Stammwürzegehalt auf zwei Prozent zu begrenzen, da anders die Versorgung der Bevölkerung nicht gewährleistet werden könne (BZ vom 13. Dezember 1917), denn die Gerstenkontingente der Brauereien waren mehrfach gesenkt worden (BZ vom 6. August 1915, 8. Februar 1916 und 20. Dezember 1916), laut Christoph Schöne (S. 245) auf 15 Prozent der Vorkriegsmenge ab dem 20. November 1917.

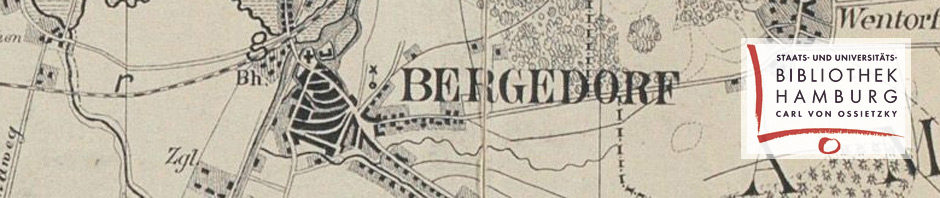

Die gute Nachricht für die Soldaten war, dass sie nicht unter diesen Verschlechterungen leiden sollten. Die gute Nachricht für zivile Biertrinker lautete, dass der Höchstpreis – entgegen dem Trend in allen anderen Bereichen – gesenkt wurde: in Hamburg und Bergedorf hatte er seit Mai 1915 bei 26 Mark pro Hektoliter gelegen (BZ vom 26. April 1915).